ニュース

「VICSプローブ活用サービス」本格運用開始、走行中車両からの情報で補完・補強してより精度の高いデータを全国に展開

2025年3月28日 12:19

- 2025年4月1日 本格運用開始

4月から本格運用だが、すでに実証実験として提供中

一般財団法人 道路交通情報通信システム(VICS)センターは、カーナビなどへ提供する道路交通情報について、4月1日から各自動車メーカーが収集している走行するクルマからの情報(車両プローブデータ)によって補完・補強したデータ「VICSプローブ活用サービス」として本格運用を開始する。

これまでVICSセンターが提供してきた渋滞などの道路交通情報は、道路に設置された感知器などからの情報だったが、4月からは各プローブ情報によって補完・補強したデータを正式に提供する。

ただし、すでに実証実験として2020年4月から順次プローブ情報を加えたデータを提供開始している。そのため、実際には実証実験から本格運用へと形式が切り替わるだけで、データを活用するユーザー側にとって、4月になって突然データ量が増えたり、提供される情報の内容が一気に変わったりすることはなく、ユーザーが何か操作をする必要もない。

そのかわり2020年の実証実験開始からは、それ以前は情報提供がなかった道路でも、カーナビの地図上に渋滞情報などが出るようになる。VICSセンターでの取り組みは知らなくても、情報提供される道路が大幅に増えていることを気づいている人も多いはずだ。

精度などの検証が終わったので、本格運用に移行

実証実験が全国展開され、全国でプローブ情報をもとに交通情報が提供されたのは2022年7月。本格運用まで時間がかかったのは、実証実験で得た結果と実際の交通情報が合致しているかの検証を行なってきたため。

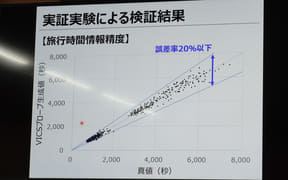

これまでの感知器情報、VICSプロープとの精度評価ではいずれも85%前後まで評価が固まってきた。さらにプローブ情報から得られる旅行時間(地点間の移動にかかった時間)の精度検証でも誤差率20%以下に収まった。

こうした情報品質の確保のほか、システムの安定性、運用体制の構築、サービス継続の期待等などもクリアし、今回の本格運用開始にいたったとしている。

データをどう活かすかは各カーナビの実装次第

VICSセンターはデータを提供するだけで、実際のカーナビにどう反映するかはカーナビのメーカー次第となる。今回提供するVICSの情報には旅行時間も提供される。そのためカーナビメーカーでは、ルートの選択の際、旅行時間を渋滞の回避などに活用し、よりスムーズに目的地へ行くことに活用できる。

また、プローブ情報を活用することのメリットは、情報提供する道路が単純に増える以外にもある。例えば、感知器の設置が難しいトンネルや橋梁のある道路などでは交通情報の取得が難しいが、プローブ情報で補完することで交通情報が得られる。

また、停電時では、道路に面した感知器が動作しないため、停電に関係なく記録される各クルマのデータによって交通情報を取得できる。

さらに、突発事故が発生して主要道路が通行止めになった場合、これまででは情報提供していない道路に迂回車が集中してしまったときは、迂回路の混雑状況が分からないが、プローブ情報を活用することで、迂回による渋滞も把握できるようになる。

そして災害時には、収集したプローブ情報と通常時の情報を対比することで、通れる道、通れない道の判断も可能となる。

今回VICSプローブ活用サービスについて説明を行なったVICSセンター 常務理事の山田幸則氏は、今回の本格運用開始について「日本全国ほぼすべての高速道路、国道、都道府県道に対し、混雑状況等の道路交通情報提供が可能になる。VICS対応カーナビの活用により、日本全国の渋滞による経済的な損失の改善やCO2等の環境改善、これらに寄与すると考えている」と意義を説明した。