ニュース

モータースポーツを持続可能に、欧州製カートの1/4程度の価格を目指すトヨタの「GRカート」 カーボンニュートラル燃料で走ってみた

2025年5月31日 11:42

- 2025年5月30日 発表

5月30日、TOYOTA GAZOO Racingは富士24時間レース開催中に、新たな試みとなる「GRカート(GR KART)」を発表した。このGRカートは、カートの入門者向けの製品で、従来の欧州製カートの1/4程度の価格を目指している。

最速・最強を狙う製品ではなく、モータースポーツの裾野を広げていくものと位置付けており、トヨタはこのGRカートを発売することで、多くの子供や家族をモータースポーツの世界に呼び込み、将来のクルマ好きを育成し、モータースポーツをより持続可能なものに変えていこうとしている。

そのため、燃料もガソリン燃料のほか、カーボンニュートラル燃料も使用可能となっており、カーボンニュートラル社会への対応もできている。

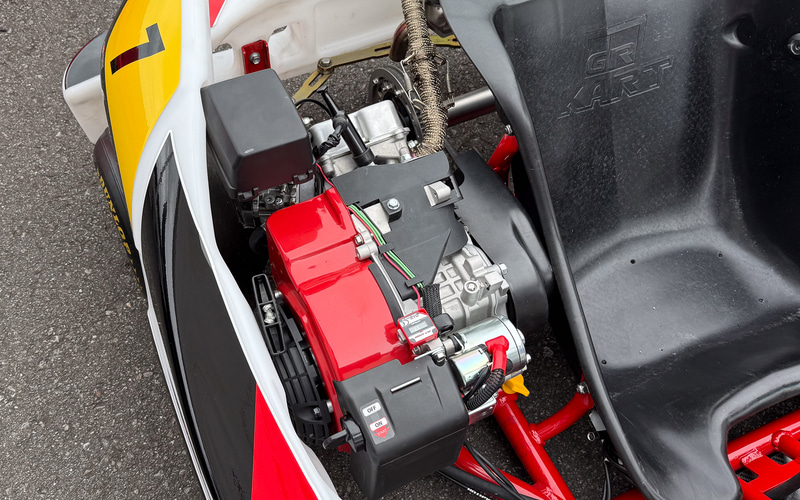

今回はプロトタイプ試乗となっており、搭載されていたエンジンは排気量215ccのGB221型。空冷4ストローク傾斜形横軸OHVというもので、連続定格出力は5.0PSになる。GRカートの重さは80kg程度とのことなので、パワーウェイトレシオから来る速さのイメージは原付バイクといったところだろう。

トヨタの量産技術をフル活用して低価格化

このGRカートを担当するトヨタ自動車 GR車両開発部 主査 伊東直昭氏(伊東氏は水素カローラの開発も担当している)によると、カートはモータースポーツの入門用として最適だが、ネックは費用がかかってしまうことだという。

ちょっと本格的なカートを購入しようとすると150万円程度となり、さらにカートの運搬費用、メンテナンス費用などさまざまなランニングコストがかかってくる。

そのため、生活に余裕のある家庭でしか楽しめないスポーツとなり、とくに少子化の日本では子供の競技人口の減少ということにつながっていく。TOYOTA GAZOO Racingは、子供のころからカートによってモータースポーツに親しんでもらうことで競技人口の底上げを行ない、モータースポーツファンの増加、才能ある選手の発掘などにつながっていくことに期待を寄せる。

そのために必要なのが機材やランニングコストの低価格化であり、GRカートでその点に取り組んでいく。価格については、カート本体価格を欧州製カートの1/4程度とすることをターゲットにしており、そのためにトヨタの量産技術を活かしていく。

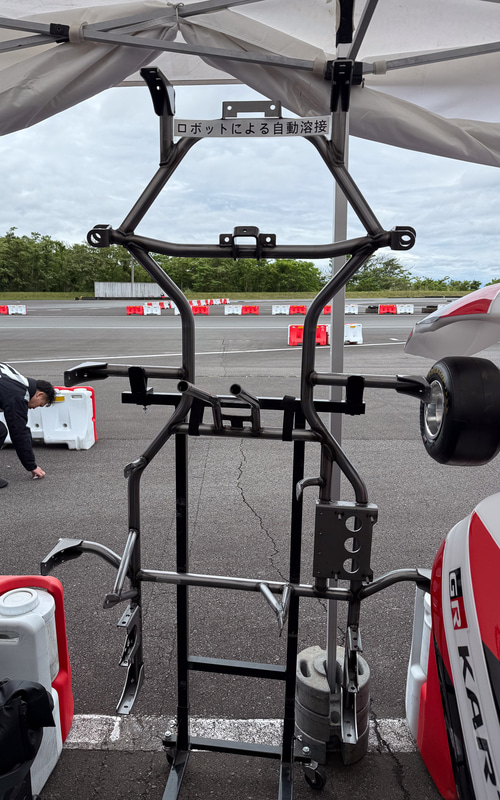

カートの基本となるのはパイプによるシャシーフレームだが、このパイプフレームに特殊な金属を使わず、ホームセンターでも購入できるような鋼管を使用。それをトヨタの設計解析技術、ロボット自動溶接技術で組み上げ、丈夫でメンテナンス性に優れ、さらに運動特性のよいシャシーフレームを作り上げたという。

伊東氏は「決して最速を狙っているものではない」といい、自動車メーカーならではの設計ノウハウや製造技術を駆使することで低価格でありながら、モータースポーツに必要な性能を持ったものにしたという。

また、社会的な要請に応え、カーボンニュートラル燃料へも対応。ガソリン燃料による走行も可能だが、カーボンニュートラル燃料に対応することで、将来にわたっても使い続けられるものとしている。

さらに、GRカート専用保護カバーや、ノア/ヴォクシーサイズのミニバンで運搬できるようなユーティリティも用意。

GRカート専用保護カバーをGRカートに取り付ければ、もっとも壊れやすいタイヤまわりをカバーでき、衝撃に対しても二重化ができる。これにより、例えば超初心者向けのレンタルカートに使うこともでき、手軽にカートを始められる環境を用意できる。

ミニバンで運搬できるようなユーティリティは、大人一人で積み込みや積み下ろしが可能で、ハイエースのような大型ミニバンでなくともGRカートを運搬でき、大人一人と子供一人といった遠征が可能になる。

自動車メーカーのノウハウをフル活用したカートになっているわけだ。

伊東氏は「トヨタがカート事業に参入という捉え方はしてほしくない」とし、これまで存在しなかったエントリー需要を作り出すためにGRカートは設計された。

子供と一緒にサッカーや野球、習い事を楽しむ感覚でモータースポーツに入ってきてもらい、将来のクルマ好き、モータースポーツ好きを増やしていく。

実際に、カーボンニュートラル燃料を搭載したGRカートで走ってみた

このGRカートはメンテナンス性にも配慮しており、エンジンと後輪車軸はチェーンではなくベルトでつながっている。いわゆるベルトドライブになっており、チェーンに注油などを行なう必要がないメンテナンスフリーとしている。

実際に富士スピードウェイのカートコースでGRカートに乗ってみたが、低い目線で走るということもあって結構スピードを感じる。最高速も80km/hくらい出るとのことで、アクセルを全開にして走ればコーナーを曲がることすら難しくなってしまうほどパワフルだ。

スタート時は遠心クラッチのため、一拍遅れてスタートするがベルトドライブらしいダイレクト感を得られる。チェーンドライブだと、減速時、加速時でチェーンのたるみが異なるためチェーンなりの味わいがあるが、ベルトドライブは素直な反応。当然ながらチェーンの駆動音のないなか、気持ちのよいエンジン音を聞くことができる。

キャブレターは当然ながら機械式で、アクセルをカパッっと開ければ吸気流速の関係でエンジン回転が落ち込むため、低速域ではじわっと開ける必要がある。4ストロークのためレスポンスも敏感ということはなく、少し気をつければすぐにアクセル操作には慣れてしまう。

うまく乗りこなせなかったのはコーナリング。ステアリングのキングピン軸がやや強いため、ステアリング操作に対するタイヤの動きがシビア。ある程度のスピード域では、ステアリングをキュッと入れれば、急速に向きが変わっていく。走り出してすぐのときは、この感覚に慣れずスピンしてしまった(おかげで前走車とは間隔があき、いろいろ試すことができた)。

記者自身のカート歴は、レーシングカートは数度乗ったことがある程度。会社にインプレスカート部というものがあり、そこでたまにレンタルカートレースを以前は楽しんでいた(最近は、土日のレース取材も多く幽霊部員)。そのため、以下はレンタルカートをどう乗るかという知見の元での感想になる。

一般的にレンタルカートはシャシーがやれているものが多く、体重移動で荷重変動を作りやすく、荷重でグリップを作り出すのがコツとしてしみついている。例えば右に曲がる場合は左リアに荷重を移動し、加速しつつ曲がっていくという具合。

このGRカートでも同じように試みてみたものの、新品のためか設計がよくできているためか、なかなかそれが難しく、フラット感の高い乗り味になっていた。伊東氏にその点を聞いたところ、やはり剛性はしっかり確保してあるようで、メンテナンス性を考慮しているものだという。最初に剛性をしっかり確保しておくことで、製品寿命も長くなり、結果的にランニングコストが下がっていく。とくに剛性に優れた鋼管を用いずに、しっかり剛性を出していく設計とのことだ。

3周という限られた走行時間ではタイヤを温めることもできなかったが(下手なだけともいう)、そこそこの速度で走るためには、きちんとしたアクセルワークや体重移動も要求される。GRカートは優れたスポーツアイテムとなっていた。もちろん体重が軽い子供であれば、パワーウェイトレシオがさらによくなり、より繊細な操作が要求され、スポーツ度もさらに高くなるだろう。

GRカートは、レンタルカート利用も視野に入れたフルカバーアイテムもあるため、発売されればカート場でよく見かけるものになっていくかもしれない。富士スピードウェイでもカートコースのコース設定変更やメンテナンスを考えており、GRカートで遊べるようになる日が楽しみだ。

なお、今回はカーボンニュートラル燃料での試乗であったが、何の問題もなく走っていた。カーボンニュートラル社会への対応のためには、ガソリンを置き換えるだけでよいカーボンニュートラル燃料のメリットを十分体感できたしだいだ。