ニュース

トヨタ、富士24時間の水素カローラは燃焼切り替え技術に挑戦 将来的には超伝導モーター搭載

2025年5月29日 16:00

水素GRカローラにとって2025年シーズン初参戦

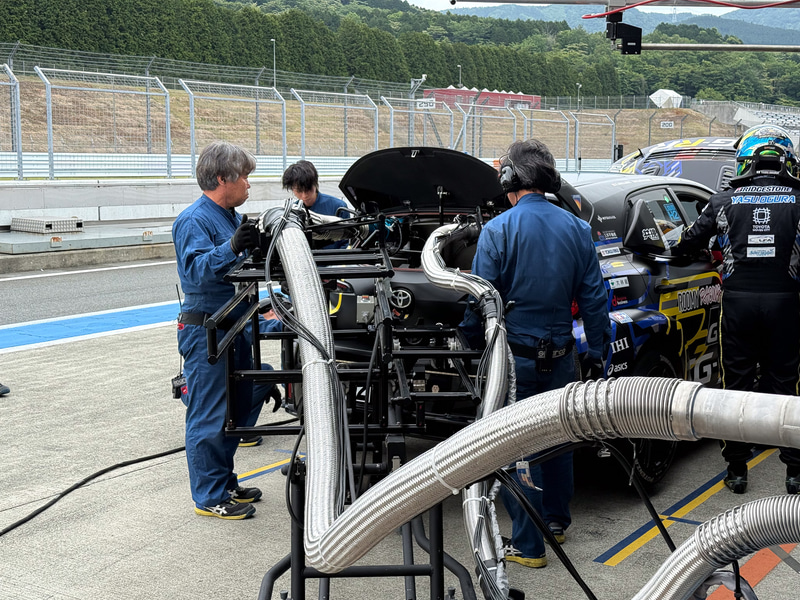

5月30日~6月1日の3日間にわたって富士スピードウェイ(静岡県駿東郡小山町)においてスーパー耐久第3戦富士24時間レースが開催される。5月29日には各種練習走行が行なわれており、トヨタが将来へ向けて開発中の水素GRカローラも今シーズン最初のスーパー耐久レースに挑むためのテスト走行を行なっていた。

ST-Qクラスで参戦する32号車 TGRR GR Corolla H2 conceptのドライバーラインアップは、モリゾウ選手、佐々木雅弘選手、石浦宏明選手、小倉康宏選手、平川真子選手、中嶋一貴選手というもの。水素GRカローラにとっても今シーズン初戦となるが、モリゾウ選手として参戦するトヨタ自動車代表取締役会長 豊田章男氏にとってもシーズン初戦となる。

3つのアップデートを検証する水素GRカローラ

トヨタは2021年4月23日のリモート会見によって(コロナ禍のためリモート会見)、水素エンジンの開発と富士24時間レースへの参戦を発表。当時はカーボンニュートラルへの道はバッテリEVのみという風潮だったが、そこに大きな一石を投じた。数々の自動車メーカーがあきらめてきた水素燃焼エンジンというカーボンニュートラル技術に挑戦し、レースという極限の状態で性能開発に挑戦。見事完走を成し遂げた。

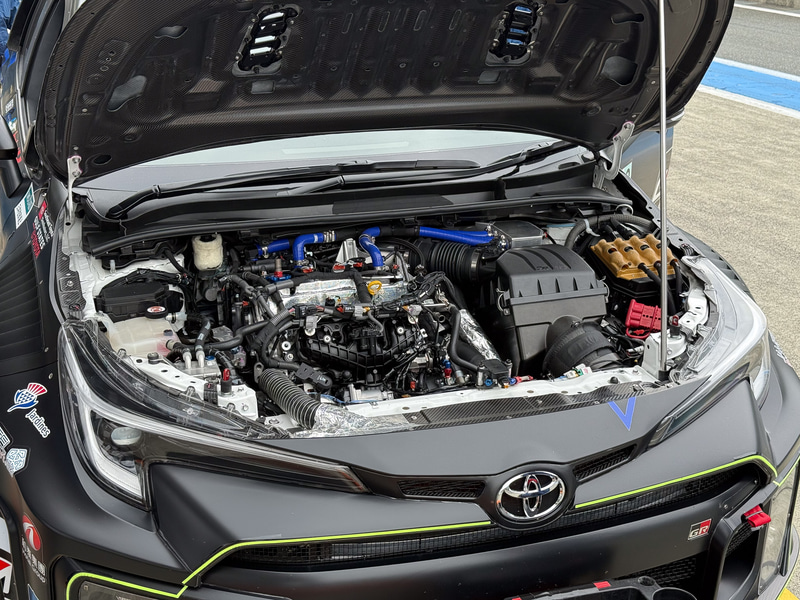

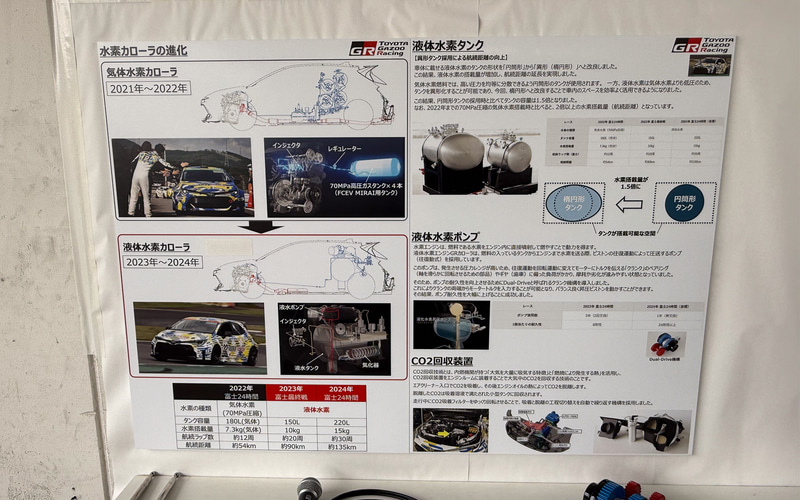

このときの水素カローラは、燃料電池車「MIRAI」の70MPa高圧水素燃料タンクを搭載したものであったが、そのタンクのために後席のスペースをはじめとした多くのスペースがなくなっており、航続距離も短いものだった。

そのためトヨタは水素燃焼の技術を確立後、液体水素燃料の利用技術開発に挑戦。マイナス253℃の液体水素を入れる真空二重漕燃料タンクを開発するとともに、2023年の富士24時間レースに投入した。

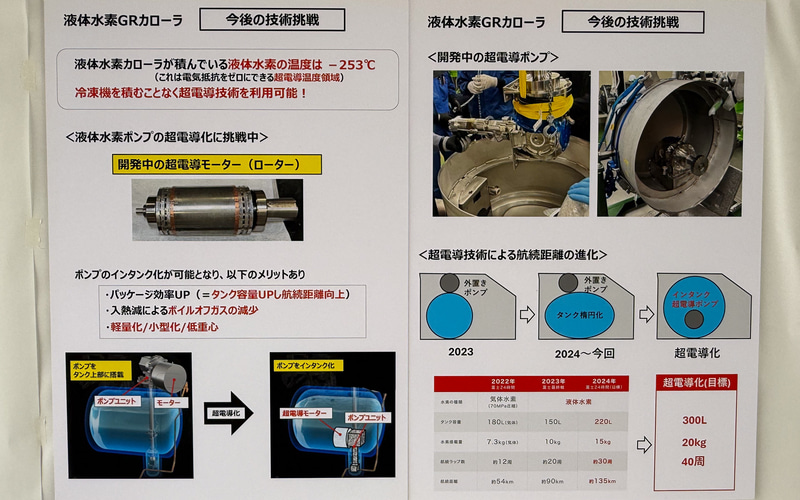

気体水素では180L/7.3kg(気体)で約12周の周回数だったが、液体水素としたことで搭載量を150L/10kgに拡大。約10周の周回数を実現した。2024年はマイナス253℃の液体水素を入れる真空二重漕燃料タンクを楕円形状に変更し、220L/15kgの搭載を実現。水素とは関係ない部分でのメカニカルトラブルが発生しつつ、30周の周回数を実現した。

これにより、航続距離は約54km→約90km→約135kmと延び、100kmを突破。レーシングスピードで走る競技車両として、ほかのクルマと勝負になるものに仕上がってきた。

2025年は、この航続距離をさらに伸ばすため、水素の可能性をさらに広げるための取り組みが始まる。

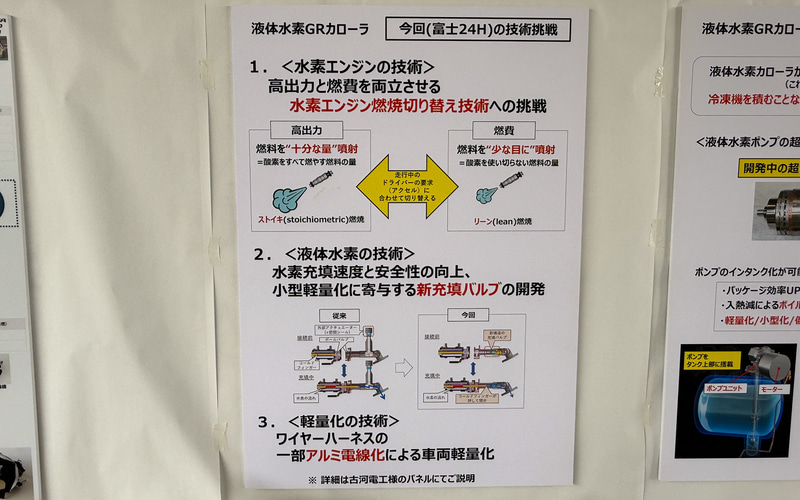

水素カローラでは、これまで極限状態での燃焼技術の確立に大きな力を割いてきた。ガソリンの7倍着火しやすいといわれる水素では、プレイグニッションという異常燃焼状態が起きやすく、このコントロール技術開発を行なってきた。

現在は、このプレイグのコントロールもできるようになり、大量EGRによるNOx(窒素酸化物)低減など排気ガスのコントロール領域に到達している。

この燃焼は、これまで理論空燃比であるストイキオメトリ燃焼の領域を使ってきた。このストイキ燃焼は水素に対してちょうど燃え切るだけの空気(酸素)を供給するというもので、基本的にはパワーが出る仕様。ガソリンでは理論空燃比14.7だが、水素では34.3というものであり、より多量の空気で小量の水素を利用している。

空燃比はλ(ラムダ)として表記されることが多く、ストイキ燃焼はλ=1と表わされる。今回は、このストイキ燃焼に加え、λ=2.0以上での領域の燃焼モードを用意。一般的に燃料が小量となることからリーン燃焼と呼ばれるが、このリーン領域での燃焼に挑戦していく。

この燃焼領域を使えれば、燃料が少なくて済むことから燃費がよくなり、同じ燃料の量でも周回数が増える。もちろんデメリットはパワーが低下することで、パワーが低下してもかまわないところで水素燃料を節約していく。

トヨタ自動車 GR車両開発部 主査 伊東直昭氏によると、このリーンバーン領域は「富士の1コーナーやその立ち上がりなどのパーシャル領域」で使っていきたいとのこと。また、最高速度が制限されるFCY(フルコースイエロー)の際も使っていけるのではないかとのことだ。

主に検証していきたいのは、ストイキ燃焼からリーンバーン燃焼への切り替えや、その逆。いわゆる過渡領域でのトランジションを検証していくようだ。

そのための燃料マップは多数持っているとし、状況に応じて選択。ドライバー側でも選択できるモードの用意もあるようだ。

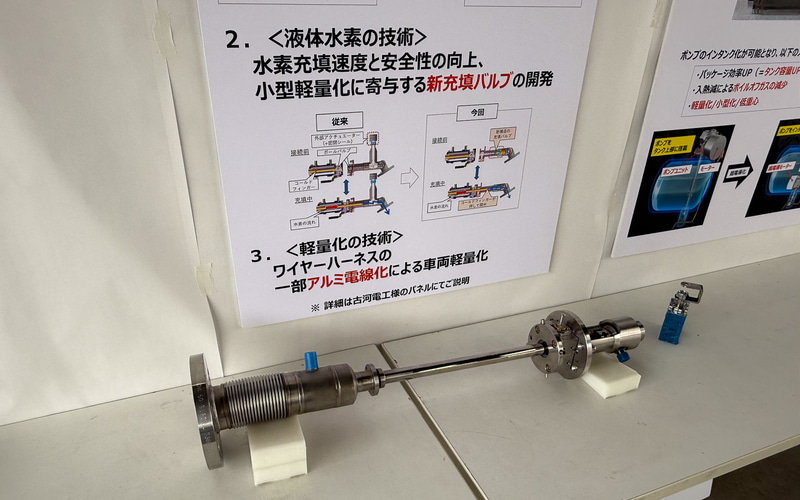

水素充填速度と安全性の向上、アルミ配線による軽量化と極限耐久性能

そのほかのアップデートとしては、水素の充填バルブに新構造を採用。これまではバルブの開閉に外部アクチュエータを用いていたが、マイナス253℃の密閉性に課題があることから、内部ピストン構造を採用。2kg軽量化するととともに、密閉性も向上した。

この新型バルブでは充填時間が短くなっており、220L/15kgの楕円タンクで1分半かかっていた水素充填時間を1分へと短縮。昨年の1.5倍の水素充填速度を実現した。

さらに配線を、銅からアルミへと変更。アルミにより軽量化を行ないつつ、極限状態での配線テストを行なっている。

トヨタは将来構想についても説明。液体水素カローラでは燃料タンク内にマイナス253℃の液体水素を持っていることから、ここに燃料供給ポンプを内蔵。超伝導モーターをポンプに用いることでポンプを小型化。同時に効率も上げ、現在の30周の航続距離を40周に引き上げることを目標としている。