ニュース

一流の製品を超一流の商品へと鍛え上げる、豊田章男の商品を軸にした高付加価値経営戦略

2025年5月20日 11:15

世界で多くの人から支持されるトヨタのハイブリッド

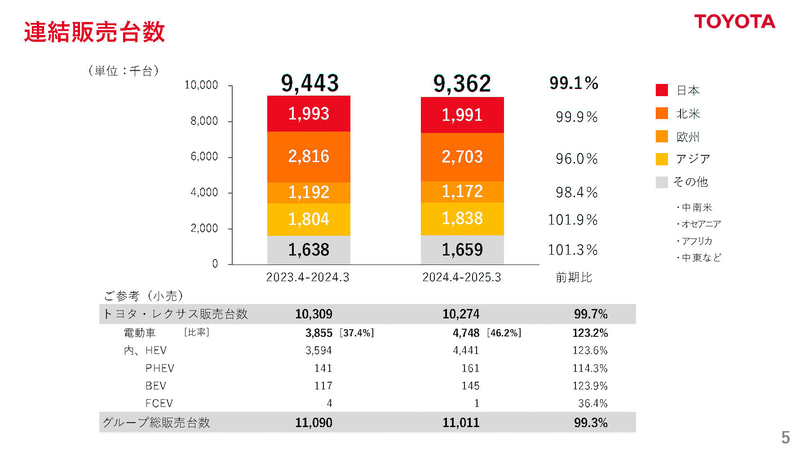

今さらあらためて説明するまでもないが、トヨタ自動車のハイブリッド車が世界各国で支持を集めている。最新の決算情報である2025年3月期通期決算(2025年5月5日)によると、トヨタ・レクサスの電動車比率は前年同期で約9ポイント上回る46.2%に達し、連結販売台数で936.2万台中、474.8万台がxEVと呼ばれる電動車になる。

このxEVの内訳は、ハイブリッド車であるHEVが444.1万台(前年同期比123.2%)、プラグインハイブリッド車であるPHEVが16.1万台(同114.3%)、バッテリEVであるBEVが14.5万台(同123.9%)、燃料電池車であるFCEVが1万台(同36.4%)となる。最も伸びが大きいのがBEVとなるが、全方面の電動車に対応するマルチパスウェイ戦略を掲げるトヨタの大きな柱となっているのがハイブリッド車であるのは間違いない。

ハイブリッド車であれば従来のICE(Internal Combustion Engine、内燃機関)のみのクルマと比べて単価の向上も期待でき、単なる値下げ競争やインセンティブの争いに巻き込まれにくくなる。ハイブリッドという付加価値があることで、トヨタの経営に大きく寄与している。

また、今でこそ理解されてきたが、トヨタのハイブリッドは市街地燃費に優れるほか、ICEのエンジン直結モードを持っているシリーズ・パラレルハイブリッドであるために高速燃費にも優れること。トヨタのハイブリッド車は1997年に初代プリウスとして登場しており、古いハイブリッドシステムと思われがちだが、そのときにプラネタリギヤ(遊星歯車)を用いた動力分割機構を確立し、燃費に優れた機構を持って登場していた。最初に正解とも言えるものを出したがゆえに、他社はトヨタと異なることをしなければならず、効率的にやや苦しいハイブリッド方式も追いかける形で登場してきている。

ただ、そんなトヨタも2008年のリーマンショック時には、生産設備が過剰になってしまったことから赤字化。営業利益はマイナス4610億円の赤字、純利益はマイナス4370億円と大幅な減益となった。

このときにトヨタは経営体制を刷新。副社長だった豊田章男氏が社長となり、2010年に発生したプリウスの品質問題などの対応を経て、トヨタの新しいあり方を示した。

それが、今のトヨタの強さにつながる新しいクルマづくりの方針「もっといいクルマづくり」であり、それを具体的に説明したTNGA(Toyota New Global Architecture)になる。

このTNGAは、ベースとして2011年3月9日に発表した企業のあり方を示す「グローバルビジョン」があり、日付から分かるように発表後に東日本大震災が発生したため、具体的な取り組み発表は震災からの立て直しの後となった。

その詳細は2013年3月27日に報告が行なわれ、以下の5項目からTNGAは成り立っている。

1.商品力の向上

クルマを骨格から変え、低フード化、低重心化を実現し、かっこいいデザイン、良好な視界確保、運動性能の向上など、お客様の感性に訴えるクルマとなるよう、次期プラットフォームを開発し、2015年に発売する新型車より順次導入する。まずは「走る」・「曲がる」・「止まる」に関わる基本部位(プラットフォームやユニットなど)の性能をレベルアップし、「もっといいクルマ」の実現をめざす。また、クルマの中核となるパワートレーンユニットについても、低重心・高性能なユニットを新開発し、順次搭載していく。

2.グルーピング開発による「もっといいクルマづくり」と開発効率化

TNGAの開発プロセスでは、まず中長期の商品ラインアップを確定し、それらに搭載するユニットやその配置、ドライビングポジションなどをトヨタの「アーキテクチャー」(クルマづくりの設計思想)として定める。そして、定められた「アーキテクチャー」に基づき、複数車種の同時開発を行う「グルーピング開発」により、部品・ユニットの共用化を進め、「もっといいクルマづくり」と開発の効率化を推進する。なお、部品・ユニットにより異なるが、TNGAの導入により、20~30%の開発効率向上をめざし、その結果として得られたリソーセスを、さらに「もっといいクルマづくり」に投入していく。

3.ものづくり改革

仕入先と調達(部品・ユニットの調達を担当する部門)・生産技術(生産技術を担当する部門)・技術(研究・開発を担当する部門)の各部門が四位一体の活動により、よりつくりやすく、よりシンプルな、部品・ユニットの構造を実現する。

これにより、シンプルでコンパクトな製造工程づくりができ、これまで以上に一つひとつの部品をつくりこみ、より高い品質を確保する。

4.グローバル標準への取り組み

従来はトヨタ専用規格に準じた部品開発であったが、今後は多数の自動車メーカーがグローバルに採用している標準部品も採用できるよう、グローバル標準規格に対応する。

5.TNGAと連動した調達戦略

調達部門では、「グルーピング開発」による部品・ユニットの共用化に対応し、複数の車種をまとめて、グローバルに、車種・地域・時間をまたいだ「まとめ発注」を実施し、さらなる競争力確保を進めていく。

トヨタは、トヨタグローバルビジョンに基づき、「もっといいクルマづくりを通じて、豊かな地域社会づくりに貢献し、『いい町・いい社会』の一員として受け入れられる企業市民を目指す」ことを念頭に、これからもお客様の期待を超えるクルマづくりに取り組んでいく。

世界トップクラスの製品となったTNGAによる「もっといいクルマづくり」

このTNGAの取り組みにより、現行ヤリスに採用されているGA-Bプラットフォームや現行プリウスに採用されているGA-Cプラットフォーム、現行クラウンに採用されているGA-KやGA-Lプラットフォームを具現化。ビジョンから始まったものが製品になったことで、いまではTNGAは製品記号として認識されている部分もある。

パワートレーンも効率化し、最新世代であるトヨタ第5世代ハイブリッドに採用されている直列4気筒 DOHC 2.0リッターエンジン「M20A-FXS型」では熱効率が41%に達している。ハイブリッドのキモであるトランスミッションも、複軸配置の平行歯車となったリダクションギヤ部の軸間距離を1.8リッターシステムで短縮。2.0リッターシステムでも極力短い距離に仕上げて、コンパクト化、効率化を図っている。

トヨタの開発者は、これらのエンジンやトランスミッションをGAエンジンやGAパワートレーンと呼ぶこともあり、豊田章男社長が掲げた「もっといいクルマづくり」の意思が込められているパワートレーンとして語られている。

そして、その「もっといいクルマづくり」は、現経営陣である佐藤恒治社長兼CEO、中嶋裕樹副社長兼CTO、宮崎洋一副社長兼CFOらによって2周目に入りつつある。すでに現行プリウスのGA-Cプラットフォームは2世代目のものであり、まもなく登場するとうわさされているSUVはGA-Kの2世代目になるのだろう。

現行プリウスは2.0リッターモデルでWLTC燃費が31.5km/L、現行ヤリスは1.5リッターモデルでWLTC燃費が36.0km/L。スペックが大切である工業製品として世界トップクラスの性能を実現している。

これらの性能は、現経営陣によってさらに磨き上げられていくのは間違いないが(なんといっても「もっといいクルマづくり」には、ゴールが明確に示されていない)、会長になった豊田章男氏を取材していると、豊田会長自身は「もっといいクルマづくり」を次の高みに引き上げようとしているように見える。

それが、「走って、壊して、直す」「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」というより厳しい環境でのクルマの開発と、現行クラウンやカローラに代表される「群戦略」になる。

「走って、壊して、直す」クルマづくりと「群戦略」

よく知られているように豊田章男会長は、「モリゾウ選手(MORIZO)」の名前でモータースポーツ活動を行なっている。その活動の原点はニュルブルクリンク24時間レースと、当時のトヨタのマスターテストドライバーである故・成瀬弘氏にあり、ニュルブルクリンクでのレース活動前には成瀬氏を偲んでドイツと日本の2本のさくらの木が植樹されている「さくら公園」(と、豊田章男会長は呼んでいる)で、祈りを捧げている。

2025年シーズンは、「トヨタのスポーツカーを取り戻したい」との思いから企画・開発を行なってきた「GRヤリス」でニュルブルクリンク24時間レースに参戦予定で、豊田章男会長自身もモリゾウとしてステアリングを握り、日本でのスーパー耐久レース参加と同様にGRヤリスを鍛え上げていく。

このGRヤリスは、トヨタが参戦しているWRC(世界ラリー選手権)直結モデルとして作られており、WRCのトップカテゴリーであるラリー1を席巻しているほか、カスタマーレーシングと呼ばれる、プライベートチームが参加するラリー2車両も市販。参戦初年度からチャンピオンを獲得するなど、伝説的なラリーマシンに育ちつつある。

モータースポーツでの勝利を目指して参加することによって、動力性能を引き上げ、耐久性を引き上げ、実績から見ても速くて強い世界最高峰のクルマになっている。

とくに重要なのはトヨタがワークス参戦するトップカテゴリーのラリー1に加え、カスタマーレーシングであるラリー2についてもチャンピオンを獲得し、実績を積み上げつつあること。このGRヤリス ラリー2車両は、FIAで規定された車両価格19万8840ユーロ(税別、5月2日時点で1ユーロ 164円として約3260万円)以下で販売されており、すでに多くのチームが購入している。

これはトヨタとしては従来アプローチできなかった高所得者層(なんといってもモータースポーツチームを経営している)にリーチできていることになり、トヨタが価値あるクルマを作るメーカーへ進化していくきっかけになっているように見える。

実際この点について、WRC2車両はトヨタが行なう富裕層マーケティングの第一歩なのか豊田章男会長に直接聞いたことがあるが、「まったく違う。ラリー2車両を作ることで、もっとラリーを楽しんでくれる人たちが増える。これはモータースポーツの仲間づくりだ」(豊田章男会長)と、モリゾウ選手らしいクルマを愛する答えが返ってきた。とはいえ、このようなクルマをトヨタが販売することで、トヨタのモータースポーツ車両の信頼性、トヨタのモータースポーツ車両用部品のロジスティクスがレーシングチームに理解され、いずれ登場するさらに高価なGT3車両の販売への下地作りになっているのは間違いない。

GT3車両を販売しているメーカーは、ポルシェやフェラーリ、BMW、メルセデスなどきら星のごときスポーツカーメーカーであり、トヨタは豊田章男会長が立ち上げたGRブランドによって、その領域に到達しようとしている。

モータースポーツは、クルマという製品を使うものの世界的には情熱や挑戦の世界であり、そこで戦っているブランドはストーリーを持ったブランドとして語られていく。フェラーリであり、ポルシェであり、いいクルマは何らかのストーリーを持っているものであろう。そのストーリーのGRでの基本が「走って、壊して、直す」クルマづくりになっている。

豊田章男会長がもう一つ進めているのが「群戦略」。これはブランドをシンプルにすることで、より消費者に製品を分かりやすくするものだ。一時期トヨタは、世界の各地域で同じプラットフォームでありながら異なる名前での商品展開を進めていた。

分かりやすい例を挙げれば欧州をターゲットにした世界戦略車「オーリス」がその代表で、カローラをベースに欧州生産車として登場し、後期はハッチバックスポーツとして人気を博した。ただ、人気はあったものの、カローラの若返りを図る中でキャラクターがかぶる部分が出たためか、カローラ スポーツへと吸収され、オーリスという車種はなくなってしまった。

カローラは、カローラ セダン、カローラ ツーリング、カローラ スポーツ、そしてカローラ クロスとワールドワイドに群で構成。日本ではスーパー耐久に水素GRカローラが参戦することで、高いスポーツイメージも定着。GRカローラはGRヤリスのお兄さんとして、リアの居住性を求めるユーザーに支持され、カローラ クロスは日本はもとよりアジアでも高い人気を誇っている。

オーリスがユーザーへの高い訴求効果を狙うために「シャア専用オーリス」「シャア専用オーリスII」と先鋭化していったのに対して、カローラ スポーツ、そしてGRカローラと懐の広い形でユーザーへの訴求を図ることができている。さらにGRカローラは、北米でのラリー開催を見すえてラリー2車両のコンセプトも発表しており、モータースポーツという世界的に理解される場に対してブランド訴求を図っている。

群戦略では、新型「クラウン」も典型的な車種になるだろう。カローラシリーズのようなクロスモデルはないが、クロスオーバーから始まり、スポーツ、セダンとカバー範囲を広げ、認証不正問題の立て直しもあり投入が遅れたもののエステートも登場し、「クラウン」という一つの名称で幅広いお客さんに商品を訴えかける。

これが別々の車種だった場合、それぞれに販売戦略を計画していく必要があるが、ある意味トヨタの最強ブランドである「クラウン」を軸に販売戦略を計画することができ、前者と後者では大きな差があるのは容易に想像できるところだ。

このクラウンのシリーズ化についても豊田章男氏(当時社長)が大きな役割を担っており、クラウンのマイナーチェンジを提案した中嶋裕樹副社長(当時Mid-size Vehicle Company プレジデント)に「本当にこれでクラウンが進化できるのか、マイナーチェンジは飛ばしてもよいので、もっともっと本気で考えてみないか」という言葉でクラウンの根本的な改革を促し、「セダンを考えてみないか?」(豊田社長)という言葉でシリーズ拡大を後押しした。

この言葉を得た開発陣は奮起し、4シリーズのクラウンを開発。ただ、後に豊田章男氏は「4つも作るとは……」と語っていたほか、中嶋裕樹氏は「おかげで4つも作ることができた」と語っており、なんとなくトヨタの開発決定にはよい意味でのゆらぎを感じることができる部分になる。

一流の製品を、超一流の商品へと引き上げ、グローバルへ訴求する豊田章男氏の活動

TNGAによって、世界でも突出する性能を持った製品を作るベースを社長時代に築き上げた豊田章男氏が、会長として現在取り組んでいるのが、前述したようにグローバルなモータースポーツ活動を通じて人々に語られていく商品にしていくことだろう。

その前提として人々が製品を語りやすいように群戦略として展開し、さまざまな活動を通じて高い付加価値を加え、超一流の商品を作り上げようとしている。欧州を中心に伝説のラリーカーとして歩み始めている「ヤリス」シリーズはもちろん、「カローラ」では北米市場も視野に入れているように見える。

ベーシックな部分を支えるトヨタブランドは、信頼性の高いクルマをアフォーダブルな価格で購入できるブランドとして多くの人に訴求されている。その上に構築されているGRブランドはワクワクやドキドキといった挑戦する心を表わすブランドとして定着しつつあるように見える。もちろん、レクサスは高級車としての静粛性を第一に、電動化や知能化といったインテリジェンスなブランドへと昇華していくのだろう。

ただ、その道はまだ完成したとは言えず、豊田章男氏として取り組むべきことは数多くあるようだ。5月の後半には水素の取り組みである富士24時間レースがあり、6月にはフェラーリと戦うル・マン24時間レース、そして豊田章男氏自身がステアリングを握って市販パワートレーンで戦うニュルブルクリンク24時間レースがある。豊田章男氏が、そしてトヨタがどのようにして世界的な商品価値を持つメーカーとして歩んでいくのか楽しみにしたい。