ニュース

スズキ、インド・グジャラートでの投資が地域に与えた影響とは 10年間で75万4510人の直接雇用や約4兆円規模の経済効果を報告

2025年5月22日 20:23

- 2025年5月22日 開催

スズキは5月22日、スズキがインド・グジャラート州での「スズキ・モーター・グジャラート社(SMG)」と「東芝・デンソー・スズキリチウムイオン電池グジャラート社(TDSG)」への投資が地域に与えた効果・影響に関する調査を行ない、その結果についての説明会を開催した。

調査結果の説明を行なったのは、スズキR&Dセンターインディア社(SRDI) 執行役員 マユール・シャー氏。27年以上にわたり日印間のビジネス協力に従事し、2024年1月から、SRDIで戦略企画担当執行役員として、渉外活動やブランド戦略、持続可能技術推進に従事している。

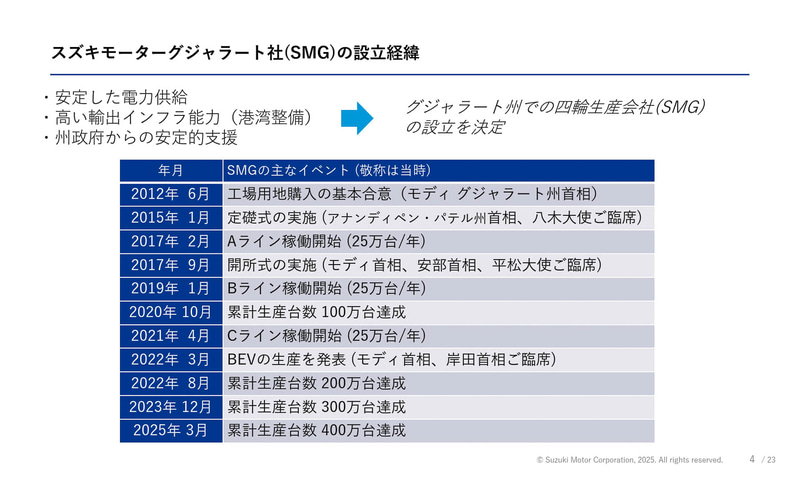

なお、「なぜグジャラートという場所を選んだのか」という点に関しては、州政府の行政対応が安定していたことに加え、電力インフラや港に近いという利点があり、輸出インフラ能力も非常に高いと評価したことから選択されたという。結果、第1工場を設立してから約3年で累計生産台数100万台を達成。いまではそれぞれ年間25万台を生産するAライン、Bライン、Cラインの3ラインが稼働しており、累計生産台数400万台を突破する規模となった。

シャー氏は「これは挑戦の上に成り立った成果です。そして、グジャラート州という信頼できる行政パートナーがあったからこそ、私たちは官民一体となってこのプロジェクトを前に進めることができました」と説明した。

工場の設立により人々の暮らしはどう変わったのか

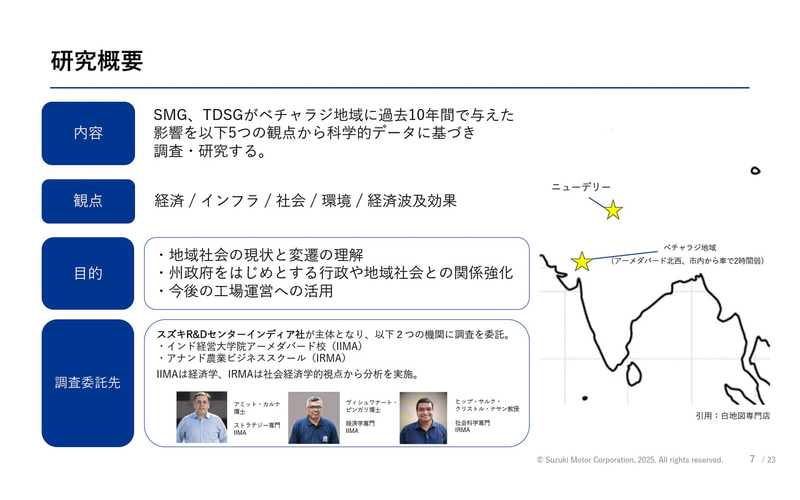

今回の調査は、「工場を設立した地域を訪れるたびに変化を感じていた」ということをきっかけに、工場の成長だけでなく、スズキが目指した地域がスズキを誇りに思ってくれるような、共存共栄の姿になっているのか、変化が本当に人々の暮らしを変えたのかをデータで裏付けるという目的から実施。加えて、SMGの設立から10年を迎え、現状を正確に把握することも目的の1つとしている。

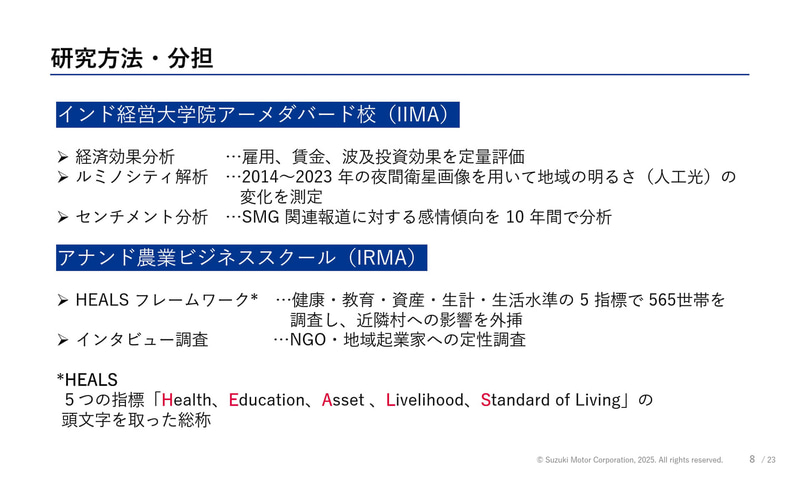

具体的には「経済」「インフラ」「社会」「環境」「経済波及効果」についての観点から、科学的データに基づき、調査・研究を実施。インド経営大学院アーメダバード校(IIMA)が経済学の視点から、アナンド農業ビジネススクール(IRMA)が社会経済学的視点からそれぞれ分析を行なった。

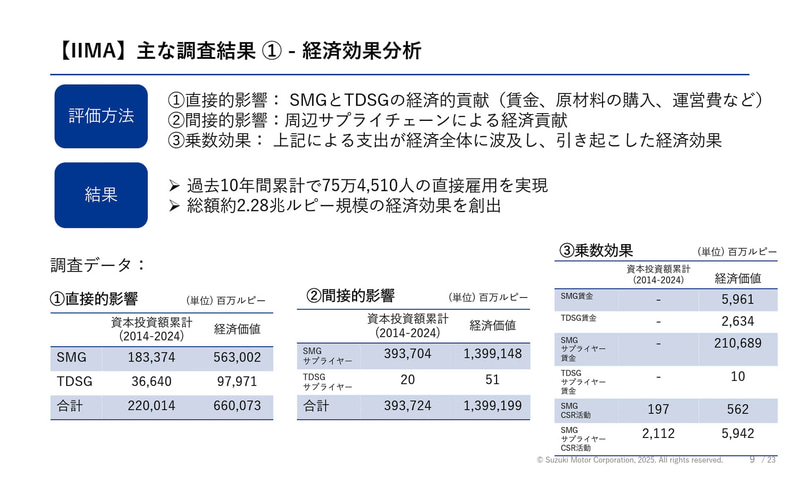

IIMAが行なった経済結果分析では、10年間の累積で75万4510人の直接雇用が実現。物流や飲食、教育、医療などの間接的な雇用も含めるとそれ以上の効果があったとした。経済インパクトとして、直接・間接などのすべての効果を合わせると約2.28兆ルピー、日本円で約4兆円規模の経済効果が現われているとのこと。これはスズキによる約6100億ルピーの投資だけではなく、サプライヤーの努力も含めた結果であるとした。

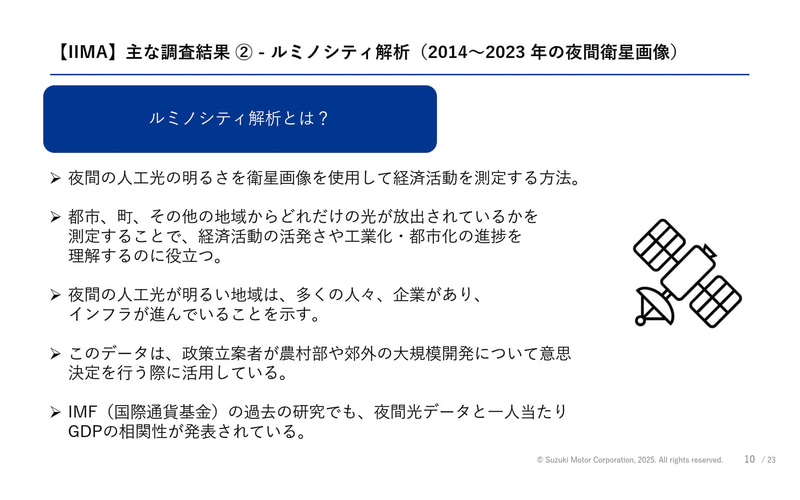

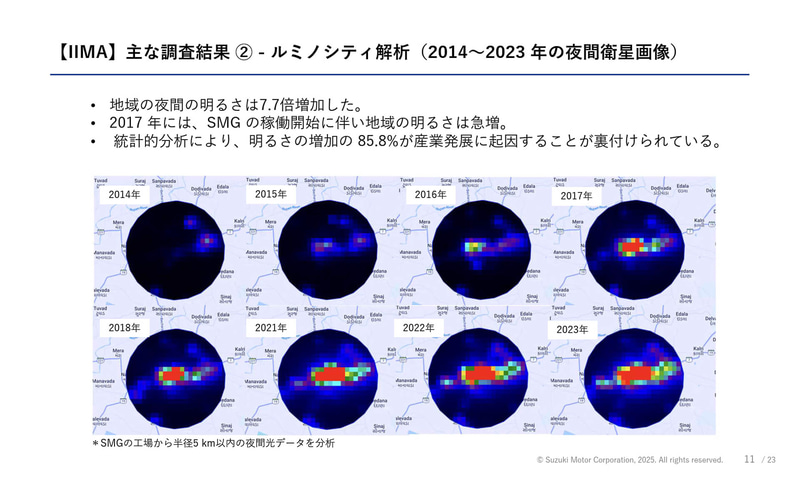

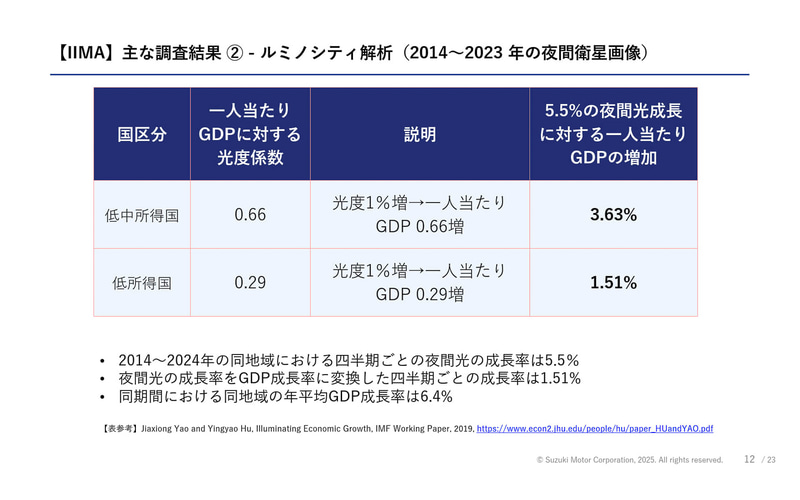

ルミノシティ解析では、2014年~2023年の夜間衛星画像を使用して、夜間の人工光の明るさを測定。夜間の人工光が明るい地域は多くの人々、企業があり、インフラが進んでいることを示し、IMF(国際通貨基金)の過去の研究でも夜間光データと1人当たりGDPの相関性が発表されている解析となる。これによると、地域の夜間の明るさは7.7倍の増加となり、2017年のSMGの稼働開始にともない、地域の明るさは急増したという結果となった。さらに、統計的分析によると、明るさの増加の85.8%が産業発展によるものといい、ただ都市化が進んで明るくなったのではなく、地域に産業が根を下ろしたことが裏付けられた。

また、このアルゴリズムを活用して、非常に低所得だった地域でルミノシティの成長によりGDPにどれだけの影響があるのかを研究。四半期ごとにルミノシティが5.5%成長しており、これを低所得エリアに当てはめるとGDPが1.51%になり、年間で6.4%の成長になるという。インド自体も10年間で平均6%成長しているものの、都会ではない場所が6.4%成長したということは、大きな結果になるとした。

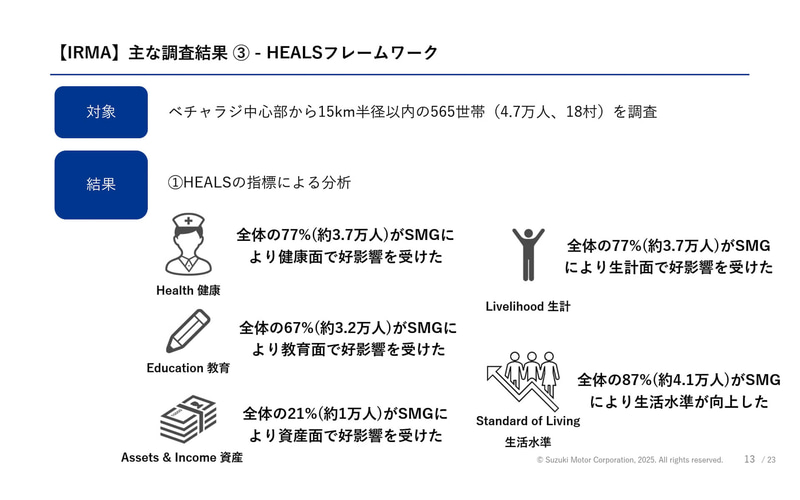

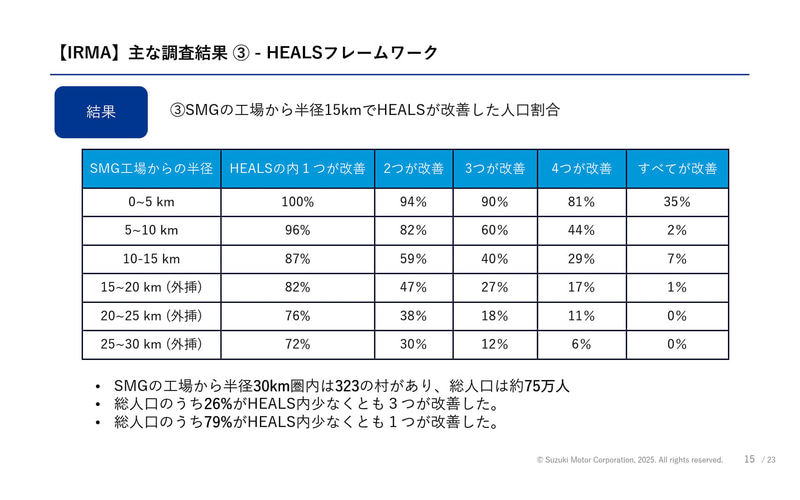

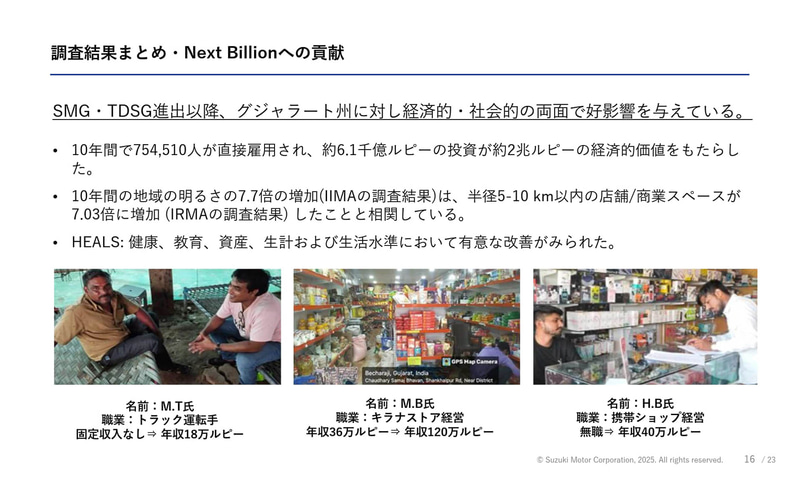

IRMAが行なったHEALSフレームワークでは、工場から半径15km内の18村の住民、565世帯4.7万人を調査範囲とした結果、全体の87%(約4.1万人)が生活水準の向上を感じ、生計が安定したと感じる人も全体の77%(約3.7万人)という結果になったという。

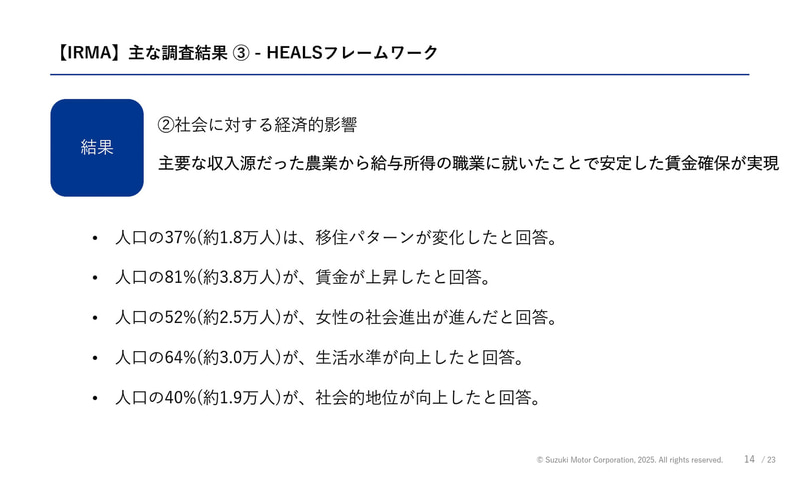

さらに、最も注目すべき点は、工場のあるベチャラジ地域はもともと農業にも適さない地域で、非常に不安定な職業で給料・所得を得る生活をしていたということ。そこから、きちんと安定した収入が得られるような生活に移行でき、それが将来の見通しや生活の安定感にもつながってきているという評価になるとした。

加えて、工場からの距離が遠くなってもHEALSが少なくとも1つは改善したという回答が多くあり、このことに関して「回答者の全数がスズキで雇われているわけではありません。ただ、生まれたモーメントをうまく活用していただけて、なおかつそれが生活を向上させることにつながりました。これはつまり、スズキの工場立地が単なる点ではなく面として広がり、地域の改善の起点ともなっていることを意味します。投資による波及効果が工場の中だけではなく、周囲の村人と暮らしの中にも確実に広がっていることがよく分かりました」とシャー氏はまとめた。

最後にシャー氏は「今回の調査結果は、われわれ1人の力だけではなく、政府の支援やエコシステムの皆さまの連携、地域の人々のおかげでもあったのではないかと思います。この成果を、今後のインドにおける次のわれわれのステップであるNext Billionの生活を支える産業モデルとしていきたいと思います。このNext Billionの貢献の一環として、CSR活動で大きな学校と病院を作っています。学校は農村の子供たちの教育にフォーカスしており、今後は現地でいい人材がもっともっと多く育っていく貢献をしようと考えています」。

「また、未来に向けてスズキはすでに次の1歩を踏み出していて、バイオガス事業では、全国酪農開発機構やアジア最大規模の乳業メーカーとの3社間で大規模な共同プロジェクトに取り組んでいます。これは酪農×再生可能エネルギー×農村経済という3つの軸を結びつける非常に意義のある試みです。さらに、副産物であるバイオ肥料は地元の農家の土も改善していますし、収入も上げています。そういった意味で、エネルギー、農業、産業が循環するモデルとしても注目を集めて、地域の未来と生活を支えるプラットフォーム企業へとわれわれとしても進化したいと思っています」と今後についての展望を述べた。