ニュース

豊田章男会長、SDVとは「悲しい交通事故をゼロにすること」であると定義 ソフトで進化する新ADASを新型「RAV4」搭載

2025年5月21日 21:26

- 2025年5月21日 発表

トヨタ初の量産SDVとなる新型「RAV4」

5月21日、トヨタ自動車は新型SUV「RAV4」を世界初公開した。RAV4はグローバルモデルのため世界へ向けての発表会となっており、日本での発売は2025年度内を予定している。

この新型RAV4でとくに注目に値する点は、トヨタ初のSDV(Software Defined Vehicle、ソフトウェア定義車両)になっていること。自動車業界では自動車のスマートフォン化と言われることも多い、トヨタ初のSDV量産車両になる。

一般にSDVはソフトウェアでクルマを定義し、その定義したクルマのソフトウェアモデルの上でソフトウェア機能開発を行なっていく。具体的なクルマがなくてもソフトウェアの開発が進められるほか、さまざまなソフトウェア(アプリケーション)の追加・アップデートがしやすく、機能追加も可能になる。

また、決済機能を持たせることでソフトウェアやコンテンツ販売も可能となり、自動車会社に新たな収益をもたらすとも言われている。

そのため、世界各国の自動車会社はSDV開発へかじを切っており、どのようなビジネスモデルを築いていくのかが、新聞や経済誌、そしてアナリストや本誌のような自動車媒体でも話題となっている。

「SDVでどうやって利益を上げるのか?」「SDVで収益はどうするの?」「SDVの価値とは?」といった見出しなどを見た人もいるだろう。

実際、世界最大の技術見本市を毎年取材していると、ITをベースとしたSDVの流れは確定的となっている。いろいろな会社がSDVソリューションを提案し、ハードとソフトを分離することでSDVに組み入れやすい部品を構築している。

一方、自動車ユーザーはSDVに懐疑的なところもあり、「クルマのスマートフォン化」というSDVになってどのように利便性が上がるのか、クルマ好きであればあるほど想像しにくいものがあった。

記者もいろいろな人から「SDVって何?」と聞かれることがあり、自動車メーカーのSDVデモではくるくる回っているクルマが多いことから「くるくる回れるクルマがSDV」と答えることも多かった。実際、SDVになることでクルマの運動の自由度は上がり、戦車のようにその場でくるくる回る超信地旋回は可能になり、駐車時に横に走るカニ走りも可能になる。

限られたスペースでSDVの変化点を印象づけるには、有効なデモであり、自動車系のショーのニュースで見かけることも多い。

SDVとは「悲しい交通事故をゼロにすること」と定義した豊田章男会長

さまざまなSDVのあり方が多方面から言われる中で、トヨタは新型RAV4で明確なSDVの方向性を示した。新型RAV4のプレゼンテーションはグローバルモデルであるためかトヨタ自動車 取締役・執行役員 Chief Branding Officer デザイン領域統括部長 サイモン・ハンフリーズ(Simon Humphries)氏が担ったが、そのサイモン氏が明かしたのは豊田章男会長とのエピソード。

サイモン氏は新型RAV4のSDVについて「自動車業界の次のパラダイムシフトは、ハードだけではなくデジタルで起こっているからです。トヨタのSDVへの挑戦はRAV4から始まっていくのです。皆さんがSDVと聞いて、まっ先に想像するのはエンタメのことでしょう。それは間違いなく大きな部分です。しかし、アキオ(豊田章男氏)さんが『SDVの目的は何か』と問われたとき、彼の答えは明確でした。『いちばんの目的は、悲しい交通事故をゼロにすること』だと答えたのです」と語り、トヨタがSDVを導入する目的は「悲しい交通事故をゼロにすること」であると明確に示した。

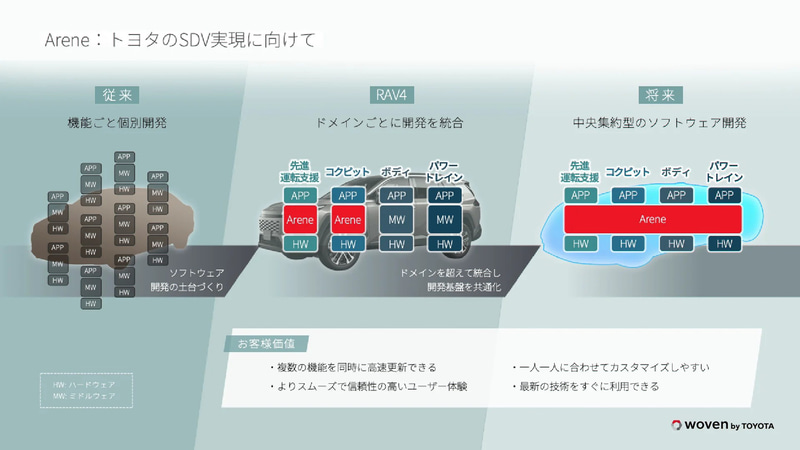

実際、新型RAV4では新しいソフトウェア開発プラットフォームとして「Arene(アリーン)」が採用されているが、全面的な採用には至っておらず主に2か所にとどまっている。将来的には、セントラル型コンピューティングシステムへの移行を想定しているが、新型RAV4で導入したのは、ナビゲーションやエンタテイメントの部分であるIVI(In-Vehicle Infotainment)と、新世代安全運転支援システムである次世代ADAS(Advanced Driver Assistance Systems、先進運転支援システム)の部分。つまり、安全の部分にも投入してきた。

よく知られているようにトヨタのADASであるTSS(Toyota Safety Sense)は、画像センサーとSoC(System on a Chip)、ミリ波レーダーなどから構成され、最新世代のTSS3ではハードウェアとしてデンソーのGSP3(Global Safety Package 3)を採用している。

この新型RAV4では、この部分が進化した新しいものになっているという。従来のTSS3でも、AI技術であるディープラーニングによる画像認識学習を採用してオブジェクト認識を向上させているが、新世代ADASではさらにAI技術を活用。ユーザーの同意を得た上でだが、車載映像を通信でデータ基盤に送信し、そのデータを解析することで安全なクルマになっていくことが可能という。

Arene SDKによって開発され、Arene Toolsによってテストなどが行なわれた新しいADASでは、ソフトウェアアップデート「OTA」が可能となっており、より優れたADASへの進化を可能としている。

作ったら終わり、買ったら終わりという商品ではなく、Areneのデータ基盤であるArene Dataを活用し、より優れたソフトウェアへと進化し、クルマをアップデートできる。つまり、より安全なクルマへと進化し、進化したクルマとなることで交通事故低減に寄与する。

豊田章男社長(当時)の言葉として、「もっといいクルマづくり」があるが、会長となった豊田章男氏はSDVを「悲しい交通事故をゼロにすること」と定義。SDVの開発目標、価値目標を明確にしたことにより「もっと事故が起きにくいクルマづくり」のためにソフトウェアのアップデートをし続けることがターゲットとして定められ、交通事故ゼロを目指していく。

現在、減少してきたとはいえ年間の交通事故死者数は2663人、交通事故は29万792件、負傷者数は34万3756人もいる。単純計算で、1日に約7人が亡くなり、約797件の事故が起き、約942人がけがをしている。トヨタはこれをゼロにしていくという。

誰が考えても容易な道ではないが、SDVの価値を事故ゼロと定め、トヨタ開発陣とウーブン・バイ・トヨタらが一丸となって取り組んでいく。

SDVという言葉で定義される前から、この分野は取材してきたが、これほど明確に、これほど意義のある開発目標を第一に置くSDVの話は初めて聞いた。トヨタだけでなく、多くのクルマがSDVに変わっていくことで、少しでも交通事故・交通事故死が減っていくことを願いたい。