ニュース

三菱電機、モビリティ事業は電動化とICEのバランス運営、SDVを新たな事業の柱に

2025年5月29日 13:10

- 2025年5月28日 発表

三菱電機は5月28日、同日開催した「IR Day 2025」において、三菱電機全体として2025年度中に新たに8000億円規模の事業の終息および継続を判断すると公表した。

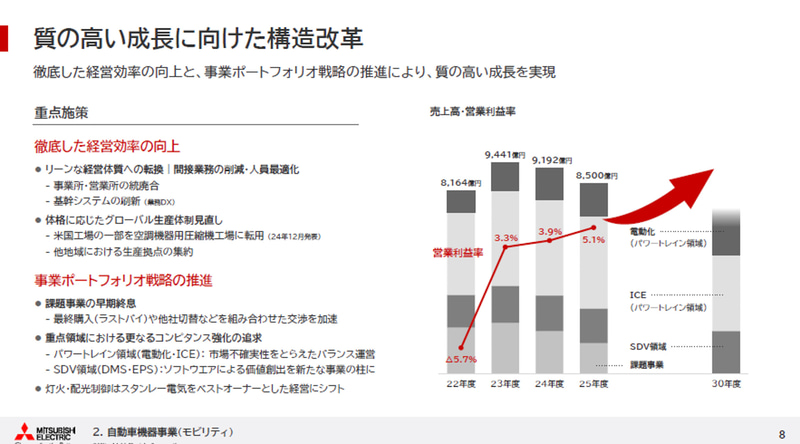

そのなかに自動車機器事業が含まれることも明らかにして、モビリティ(自動車機器)事業の取り組みについては、重点施策として「徹底した経営効率の向上」と「事業ポートフォリオ戦略の推進」に取り組む考えが示された。

三菱電機 執行役社長 CEOの漆間啓氏は「終息や撤退を決定したわけではない。三菱電機が目指す『循環型 デジタル・エンジニアリング企業』という、あるべき姿に向けて発展する際に、必要な事業なのか、社会の趨勢にあわせて価値を増大させることができる事業なのか、最適なパートナーに渡した方が低収益構造を変えられるのではないかといった観点から見ていく。事業を最適化していくという観点から判断し、撤退や売却、協業、継続を決めていく。コア事業はなにかを把握しながら、必要な事業に資源を集中することが大切であり、一層踏み込んだ形で、事業の見極めを進める」と述べた。

モビリティ事業は電動化事業とICE事業をバランス運営、SDVを新たな事業の柱に

三菱電機のモビリティ事業について、三菱電機 専務執行役 インダストリー・モビリティBAオーナーの加賀邦彦氏は「自動車機器事業は徹底した経営効率の向上により、稼ぐ力を最大化し、事業ごとの方向性を明確にしていく必要がある。スピード感を持ってビジネスモデルの変革やポートフォリオの入れ替えを進めるべく、いままで以上に自前主義を排除し、事業ごとのパートナー協業を積極的に進める。あらゆるシナリオの検討を通じて、三菱電機における自動車機器事業のポートフォリオの位置づけを見極めていくことになる」とした。

「IR Day 2025」では、モビリティ事業においては、課題事業の早期終息、パワートレイン領域のバランス運営、ソフトウェアによる価値創出に取り組む考えも示している。

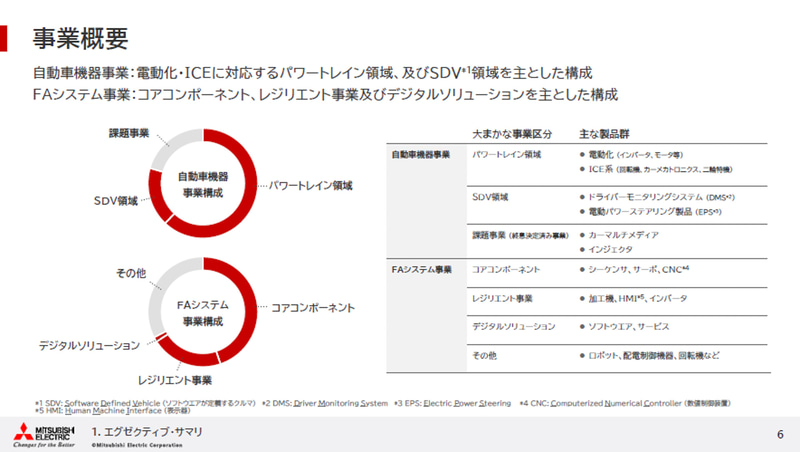

三菱電機のモビリティ事業は、インバータやモーターなどの電動化事業と、回転機やカーメカトロニクス、二輪特機によるICE(Internal Combustion Engine=内燃機関)向け事業による「パワートレイン領域」、ドライバーモニタリングシステム(DMS)や電動パワーステアリング製品(EPS)などの「SDV領域」、そしてすでに事業終息を決定しているカーマルチメディアやインジェクタといった「課題事業」で構成している。

2025年度のモビリティ事業の業績見通しは、売上高が8500億円(2024年度実績は9192億円)、営業利益率は5.1%(同3.9%)、ROICは7.0%(同6.8%)としており、減収増益を計画している。

「自動車機器事業は、三菱電機が持つ強みを結集して、自動車産業の発展に貢献していく事業となる。徹底した経営効率の向上と、事業ポートフォリオ戦略の推進により、質の高い成長を実現する。また、パワートレイン領域では、電動化とICEのバランスをとった運営を推進する。さらに、三菱電機グループのユニークな強みを活かしソフトウェアによる価値創出を今後の新たな事業の柱にし、質の高い成長を遂げる」と述べた。

重点施策に掲げた「徹底した経営効率の向上」においては、事業所や営業所の統廃合を通じて、間接業務の削減や人員の最適化を推進し、リーンな経営体質へ転換するほか、体格に応じたグローバル生産体制への見直しを進めており、2024年12月には、米国工場の一部を、空調機器用圧縮機工場に転用 。他地域においても生産拠点の集約を進めているという。

もう1つの重点施策である「事業ポートフォリオ戦略の推進」では、課題事業については2027年度中を目途に終息を図る予定であり、最終購入(ラストバイ)や他社切替などを組み合わせた交渉を加速しているところだ。また、灯火および配光制御は、スタンレー電気をベストオーナーとした経営にすでにシフトしている。

重点戦略についても説明した。

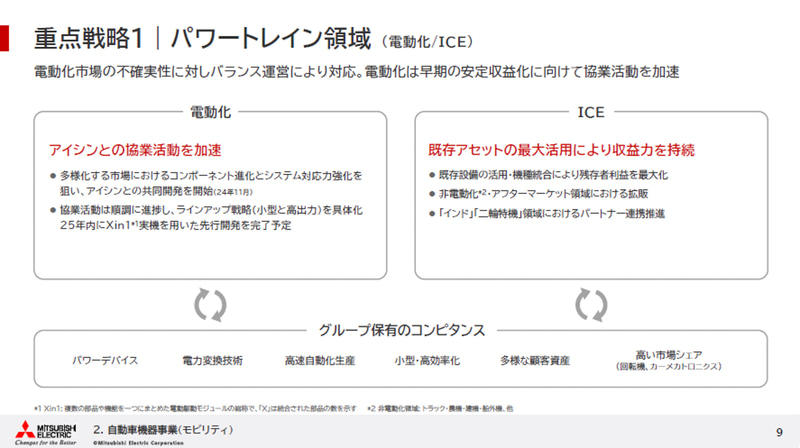

パワートレイン領域では、「足下でのEV需要の鈍化など、電動化市場の不確実性に対してリスク分散を図るべく、電動化事業とICE事業とのバランス運営で対応していく」とした。

電動化事業ではアイシンとの協業を加速しており、2025年度には複数の部品や機能を1つにまとめた電動駆動モジュールである「Xin1」を、実機として先行開発を完了する予定だという。また、ICE事業では既存アセットの最大活用によって、収益力を持続させつつ、インドや二輪特機の領域でパートナー連携を積極的に推進していく考えを示した。既存設備の活用や機種統合により残存者利益を最大化するほか、トラックや農機、建機、船外機などの非電動化市場や、アフターマーケット領域における拡販も図る。

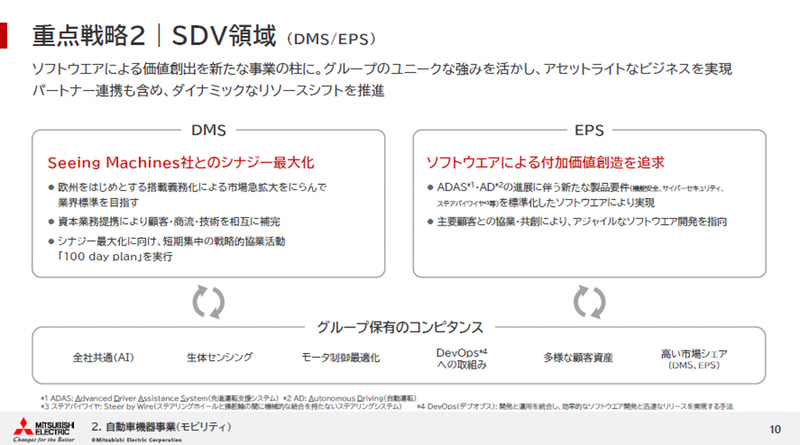

一方、SDV領域では「さらなるコアコンピタンスの強化を通じて、成長につなげる」とした。DMSにおいては、2024年12月に資本業務提携を発表したSeeing Machinesとのシナジーを最大化。欧州でのDMSの搭載義務化による市場急拡大をにらみ、業界標準を目指す一方、顧客や商流、技術を相互に補完する体制を整える。また、シナジーの最大化に向け、短期集中による戦略的協業活動「100 day plan」を実行しているという。

また、EPSではソフトウェアによる付加価値創造を追求。ADASやADの進展に伴って求められる機能安全、サイバーセキュリティ、ステアバイワイヤなどの新たな製品要件を、標準化したソフトウェアによって実現するという。また、主要顧客との協業、共創により、アジャイルなソフトウェア開発を指向する。

三菱電機の加賀オーナーは、「自動車の領域においてもソフトウェアデファインド化は重要になり、ソフトウェアが占める価値が増大している。これまで蓄積したドメイン知識や技術ノウハウを、ソフトウェアとしてパッケージングし、スケールする形で事業化ができる。三菱電機にとって大きなチャンスである。SDVを新たな事業の柱に据えて、パートナー連携によるシナジーの最大化により、多様なお客さまに広く価値を提供するグローバルティア2サプライヤーを目指す」と述べた。

なお、DMSは今後HMS(ヒューマンモニタリングシステム)に進化させ、見守りサービスやセキュリティサービス、工場内生産性向上などに転用し、DMSの技術をクルマ以外の他用途に拡大。得られるデータを活用し、価値提供先の拡大と提供価値の拡充を実現するという。

三菱電機の自動車機器事業においては、課題事業の終息と、電動化の早期安定収益化などによる営業利益の最大化が大きなテーマとなる。また、引き続き事業の見極めにも取り組むことになる。

三菱電機の漆間社長CEOは、「ICE事業が今後どうなるのかを見極める必要がある。ICE事業の進捗、世の中の趨勢、EV化に向けた自動車市場全体の動きなどを捉えて判断する。残存者利益を求めていくのか、それともタイミングを見て破断をするのか。全体をみながら見極めの判断をしたい」と述べた。