ニュース

マツダ、2025年3月期 第3四半期決算は売上高3.4%増の3兆6894億円、営業利益25.9%減の1483億円で増収減益

2025年2月7日 19:17

- 2025年2月7日 開催

マツダは2月7日、2025年3月期 第3四半期(2024年4月1日~12月31日)の決算内容を発表した。

2025年3月期 第3四半期の売上高は前年同期(3兆5664億8800万円)から3.4%増の3兆6894億1900万円、営業利益は前年同期(2002億200万円)から25.9%減の1482億5400万円、営業利益率は4.0%、経常利益は前年同期(2389億9800万円)から34.4%減の1567億6900万円、当期純利益は前年同期(1654億9200万円)から45.3%増減の905億7900万円となった。

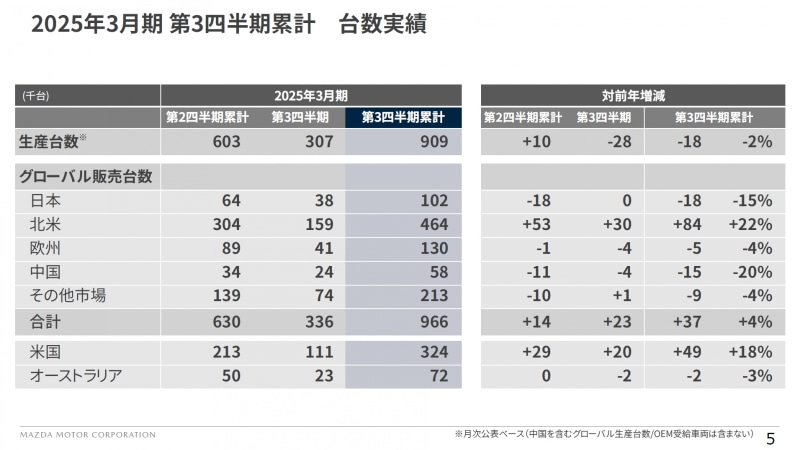

また、連結出荷台数は前年同期(88万8000台)から1万4000台増の90万2000台、グローバル販売台数は前年同期(92万9000台)から3万7000台増の96万6000台。

売上高3.4%増の3兆6894億円、営業利益25.9%減の1483億円で増収減益

同日に行なわれた決算説明会では、マツダ 代表取締役 専務執行役員兼CFO ジェフリー・H・ガイトン氏が2025年3月期 第3四半期の決算内容について説明。

ガイトン氏は増収減益となった2025年3月期 第3四半期決算のポイントとして、3兆6894億円となった売上高は過去最高であり、米国・アラバマ工場で生産している「CX-50」「CX-70」「CX-90」といったラージ商品が販売台数をけん引。2024年通年の販売台数で、米国とメキシコの両市場で販売台数の記録を更新しており、北米市場でのビジネスが引き続き堅調に推移して力強い成長を維持していることをアピールした。

また、米国を中心とした販売競争の激化を受けて販売奨励金が市場全体で増加しているが、CX-50のハイブリッドモデルを含めた2025年モデルの商品力強化を進めたことで、第3四半期以降は抑制傾向に反転させることができたとしている。

対前年比4%増となったグローバル販売台数では、収益率の高い北米市場でCX-50、CX-90、CX-70などが販売増に貢献してトップラインの成長に貢献しているが、アジア市場では販売が伸び悩み、とくに中国市場ではNEV(新エネルギー車)の需要増加とICE(内燃機関)搭載車の価格競争が激化した影響で販売台数が大きく減少した。

日本市場でも導入初期の「CX-80」の販売が成熟期だった「CX-8」の前年販売実績を下まわる結果になっているという。

2025年3月期の通期見通しは11月公表値を維持

2025年3月期の通期見通しでは、グローバル販売台数で中国における販売見通しを2万台下方修正したほか、為替の想定レートを対米ドル、対ユーロなどの主要通貨に対して円安に推移する見直しを行なっているが、財務指標の主要項目は2024年11月の公表値のまま据え置きとした。

「2030経営方針」の進捗について

2030年までの期間を3つに分けて取り組んでいる「2030経営方針」の進捗状況についても紹介し、まずコスト低減に向けた取り組みでは、今後の環境変化に備え、サプライチェーン全体のコストを、固定費、変動費の両面からゼロベースで見直す活動を推進。これによって車種収益率を改善し、固定費の圧縮によって損益分岐点の引き下げを図っていく。

具体的には原価企画機能を抜本的に見直し、お客さま価値に沿った適正コストの実現と機種数の削減を進めていく。例としては次期CX-5を挙げ、種類数を60%削減する活動を計画に沿って進めており、パワートレーンの大幅削減にも取り組んでいくとした。

さらにコスト低減活動を強化していくため、この4月1日から新たに「コスト低減統括役員」のポストを新設することも明らかにされた。

トップラインの成長を実現する商品展開では、今年度から新たにCX-70とCX-80をラージ商品として発売。この2モデルは投入各市場でマツダのブランド価値向上とビジネスの成長に貢献し、PHEV(プラグインハイブリッドカー)といった電動化技術の採用で各市場の環境規制に対応する役割も担っている。

導入済みのCX-60、CX-90と合わせてラージ商品全4モデルがグローバル市場に出そろうことになったが、CX-80の市場投入が遅れた影響でラージ商品群の販売台数は通期で17万台を予定しており、これは当初想定した20万台という野心的な計画には届かないものとなるが、それでも対前年比で50%増になり、来期は出そろったラージ商品の販売けん引であらなるトップラインの成長を目指していくと述べた。

車両の電動化では、マツダ独自のBEV(バッテリ電気自動車)を導入する2027年に向けた段階でアライアンスの積極的な活用によりラインアップを拡充する「ライトアセット戦略」を展開。2024年11月にはトヨタ自動車のハイブリッド技術を活用する「CX-50 HYBRID」の生産をアラバマ工場で開始。

また、中国市場では20年以上にわたってパートナーシップを結んでいる長安汽車の技術を活用したBEV「MAZDA EZ-6」を市場投入し、さらに今夏からはMAZDA EZ-6の技術をベースとする新型BEV「MAZDA 6e」を欧州市場で販売する計画も進めている。

2027年からの展開を予定しているマツダ独自のBEVに向けた体制構築も着実に進めており、パナソニック エナジーから供給される電池セルのモジュール・パック化を行なう新工場を山口県岩国市に新設。2027年からの工場稼働を目指している新工場では年間の生産能力として10GWhを想定し、ここで生産したモジュール・パックは、マツダ初のEV専用プラットフォームを採用して日本国内で生産するBEVに搭載する予定。

質疑応答

質疑応答では増収減益となった第3四半期の受け止めについて質問され、ガイトン氏は「第3四半期の3か月と9か月累計でポジティブな点、ネガティブな点の両面ある。今年度はトップラインの成長を目指す1年と位置付けており、9か月累計の売り上げは過去最高を記録している。さらに米国ではこの5年間で最も成長著しいブランドともなっている」。

「一方で利益は前年比で減少となっており、これについては満足していない部分。連結出荷台数も(第3四半期の3か月では)31万2000台と計画をやや未達となっており、米国におけるインセンティブ競争は非常に激しくなっているが、販売台数と為替の影響によって減益の一部をオフセットできている」。

「CX-80は、お客さまにより品質の高い車両をお届けするため導入を遅らせる判断を行なった。原価低減にも力を入れて進めている。よい面もたくさんありつつわるい面もあったので、これからも引き続き改善に努めていく必要があると認識している」と表現した。

また、通期見通しで販売の計画を下方修正した中国市場については、「中国市場には、やはり独自の難しさが存在する。中国市場では毎月の新車販売で60%がNEVをしているが、このNEV販売の90%ほどが中国系ブランドで占められており、残るわずか10%ほどを日本、韓国、欧州などのメーカーで奪い合うような状況になっている」。

「そこでわれわれは、MAZDA EZ-6がほかのNEVと比較して同等、あるいはそれ以上によいクルマであるとの認知度を高めていくことが必要となっているが、現地のメディアや販売ディーラーの関係者からEZ-6がデザインや走行性能、各種技術で非常に優れているとの評価を受けている部分がグッドニュースだと考えている」。

「一方で、中国のユーザーは日本ブランドのNEVについてあまり意識しておらず、これがバッドニュース。これからはEZ-6の認知度を高めていくと同時に、すでに発表しているように、長安汽車との提携から生み出されるSUVとなる第2のNEVを2025年から導入する予定であり、EZ-6のマーケティング活動と合わせた相乗効果で市場での認知度を向上させていきたい」と回答した。