ニュース

スズキの新中期経営計画「By Your Side」を鈴木俊宏社長が解説 “チームスズキ”によるスズキファンのためのクルマづくりを目指す

2025年2月21日 07:00

- 2025年2月20日 開催

スズキは2月20日、2025~2030年度に向けた新中期経営計画「By Your Side」を発表した。同日に説明会が開催され、会場にはスズキの創業者である鈴木道雄氏が発明した「A56 片側四梃杼織機」をはじめ、最新BEV(バッテリEV)である「e VITARA」などが展示された。

本稿では登壇者であるスズキ 代表取締役社長 鈴木俊宏氏の発言を中心に紹介していく。

会の冒頭ではスズキが2030年に向けて目指す姿をイメージしたというイメージムービーが流され、鈴木氏は新中期経営計画として発表した“By Your Side”を今後コーポレートスローガンとして使っていくと紹介した。

鈴木氏は続けて「スズキは2021年に故・鈴木修元会長の体制から私を中心にした集団指導体制に移行しました。それから3年半、あり方を変えずに時代の進化に合わせたアップデートを行なってきました。スズキはスズキのOSと経営の原則に従い、これからも進化し続けます」とスズキが目指す姿について語った。

まずは経営計画について。スズキは2021年にも中期経営計画を発表し、2023年度にその経営目標値を前倒しで達成。これにより、成長への足場固めはできたと考えているとしたものの、スズキを取り巻く事業環境が大きく変化していることや、まだまだできること、すべきことがあるとして、今回新しく中期経営計画を策定することとなったという。

鈴木氏は「スズキは創業の精神、社是、行動理念を実践し、4輪、2輪、マリンといったモビリティを軸に、お客さまの生活に密着した商品・サービスを提供し、お客さまの生活をより良く、生活を支えていくという存在になりたいと考えています。お客さま、社会にとって身近で頼りになる存在であり続けるために、今までの事業の延長線といった同じやり方のアップデートだけではなくて、新しい取り組みを行ない成長していきます。お客さまの本当に必要とするものをスズキらしいやり方である“エネルギー極小化 by 小・少・軽・短・美”で開発し、製品に込めたお客さまへの思いを伝えることで、スズキの価値を高め製品を選び続けていただくことを目指します」と方針を説明した。

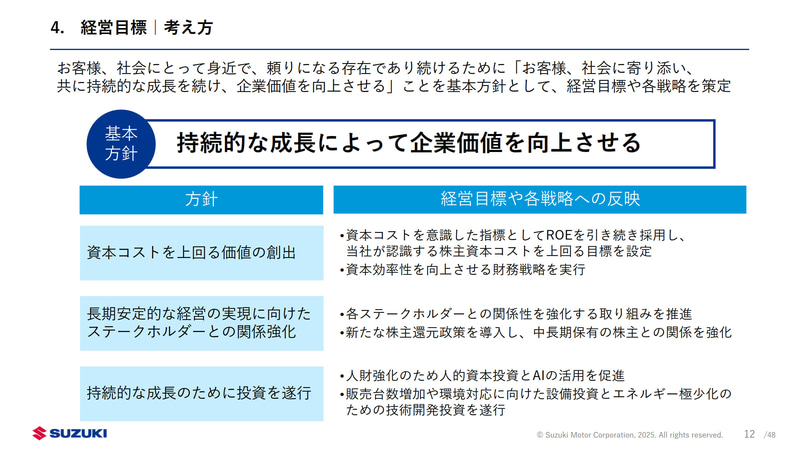

続いて新中期経営計画の経営目標について紹介し、新中期経営計画の経営目標や各戦略を策定する基本方針として、「お客さまや社会にとって身近で頼りになる存在であり続けるために、お客さまや社会に寄り添い、ともに成長を続けて価値を高めあっていくこと」と設定。具体的な方針としては、基本構想やユーザーを含むステークホルダーとの関係作り、成長への投資を意識し、基本方針を実行するために、スズキとして何ができるかを経営目標や戦略に反映。2030年度の経営目標を売上収益8兆円、営業利益8000億円、営業利益率10%、ROE(自己資本利益率)13%とし、期間の設備投資や研究開発については合わせて4兆円を見込むとした。また、2030年代前半には、営業利益10%以上、ROE15%以上を目指し、EV比率の増加や、労務費の上昇、原材料費が高騰するなかでもしっかりと収益体質を改善させ、2030年代前半にはROE15%を達成することを見据えながら、必要な投資をやり遂げるとした。

各事業の戦略取り組みについての説明では、「スズキは小・少・軽・短・美の理念に基づき、全ての過程でエネルギーが極小となる技術を目指します」と鈴木氏は述べ、4輪技術では再生可能エネルギーの普及率によりライフサイクルにおけるBEV、HEV、ICEのエネルギー消費量は変わるため、各国のエネルギー事情を考慮してエネルギーが極小となる最適な技術のラインアップを提供。それぞれの国、地域のエネルギー事情に応じて、ユーザーごとに合う商品を選べるよう、FFV(フレックス燃料車)、CBG(バイオガス)、エタノール混合燃料対応車などの商品を投入していくとした。

スズキが最も力を入れる最重要市場となるインドでは、商品ラインアップの拡充などこれまでの強みをさらに強化するとともに事業領域を広げ、モビリティにまだ手が届かない10億人の人々にもアプローチすることで、2030年度に420万台の販売、7000億円の営業利益を目指していく。

鈴木氏はインドについて「今後も成長が続く最重要市場」と定め、自動車のリーディングカンパニーとしてシェア50%、BEVの生産、販売、輸出の1位を目指していくと説明。その内容としては、最大のセグメントとなったSUVと今後伸びるMPVセグメントで商品力を強化すること、今後の増加が見込まれる中間層の人に初めて購入するクルマとして選ばれるよう、エントリーモデルの商品作りも強化していくとのこと。加えて、インド各地の事情に合わせて「お財布と環境に優しい製品を使用いただくため」として、BEV、HEV、CNG、CBG、FFVなどさまざまな選択肢を提供できるよう、物理的な距離が近いマルチ・スズキの商品開発能力を向上させ、インドユーザーの嗜好に合った商品をタイムリーに提供する体制としていくという。販売においては“NEXA店”を上級志向、“ARENA店”を幅広い顧客向けと役割を明確にし、この2つのチャンネルをさらに磨き上げていくとした。

生産能力の拡充については、インドの需要を賄うとともに輸出拠点として拡大させるため、年400万台の生産体制を構築することを目指すという。ただし、鈴木氏いわく「“なにがなんでも2030年に400万台にする”ということではなく、市場の状況を見ながら適切なタイミングで実施してまいります」とのことだった。なお、インドで生産予定の400万台には輸出向けも含まれる。このことについて鈴木氏は「欧州は要求性能が極めて高く、精神的な環境安全規制が導入される市場ゆえ、欧州市場にクルマを供給することで技術や製品を磨いてまいります」と話した。

また、中東・アフリカ市場を「次に大きな成長可能性を秘めた市場」と定め、インドと地理的な距離が近く、道路事情などのニーズもインドと似ていることからインド製モデルで開拓し、販売利益を増やしていくとした。中東には近年、若年人口の増加、女性の社会進出などの影響で小型車の需要が徐々に増えている国があるといい、サウジアラビアでは新代理店を任命し、インド製モデルを活用するなどの取り組みで徐々にシェアを拡大。南アフリカでは過去7年間の取り組みとして、販売、サービス拠点を倍増させるとともに、出張修理による遠隔地での簡易サービスを提供したり、スズキのSUVオーナーを集めたイベントを開催したりすることで、販売台数は5倍以上、シェアは11%を超え、銘柄別では第3位の座を獲得したとのこと。

ASEAN市場については最大の生産、販売拠点であるインドネシアを中心にASEAN事業を再構築していくとして、インドネシアの生産、販売のボリュームを増やし、インドから競争力の高い商品をASEAN各国に供給できる体制を構築することで、販売台数を伸ばしていくと説明。さらに、パキスタンはスズキの市場占拠率が45%と高いシェアを誇る重要な市場であると紹介。近年は国の外貨事情から部品の輸入数量制限で生産販売台数が限られていたものの、状況が徐々に改善されつつあり、日本の軽自動車が受け入れられて販売台数が増加していることから、軽自動車のグローバル化の1拠点として商品ラインアップを拡充させ、拡販をしていくとした。

4輪の日本事業について鈴木氏は「スズキにとって日本はまだまだ成長市場です。全体市場は減っていく予測ですが、登録車の販売を伸ばし収益を高めてまいります。お客さまと社会に必要とされる乗用車シェア2位を継続し、日常の足として軽自動車をお使いのお客さまの生活を支えていきます」と話し、日本のユーザーの嗜好に合った商品を日本市場に投入してラインアップを拡充していくとのこと。日本で販売する商品の生産場所はグローバルに見て最適な工場として、チームスズキが商品に込めた想いやこだわりをていねいに発信し、ブランディング活動を通じてブランド価値を向上させ、商品価値に見合う適正な価格で商品を販売していくとした。また、顧客に寄り添った営業活動により、新たな顧客の獲得、代替の増加、サービス売り上げの増加によって利益を増やし、ユーザーとともに成長していく方針とのことだ。

以上が経営目標に関しての内容だが、鈴木氏は発言の中で「チームスズキ」と「スズキのファン」という言葉を多く使用した。

チームスズキとは「お客さまの立場になって価値ある製品を作ろう」「協力一致清新な会社にしよう」「自己の向上につとめ常に意欲的に前進しよう」という3つの行動理念を中心に添えることを意識しつつ、会社内が横断的に話せる体制になっている状態を指すような表現であり、実際、鈴木氏の印象では役員だけではなく、本部長部長クラスもコミュニケーションがしっかり取れるようになってきたというふうに思っているとのこと。

そして「技術的に優れていても、お客さまが欲しいと思わない限り、それは革新でも先進でも何でもないというふうに思っていますから、そういうところを見極める力を社内でいかに作るか、それに対応する技術をいかに作っていくかが、生き残るためにも一番に取り組んでいかなければいけないことかと思っています。横断的な組織コミュニケーションができる体制になったことで個々の力が増していますから、そんな中でチームスズキでやっていける環境になりつつあります。なのでそれを絶対に後戻りさせないことが私の務めでもあり、ススキが将来に向けて成長し、企業価値を上げていくというような取り組みに持っていきたいと考えています」と鈴木氏は語った。

さらにスズキでは2023年3月21日にChatGPTを業界最速で全社展開していて、さまざまなAIを業務活用、実装しているという。そして、開発したAIを社員が使いこなせるよう、2019年からAIの教育に取り組むことで、商品の企画から販売アフターフォローに至るまで、バリューチェーン上の全てのプロセスでAIを積極的に活用して、事業効率を上げていくとのことだ。

また、最重要地域であるインドに関しても、インドの優秀な人材にスズキで働いてもらうことでスズキは成長してきたと考えているとのこと。それだけにインド現地のサテライトオフィスにおけるエンジニア採用やインド工科大学、インド経営大学院からの直接採用拡大に取り組んでいるという。さらにグローバルでのスズキグループで最適な人事、人材活用ができるようにマルチスズキとの一体化を促進し、人材の相互交流拡大などに取り組んでいて、浜松で働くインドを含むグローバル人材が安心して働けるよう生活環境の整備や支援も積極的に行なっているとのことだった。

そして「スズキのファン」だが、鈴木氏は「お客さまに“こんなのが欲しかった”と思ってもらえるものを作ることが一番大事です。これについては諸元表に書いてあることより“やっぱり乗って楽しいな”と感じてもらえることも必要だと思っています。スズキの2輪のラインアップに『GSX-8R』と『GSX-8S』という2モデルを用意させていただいていますが、これらは他社さんの同クラスの車両に対して諸元としては数値が劣っている。だけど、乗ってもらうととてもいい評価を受けています。そういう意味で言うと、もう諸元表の内容で勝負する時代じゃなくて、作り込みであるとか、商品を作る段階で技術者がどういう思いで作ってきたのかというようなところを大切にした商品作りをしていくことが、これからの商品作りではポイントになってくるかなと思います。お客さまの立場に寄り添いながら、現場サイドで考えたものをしっかりと作り込み、あったらいいなというようなところの商品作りをできる体制にすることが重要で、それこそがスズキファンを増やしていくことにつながるのではないかと思っています」と語った。