ニュース

日産名車再生クラブの「Z31フェアレディZ」再生完了宣言式 「神岡ターン」というドラテクは存在しなかった!?

2025年1月28日 07:31

- 2025年1月25日 開催

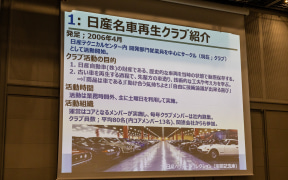

日産自動車の開発拠点、日産テクニカルセンターに務める開発部門従業員を中心に構成される「日産名車再生クラブ」。この集まりは日産自動車の財産である歴史的な車両を、当時の状態で動態保存するための再生作業を行ないつつ、過去のクルマ作りから技術的工夫や考え方を学ぶことを目的とした社内のクラブ活動である。

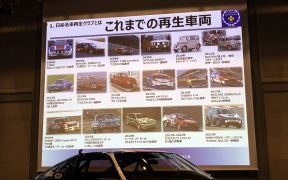

日産名車再生クラブは2024年度の再生車として、1985年の全日本ラリー選手権でシリーズチャンピオンを獲得したHZ31型フェアレディZ 300ZX(以下、Z31フェアレディZ)を選択。2024年の6月に再生作業開始のキックオフ式を行ない、同年12月のNISMOフェスティバルで展示、走行をさせている。そして2024年度の活動を終えたことを宣言する「再生完了宣言式」を、日産テクニカルセンターにて開催した。

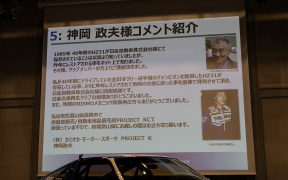

神岡政夫氏からのメッセージを紹介

再生完了宣言式は、日産テクニカルセンター内のホールにて開催された。まずはクラブのコアメンバーより再生車両の紹介が行なわれ、Z31フェアレディZが選ばれた理由として、2024年に創立40周年を迎えたニスモ(現・日産モータースポーツ&カスタマイズ)が創立して最初に手がけたラリー車であること。そしてシリーズチャンピオンを獲得したクルマであることと説明された。

ちなみに当時、ニスモから全日本ラリー選手権に参戦するにあたり、参戦車両を何にするかが議論された。そこで候補に挙げられたのがS12シルビアとZ31フェアレディZだったが、最終的にドライバーの神岡氏から「ホイールベースが短いほうで」というオーダーがあり、Z31フェアレディZが選ばれたそうだ。なお、S12シルビアのホイールベースは2425mm、Z31フェアレディZ(2シーター)は2300mmとのこと。

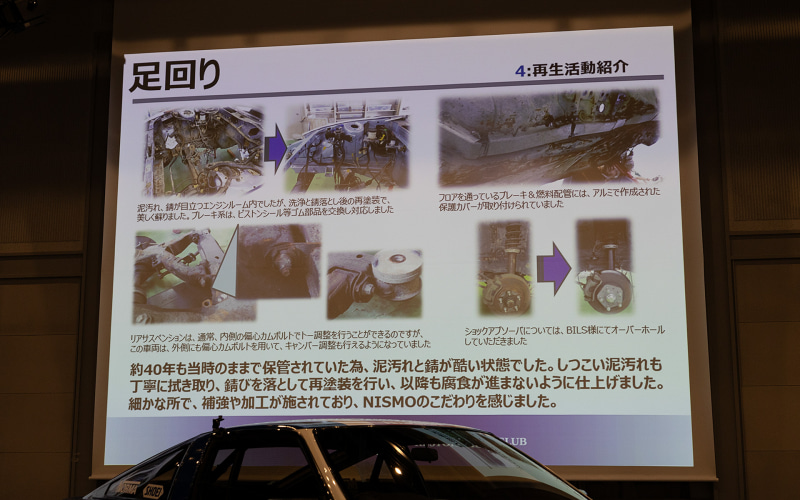

再生作業について

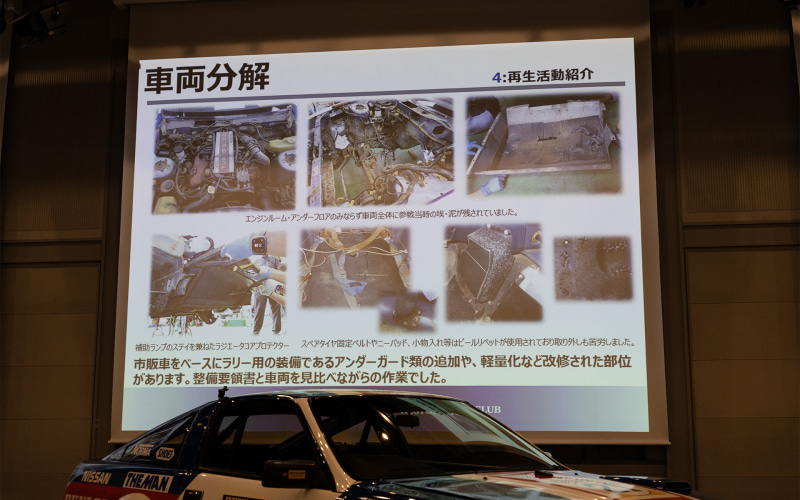

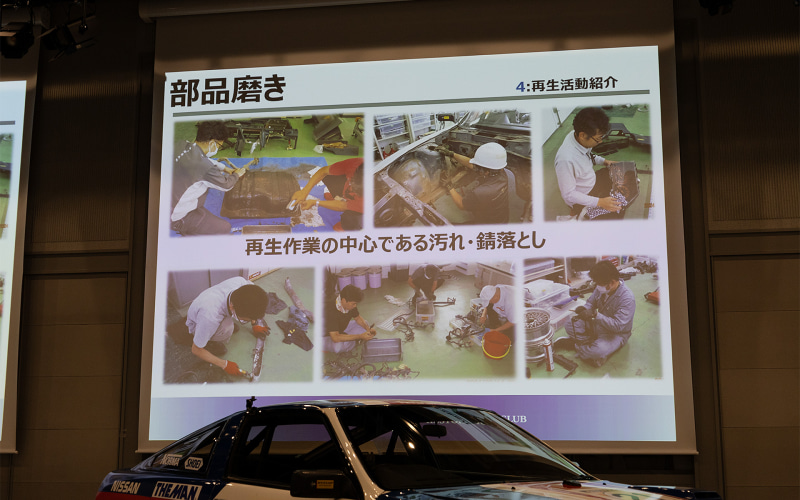

日産名車再生クラブでは再生したクルマを12月に富士スピードウェイで開催されるNISMOフェスティバルで展示・走行させるため、作業期間は7月~11月の限られたものである。そのため作業はクルマを分解し、エンジンとミッション担当、サスペンションとアクスル担当、ブレーキ担当、ボディ担当に振り分けられて、それぞれで同時に作業を進めるという。

それだけにクラブメンバーでも作業中の全体像は見えていないので、この再生作業完了宣言式は各担当の代表者が作業の概要をクラブメンバーに報告する場にもなる。

エンジンまわりの再生作業

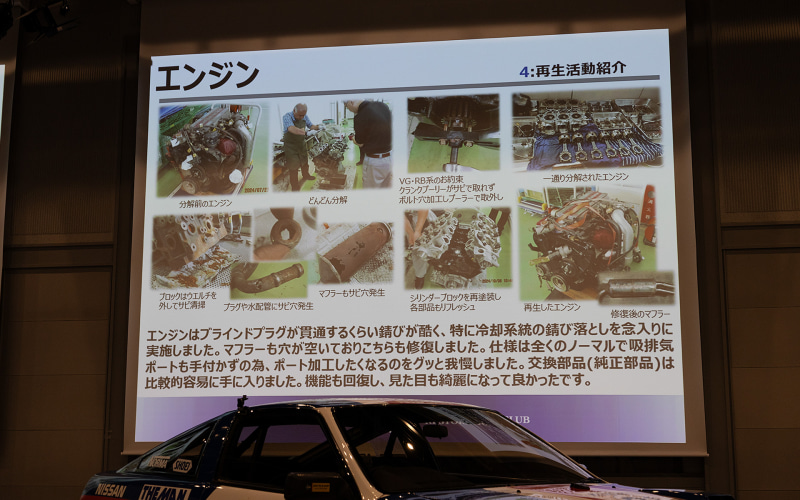

全日本ラリー用の車両なのでレギュレーションどおりエンジンはノーマルだったが、搭載されるVG30ETは鋳鉄製なので冷却水路内の錆がひどい状況だった。そのためエンジンオーバーホールでは通常の作業に加えて錆取りを念入りに実施したそうだ。

交換部品については純正部品ばかりなので比較的容易に入手できたという。また、作業の過程でシリンダーヘッドをチェックしたところ、ここもレギュレーションどおり、吸気、排気ポートとも研磨も加工もされていなかったことを確認。このときせっかくバラしたことから研磨や加工もしたくなったそうだが、今回の作業はオリジナルを再現することが目的なので、加工はせずに元のまま組み直したという。

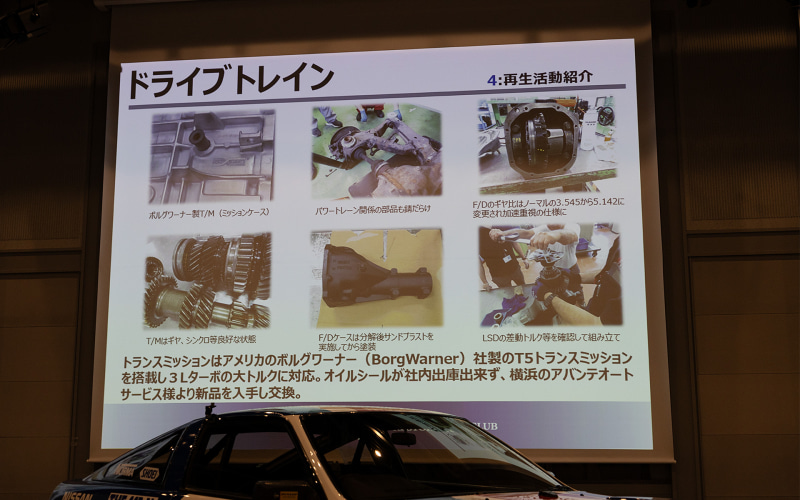

ドライブトレーンの再生作業

ドライブトレーンはミッションとデフのオーバーホール作業を実施。Z31はVG30ETの高トルクに対応するためアメリカのボルクワーナー製の耐久性が高いミッションを使っていた。そのためオーバーホールで必要になるオイルシールなどをメーカーから入手できない状況だったが、日本でZ31フェアレディZのメンテナンスやチューニングを手掛けるアバンテオートサービスの協力でパーツを入手できたという。

ギヤ自体やシンクロには大きな傷みがなかったので際使用できたが、このZはグラベルロードでのドリフト中、ギヤをバックに入れてコントロールする「神岡ターン」という技が一部のラリーファンで知られているので、ギヤやシンクロには相応の傷みがあったのではないか? と思う人もいるかもしれない。

しかし、神岡ターンという技は存在しなかったそうだ。今回の再生メンバーには当時のラリーにメカニックとして同行していた方がいたので、そのへんの話を伺ってみたところ、その方が神岡氏から聞いた話では、コーナリングテクニックではなく「スピンしそうになったのでコーナリング中にバックに入れて回避しただけ」と語っていたそうで、その後、同じことをコーナリングでやってはいなかったという。

当時のラリー参戦者からもグラベル走行時にブレーキだけでは止まれないときは、いったんロックさせてタイヤの回転を止めた瞬間にクラッチを切り、ギヤをバックに入れてからクラッチをつないで後退する駆動力でクルマを止める走り方があると聞いていたので、その応用だったのだろう。

神岡ターンは神岡氏やZが登場するラリーを描いたコミック内で紹介されたものなので、作者の方が「スピン回避のバックギヤ入れ」をヒントに描いたものなのかもしれない。

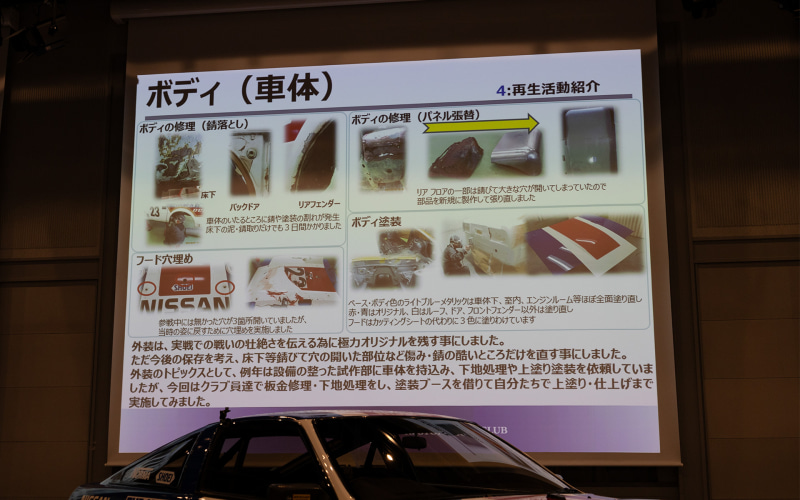

ボディの再生作業

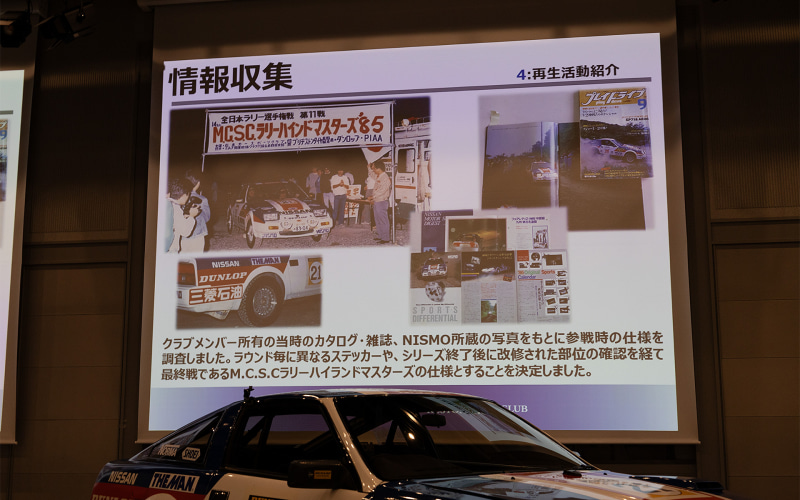

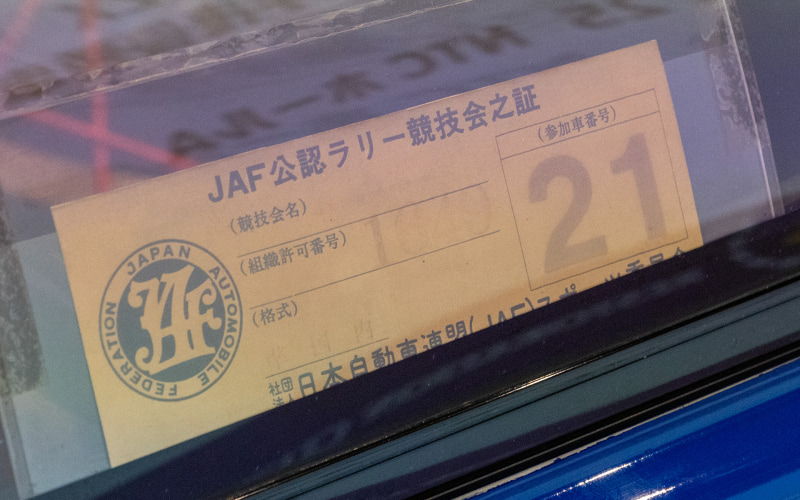

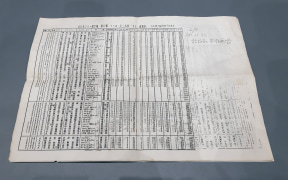

全日本ラリー選手権は大会ごとに主催が変わるので、シリーズ参戦しても固定ゼッケン番号とはならないし、大会スポンサーもラウンドごとに違っているため、再生前にはどの大会仕様にするかを決めなければならない。

そこでクラブが選んだのが、チャンピオンを獲った年の最終戦「MCSCハイランドマスターズ85」参戦時の仕様。このときに付けていたのが21番のゼッケンだった

しかし、ここで問題が発生。この大会は1985年の最終戦という節目の開催ではあったが、Z31フェアレディZはこのラリーでは優勝していない。そのため資料になる写真が少なくて仕様を確認するのに非常に苦労したという。

それでも当時のラリー関係者が資料提供してくれたおかげでスポンサーステッカーの種類や貼っている位置が確認できたそうだ。ただ、斜めの位置から撮った写真だったため、ステッカーのサイズ感がつかみにくい。そこで今度は他のエントリー車の写真も探すことでサイズを見極めていったそうだ。

そのほかのステッカーも部分的に欠けていたりしたので、当時のデザインを元にデザインシートで作り直している。そうした努力もあって担当したクラブ員の方によると、「90%ほどは再現できたのではないか」と語っていた。

内装の再生について

内装も汚れとの戦いだったそうだ。内張などを外していくと隙間という隙間に布テープが貼られ、埃の侵入を止める努力の跡があったという。

内装パーツはすべて外して洗浄。割れているパーツは修復も行なった。そしてリベット打ちで留めてあったパーツ類も1度外して同様のリベットで付け直している。

そして内装パーツとして特徴的なものが、ステアリングの右側に巻かれたグリップ。ドライバーの神岡氏は右手1本でステアリングを操作することが多く、左手はシフトノブやサイドブレーキにかけていたとのこと。そのため右手が滑らないように革製グリップを巻いていたそうだが、このグリップは珍しいものなので手に入らないと思っていた。ところがなんと神岡氏がスペアの品を所有していたのでそれを使わせてもらっているという。

ほか、内装パーツではラリーコンピュータが取り外されていたが、再現度を高めるためにこちらも探すことになった。

まずはラリーコンピュータが写っている写真を探したが、鮮明に写っているものがなく困っているところに、当時を知る方が持っていた写真に映っているものがあった。そこでその写真を元に特徴的に「これではないか」と思われるものを探して取り付けている。

また、ラリーコンピュータの横には無線機も装着されていたので、こちらも探して取り付けている。ただ、この無線機は現在の電波法には合致しないものなので動作しないように加工してあるとのこと。