ニュース

デンソーが新橋に設立した「デンソー東京オフィス」説明会 AI研究から食の社会課題解決まで共創の拠点を東京に

2025年3月4日 07:01

- 2025年2月28日 開催

デンソーは2月28日、東京都港区新橋に開設した「デンソー東京オフィス」でメディア向け説明会を開催した。

デンソー東京オフィスは、2025年1月に、取り引き先、ユーザーへの新たな価値を提供すること、及びパートナーとの連携のさらなる強化を目指して設立された新オフィス。

同説明会には、経営役員・東京支社担当の横尾英博氏、モビリティエレクトロニクス事業グループ ソフトウェア統括部長 西村忠治氏、モビリティエレクトロニクス事業グループ エレクトロニクス事業部 SoC開発部長 杉本英樹氏、研究開発センター 先端技術研究所 AI研究部長 栗本直規氏、フードバリューチェーン事業推進部 経営企画室担当部長 清水修氏が出席して、新オフィス設立の狙いなどについて話した。

最初に登壇したのは横尾氏によると、今回新設した東京オフィスは、人や情報の集積地になり、産学官、顧客、そして自動車業界だけでなく新しいパートナーとも連携強化を進めていき、社会課題解決や既存の事業の発展拡大、さらには最先端の研究開発を行なっていくことが東京エリアの使命と説明。

なお、デンソーは1949年の創業当初から東京エリアに進出していて、1989年には最初の東京支社を開設している。そして2016年以降は、時代の流れに合わせて機能や人材を拡大し、現在の東京エリアの社員数は2015年の約800人から2倍以上に増えた約1700人となっているとの事だ。

そうした人員はこれまで6つの拠点(グループ社を入れると13拠点)に分散していたが、今回の東京オフィスが開設したことで2拠点(グループ会社5拠点)に集約したという。

続いて横尾氏は、東京オフィスのコンセプトを解説。1つ目は社内外でのコラボレーションを生み出そうということ。東京オフィスはアクセスがよく、JRの新橋駅、地下鉄の虎ノ門ヒルズや内幸町からいずれも10分以内の距離である。さらに業界団体である一般社団法人自動車工業会や霞が関の官庁街からも近いため、社内外問わずに多くの人が集まり、繋がれる点が強みとなる。そこで東京オフィスには共創スペースや協業のためのプロジェクトルームも用意しているとのこと。

2つ目は基盤の共通化。これまでは拠点が分散していたので非効率だった点もあり、それに情報セキュリティに関しても課題があったがオフィスを集約することで基盤の強化や効率化を行なえるよう進めていくとのことだった。

そして3つ目が地域への貢献。新橋、虎ノ門エリアはパリのシャンゼリゼ通りを目指すというコンセプトでエリアマネジメントされているので、デンソーも新橋・虎ノ門エリアのコミュニティ活動に参加することで地域社会から信頼、共感される地域の一員になることを目指すとしている。

SDV化を目指す中でソフトウェアの実装力、人財力、展開力の強化

続いてモビリティエレクトロニクス事業グループ ソフトウェア統括部長 西村忠治氏によると、現在の自動車業界は大きな変革期を迎えていて、クルマの制御においてはSDV(ソフトウェア・ディファインド・ビークル)という方向での開発が進んでいるが、そのために必要とされるのがデンソーが開発する統合ECUという車載のハイパフォーマンスコンピュータであるとのこと。

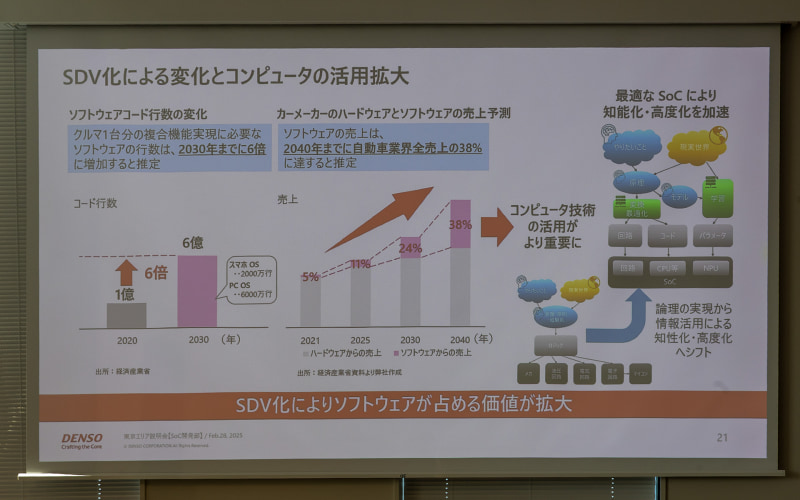

それに対して統合ECUの世界市場は2035年までにおよそ11倍に拡大。さらにクルマ1台分の複合機能を実現するには現在でも約1億行もあるプログラムコードが2030年までは6倍の6億行になると推定されているという。

このようにSDV化を目指すことでソフトウェアの価値が拡大していくことから、デンソーでは実装力、人財力、展開力と言った3つの力を強化していくと説明した。

SDV化とともに重要となるSoCの開発

モビリティエレクトロニクス事業グループ エレクトロニクス事業部 SoC開発部長の杉本英樹氏は、東京エリアにおけるSoC開発の概要についての説明を実施。

杉本氏によるとクルマにソフトウェアが使われたのはけっこう古く、1980年代あたりからだが、その時代のものは8ビットのマイコンが使われていて使い方もメカの働きを置き換えるとか電気的に動かしていたものを電子制御に置き換えるなどというものだったという。

それが近年では従来のメカの置き換えではなくてAIなどインテリジェンスな領域で行なうようになっている。しかし、その一方で従来型の原理原則に則った処理がなくなるわけではないので、他の分野で言われるソフトウェアの世界とは事情が違うとのこと。

そこで重要になるのがSoC(System on chip/集積回路)の開発。クルマの場合は汎用のSoCでは対応できない部分があるので、そこがデンソーがSoC開発を行なう背景になっているという。

東京オフィス開設後は東京と愛知県の技術研究所の両方でAI研究を進める

研究開発センター 先端技術研究所 AI研究部長 栗本直規氏は、自身がまとめている先端技術研究所では、自動運転のAIアルゴリズムの開発。そして人間が話すような曖昧な言葉や解釈がコンピュータで解釈できる自然言語処理。さらに事業やもの作りを続けてきたときに積み重なってくる事柄の最適化に取り組む量子・最適化。長年に渡り生産現場を見てきたデンソーとして、そこを起点とし社会に貢献するロボティクスの進化に取り組むといったことを行なうAI研究の部署である。

こういったあらゆるソフトウェアの開発は、取り組むための場所を選ばずボーダレスに仕事ができるため、東京を拠点にしても十分に機能するという。そのため東京オフィス開設後は東京と愛知県の技術研究所の両方で研究を進めているとのこと。

そしてその方向性は自動運転についてのもので、現在はドライバーが目で見て考えて判断してクルマを動かすという認知、判断、制御を行なっているが、そういったところで培ってきた技術をもの作り製造業の現場の課題に対してカスタマイズさせながらAIコンピュータの処理モデルを進化させていくことを行なっている。さらに出来上がった製品の物流についても最適化のアルゴリズムを使って効率化していくとのことだった。

食に関する課題を変化させるには東京に本拠地を

最後に登壇したのはフードバリューチェーン事業推進部 経営企画室担当部長 清水修氏だ。清水氏は冒頭「デンソーなのにフードバリューチェーンの話と言うところに違和感を感じていますよね」と切り出した。

今の社会で大きな問題になっているのが農業に携わる人が減っていることだ。そしてそれに伴う食糧供給の不安定といった状況も起きている。このような問題に対してデンソーでは面白い考えを持っていた。それが農場を工場と見る視点だ。

農場は農作物を作るところだが、それはつまり「ものを作っている」ことなので、デンソーはこれまで培ってきた工業の技術で農業に貢献していくことに取り組んでいたのだ。加えて物流や消費の面でもトヨタの生産方式で考え方や技術の活用により合理化や産地の明確化などでも新たな流れを生み出していた。

そうした事業を行なうためには東京オフィスが最適だという。理由は日本全国に向けての圧倒的な交通利便性があることがひとつ。そして世の中のニーズを知るにも日本の人口の約1/3が集まる関東エリアであり、さらにそのうちの10%が東京に住む。そんなエリアで食に関する課題を変化させていくにはやはり東京に本拠地があったほうがいいということだった。

この事業は始まったばかりだが生産に関しては北海道の伊達市で国の援助を受けながら、新規の就農者を早期に育成するセンターを設立している。また、福島県では工場的な運営による周年栽培を成功させていて、旬という常識にとらわれることなく全ての時期に作れるようなものを実際に作っているという。

なお、東京エリアでは食流通先に関してはクルマ作りで使っていたSystemを変化させて組み込んでいき合理化を図るシステム作りを農林水産省と進めているとのことだ。以上がデンソーが開いた東京オフィス説明会の主な内容となる。