ニュース

小野測器、人とくるまのテクノロジー展2025横浜で“機械の声を聞く”ポータブル振動計「VW-3100」世界初公開

2025年5月23日 10:04

- 2025年5月21日~23日 開催

- 入場無料(登録制)

神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で、自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」が5月21日~23日の会期で行なわれている。入場料は無料(登録制)。

展示ホール・184にある小野測器ブースでは、「モビリティ社会を支える計測ソリューション」をブーステーマに設定。次世代モビリティに貢献する最新の計測機器の展示、紹介を行なっているほか、会場で新製品のポータブル振動計「VW-3100」を世界初公開した。

ポータブル振動計「VW-3100」(世界初公開)

8月の発売を予定するVW-3100は、「加速度」「速度」「変位」という3種類の振動値を同時に計測、表示できる振動計。稼働中の産業機器などに取り付け、機器の回転軸などから発生する振動を計測して数値化。経年劣化などによる不調を振動計測で診断する。価格は50万円~。

各種業界の製造現場にある回転機器の設備診断に加え、自動車や家電製品向けのモーターやコンプレッサーなどを生産する現場の検査ラインにおける良否判定での利用をターゲットとしている。

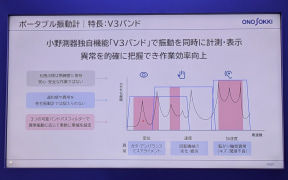

VW-3100では3つの「可変バンドパスフィルター」を使い、異なる周波数帯域の振動を同時に計測できる独自機能「V3バンド」を採用。各バンドで物理量のうち加速度、速度、変位のいずれかを選択して、実効値やピーク値などの演算も同時に行なえる。従来の振動計では物理量ごとに使用できる周波数帯域が固定されていたが、V3バンドの搭載によって異常振動に応じた柔軟な帯域設定が可能になり、異音の抽出や聴音、定量的な検出・評価がより正確になる。

また、可変バンドパスフィルターを利用して、センサーで取得した振動信号を音に変換する聴音機能も搭載。V3バンドで周波数範囲を任意に変更して絞り込み、より明確に異音を聞き分けることが可能になる。

計測・点検しながらすぐに収録(ORF/WAV)を行なう収録・聴き比べ機能のオプション「VW-0320」にも対応。計測したデータをO-Solutionなどの後解析ツールを使って詳細解析や聴音を行ない、精密診断することも可能。また、収録した3つのデータと現場で計測した振動音を聴き比べることで、異常の有無が判断しやすくなっている。

このほかにも、VW-3100で計測したデータの管理を支援するPC用振動診断アシストツール「VW-0350」「VW-0360」を用意。計測条件や設備情報をあらかじめ設定して本体に送信することで、現場で機械ごとに条件を設定する手間を省き、効率的な点検を実現。また、本体で取得したデータをPCに取り込み、「傾向管理グラフ」として表示したり、振動音の再生も実施。これにより、数台の機械から設備診断にデータを取り組み、定期的な傾向管理を通じて的確にメンテナンス判断する体制構築をアシストする。

開幕初日の5月21日にはブース内でプレゼンテーションを実施。説明員は振動計の利用目的について、人間が体調不良のときに病院に足を運び、医師が聴診器で心拍や呼吸音などを聞く診察ことと同じようなものと表現。

生産現場では近年でも作業員が聴診棒を使って異音などを聞き取るシーンも多いが、不具合の検出には長年の経験が必要とされ、作業員によって判断が異なる場面も出てくるなど、メンテナンス作業が属人的になる傾向があり、この課題の対策として振動計が利用されているという。

VW-3100は「機械の声を聞く」をキャッチフレーズに開発され、設備の保守・点検や製品検査の現場で求められる「聴く」「振動を計測する」「判断する」という一連の作業をオールインワンで実現。異常を聞き分けて抽出し、数値化する製品となっている。機械の声を聞くことで現場の技術伝承という課題を解決に導くツールであり、設備の長期使用を実現して、社会の安全・安心に貢献したいと語られた。

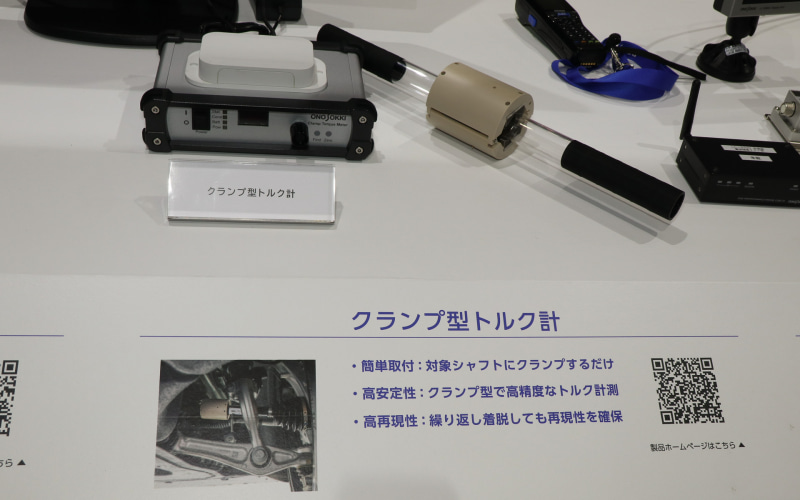

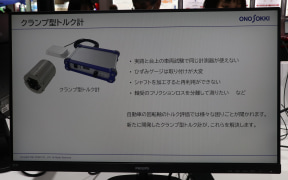

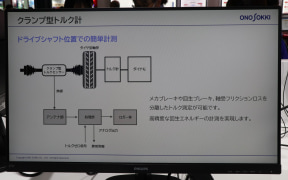

クランプ型トルク計(新製品)

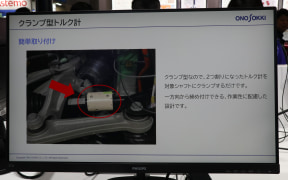

4月に発表されたばかりの新製品である「クランプ型トルク計」も製品展示。2分割された円筒形のセンサーと無線接続で送信されるデータを受信・処理する本体で構成されるクランプ型トルク計は、対象となる車両のドライブシャフトにセンサーを挟み込んで固定するだけの簡単な取り付けを実現。

これまでのドライブシャフト位置で計測するトルク計は、シャフトに加工が必要だったり、検出器の脱着によるデータの再現性がないことも一般的だったが、クランプ型トルク計は付け外しが容易な構造を備えつつ、繰り返し取り付けても高精度で再現性のよいデータ計測が可能となっている。また、付け外しが容易ということで異なる試験車両を同じセンサーで評価しやすく、試験車両を比較、評価する場合にセンサーによる誤差要因を排除できることもメリットとなっている。

また、回生ブレーキの制御設計や設計検証が必要となるBEV(バッテリ電気自動車)やHEV(ハイブリッドカー)などの電動車では、ディスクブレーキやドラムブレーキといったメカブレーキの影響がないドライブシャフト位置のトルクを計測することで、エネルギーマネジメントの設計・評価が可能になる。

なお、現時点では発売から間もなく、注文数も少ないため受注生産となっているが、これから発注が増えていけば正規のラインアップ商品にしていきたいとのこと。

GPS速度計の「LC-8300A」は、GPS/GLONASSからの衛星信号に加えてIMU(慣性計測ユニット)を利用して補正を行ない、街路樹や高層ビルなどの影響で電波障害が起きやすい市街地でも、試験環境に左右されることなく安定した速度計測を実現。GPSアンテナや独自のIMU補正アルゴリズムをさらに進化させて計測の安定性を高めている。

試験の計測データを本体の内蔵ストレージやUSBメモリーにCSV形式で保存し、試験後にPCにデータを移行して閲覧、グラフ化などを行なえる「本体試験モード」も備える。

「LA-7000」シリーズは4.3インチの大型カラータッチパネル液晶を採用して分かりやすい操作性を実現し、直感的な操作で計測を行なえる騒音計。騒音レベルの測定や演算を行なうこと以外にも、ヘッドホンを接続してマイクが拾っている音を聞きながら計測する「リスニング機能」も搭載。これによって気になる音の発生場所を正確に特定したり、確実に録音できているか確認しながら計測できる。

このほか、防風スクリーンを使用して測定する場合に装着の影響を補正する「防風スクリーン補正機能」、液晶画面の表示内容を保存して画像として出力できる「キャプチャー機能」、音響校正に使用する推奨校正器の情報を登録したり、校正モードの完了時に校正データを内蔵メモリーに自動保存する「校正履歴機能」なども備えている。

プライベートイベント「小野測器テクニカルレビュー 2025」

また、同会期中に小野測器はパシフィコ横浜と隣接するヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルでプライベートイベント「小野測器テクニカルレビュー 2025」を開催しており、こちらで展示されていた自動車関連技術についても取材できたので、合わせてご紹介する。

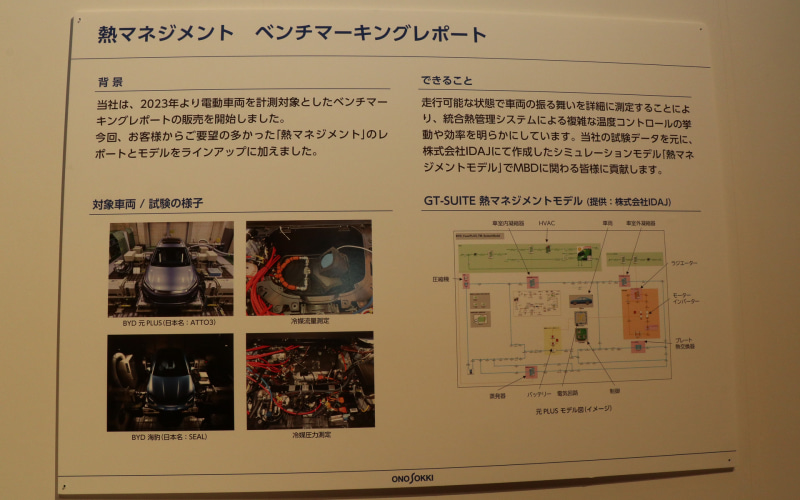

2023年から電動車を中心にスタートした「ベンチマーキングレポート」では、新たなレポートメニューとして「熱マネジメント」「ロードノイズTPA」を新設。BYD「海豹(日本名:シール)06 DM-i」とシャオミ「SU7 Max」を対象として解析を行ない、海豹06 DM-iの熱マネジメントとSU7 MaxのロードノイズTPAはすでに販売を開始。海豹06 DM-iのロードノイズTPAは今夏、SU7 Maxの熱マネジメントは2026年に発売を予定して解析作業を進めている。

一時期グローバルで大きなトレンドとなっていたBEVは、販売台数の鈍化などの影響で昨今は人気に陰りも見られるが、自動車メーカーの多くは長期的な視点で見ればBEVが販売の主流になっていくという将来予想をキープしており、存在感を増している中国メーカーのBEVにどのような技術が使われているのか、とくにバッテリの熱マネジメントをどのように行なっているのか知りたいという強い要望が寄せられているという。

会場では解析作業を進めているSU7 MaxのリザーバータンクとLLCの流れを制御するバルブ切り替えユニットなどを展示。SU7 Maxでは水冷式の熱マネジメントを採用しており、1つのリザーバータンクからバッテリ、駆動用モーター、ラジエター、PDU(配電ユニット)、ヒーターなどにLLCを送っている。まだ解析途中で断言はできないものの、バッテリやモーターなどから回収した熱をヒーターに送り、キャビンの暖房に活用している可能性もあるという。

なお、展示しているリザーバータンクとバルブ切り替えユニットは車両から取り外したものではなく、解析に向けた事前作業でLLCの流れや各部の役割などを調べるため、補修用パーツとして流通しているものを手に入れて使っている。解析で具体化する数値は温度と圧力、流量の3点。温度と圧力から単位質量あたりの重量を求め、質量と流量を掛け合わせるとユニットにおける熱交換量が算出でき、熱交換量から熱交換の効率も判明するという。

一方、すでに解析を終えたBYDの海豹06 DM-iでは熱マネジメントに冷媒式を採用。9つの電磁弁を備える「ノナバルブ」とコンプレッサーで冷媒のモード切り替えを行なう。しかし、先行して熱マネジメント解析を行なった同じBYDの「元PLUS(日本名:ATTO 3)」でも冷媒式を採用しつつ、冷却の回路が異なっており、モーターの冷却は海豹06 DM-iは油冷、元PLUSは水冷で行なっているなど、開発時期が近いはずの2台でも設計に改良を加えており、熱マネジメントに対する熱意に驚かされたという。

LLCを使う水冷式は重量が重くなるデメリットがある一方、LLCは冷媒より熱を奪う比熱が高く、バッテリが高熱になるような状況では水冷式にアドバンテージがあるという。この点について担当者は、BYD車が搭載する自社製のブレードバッテリがリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており、熱安定性に優れる特性を持つことから、それほどシビアに熱マネジメントを行なわなくても問題がないとBYDが自信を持っているのではないかと分析した。

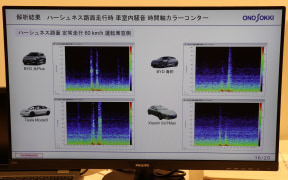

ロードノイズTPA(伝達経路解析)ではエンジンがないBEVの快適性を大きく左右するロードノイズが、タイヤからどのように車体に伝わっていき、最終的にドライバーの耳に届いていくかを解析。

まずは静止状態の車両の足まわりに「ハンマリング加振」を行なってマウント特性を調査。続いて運転席のヘッドレスト付近に設置したスピーカーから音を出す「音響加振」を実施。測定点として定められたフロントマウントの5か所、リアマウント4か所に設置するセンサーで振動を測定。相反定理で各測定点に対する伝達関数を導き出すことができる。

伝達関数の確認後に実走行を行ない、車速や路面状況などによってどのような振動が発生するか解析できる。振動についてはX軸、Y軸、Z軸で発生場所も特定可能で、さらに振動自体の大きさが問題なのか、振動している部位にかかっている力の大きさが問題なのか、振動が伝わる特性が問題なのかといった原因の切り分けもでき、どのような対策が有効になるかも突き止められるという。

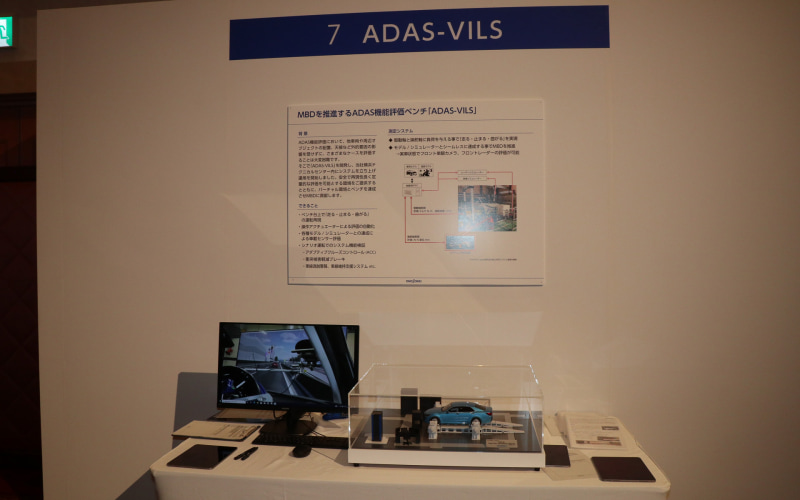

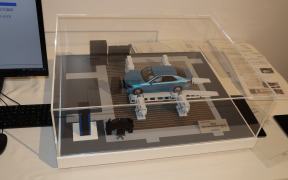

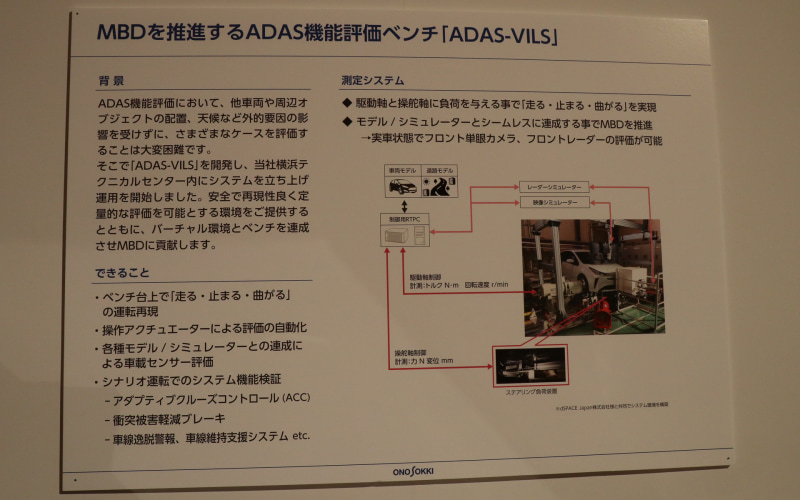

神奈川県横浜市にある「横浜テクニカルセンター」内に設置された「AD/ADAS開発向けVILベンチ」は、台上試験装置に車両を設置したまま自動運転やADAS(先進運転支援システム)の評価を行なう仕組み。

実際には固定された状態のテスト車両が公道などを走っているようシステムを欺くため、カメラ前方には実際の環境を模した映像を映し出す「映像シミュレーター」、レーダーセンサーの前には車両が放出したレーダー波を吸収し、想定シナリオに応じた反射波を車両に放出する「レーダーシミュレーター」をそれぞれ設置。天井にもGNSSから送られてくる衛星信号を想定シナリオに合わせて偽装する「GNSSシミュレーター」が用意されている。

ステアリング操作の部分だけはそのままだと問題が起きてしまうので、ステアリングラックのリンクを外し、ADASが先行車を回避するようなステアリング操作を行なった場合でも適切に転舵軸制御する「ステアリング負荷装置」が取り付けられる。さらにペダル操作用の「スロットルコントローラー」も搭載され、無人状態でも定量的な評価試験を長時間にわたって安全に実施可能。シナリオ運転でのシステム機能検証では、「ACC」「衝突被害軽減ブレーキ」「車線逸脱警報」「車線維持支援システム」などでの利用を想定している。