ニュース

奥川浩彦の「撮ってみましたF1日本グランプリ 2025」(前編)

2025年5月20日 13:47

- 2025年4月4日~6日 開催

Car Watch創刊の2008年から掲載している「撮ってみましたF1日本グランプリ」は今回で16回目。ほぼ毎回同じ書き出しだが、過去記事を読んでいる人はご存じのとおり、この記事はさして役に立たない話が多い筆者の私的な撮影記。個人のブログといった感じなのでご了承いただきたい。それでも、サーキットへのアクセス、レース撮影など、何か1つくらいお役に立つ情報があれば幸いだ。

出発地点が岐阜の山奥、白川町(←白川郷ではない)に

読者にはまったく関係ない話で申し訳ないが、今年の最大の変更点は筆者の出発地点が神奈川県川崎市から岐阜県加茂郡白川町に変わったこと。2013年から12年間住んだ川崎のオフィス兼住居を昨年末に岐阜の山奥に移した。移住に興味のある人はINTERNET Watchの「岐阜の山奥に移住しました」をご覧いただきたい。

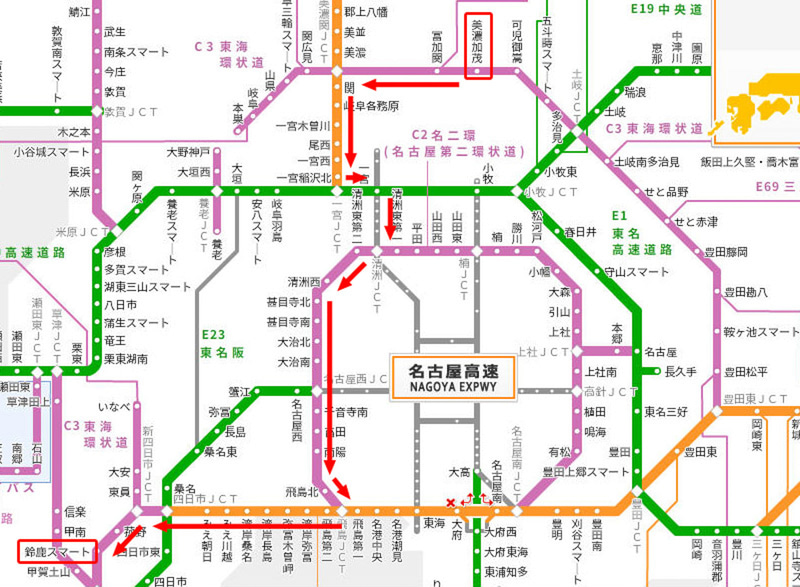

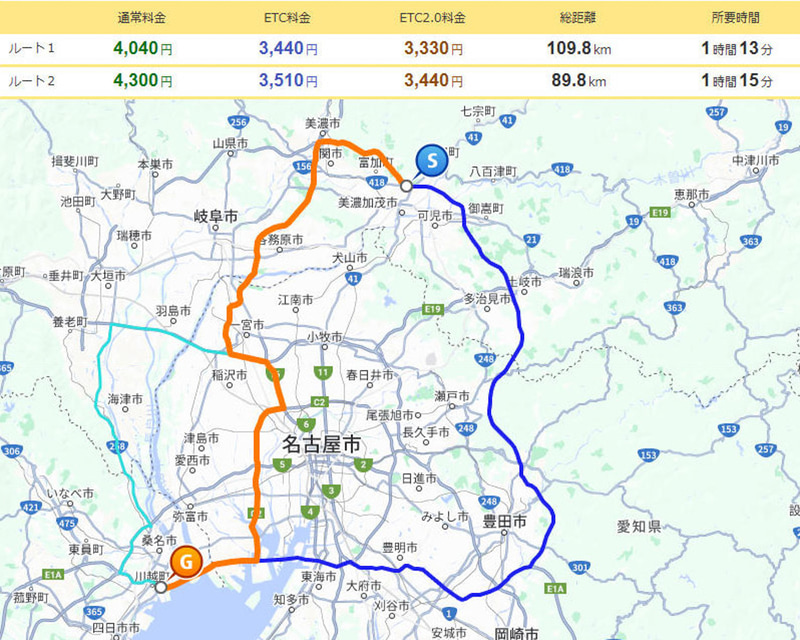

木曜日の目的はカメラ機材の搬入と、ピットウォークやグランドスタンド裏の様子をチラ見すること。新たなオフィス兼住居となる岐阜県 白川町を朝6時40分に出発。30分ほどで東海環状道の美濃加茂インターチェンジ(以下 IC)へ。料金所を通過するとスマホのGoogleマップは右 岐阜方面、カーナビは左 豊田方面を案内した。

カーナビが案内した豊田方面は、東海環状道をグルっと右回りで豊田東ジャンクション(以下 JCT)から新東名に合流して伊勢湾岸道を通過する、筆者としては走り慣れたルート。Googleマップが案内した岐阜方面は、東海環状道→東海北陸道→名神高速→名古屋高速→名二環と小刻みに各高速をつなぐルートで最近使用したことがない。先々のことを考慮して、今回は走行経験の少ない右 岐阜方面を選択した。

事前に分かっていた工事情報で、東名阪の名古屋西IC→弥富ICは、今年1月から再来年の春まで車線規制で、ほぼ毎日渋滞しているので避けたい。来年のF1も工事は継続中なので記憶の隅に残していただきたい。

東名阪の渋滞を避け、飛島JCTで伊勢湾岸道に合流。ETCの履歴を見ると美濃加茂ICが7時12分、飛島で伊勢湾岸道に合流したのが8時10分、この間の所要時間は約1時間だった。

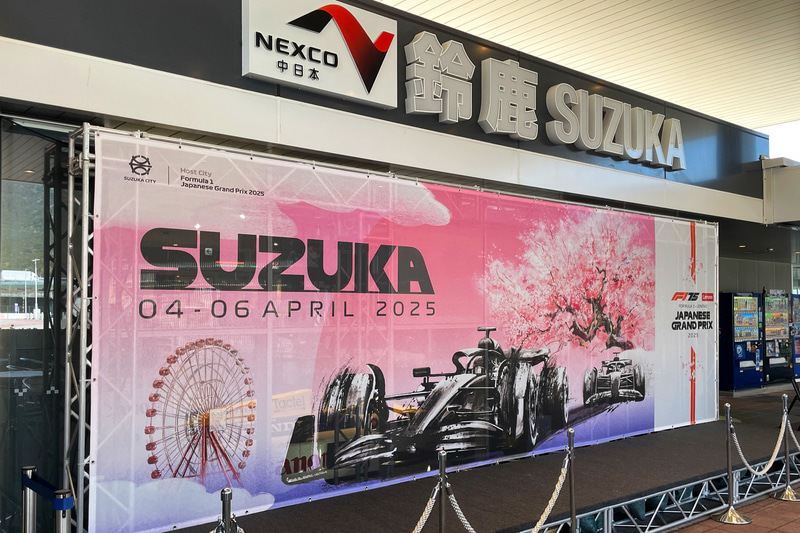

木曜からF1ファンは鈴鹿へ

鈴鹿サーキットへ向かう前日。F1日本グランプリのチケットを販売するMobility Stationでチケットの販売状況を確認すると、残っていたのは「西エリア券」「金曜日券」「R車いす」だけで、ほぼ完売状態だった。サーキット周辺の道路もサーキット内もかなり混雑が予想された。

走り慣れた伊勢湾岸道に入ると、「四日市-鈴鹿 渋滞1km」の表示。東名阪 鈴鹿IC出口が渋滞していた。みえ川越IC→国道23号は木曜日、金曜日の平日は通勤時間とF1観戦者が重なり渋滞するので、新名神の鈴鹿PAスマートICを目指した。

鈴鹿PAスマートICと併設の鈴鹿パーキングエリアはモータースポーツ関連の展示が行われている。チラ見してからサーキットに向かった。

鈴鹿PAスマートICからサーキットへ向かうルートで、国道1号から左折して鈴鹿川を渡る橋は「定五郎橋」。東名阪 鈴鹿ICから鈴鹿川を渡る橋は「汲川原橋」。どちらも橋を渡った先が混雑していたので、その間にある庄野橋という小さな橋を利用して市街地へ。空いている道を選んでサーキット道路の大池三丁目の交差点まで渋滞なしだったが、ここでジ・エンド、渋滞に並ぶこととなった。

今年のメディア受付は青少年センターという行ったことのない場所。サーキット前交差点の手前550mの路地の奥にあり、案内をもらった際に「渋滞の避けようがないなぁ」と思った。案の定、サーキット道路の北側(イオン、本田技研方面)から2kmほど渋滞に付き合うこととなった。

ドラレコとGoogleマップで確認すると、鈴鹿PAスマートICの出口から渋滞に並ぶまでは16.4kmで29分、渋滞に並んだ2kmは18分、そこそこヘビーな渋滞だった。

取材パス、駐車券を受け取り、また少し渋滞に並んで、デグナーカーブの先にある南コース(カートコース)が関係者駐車場。車から機材を降ろしシャトルバスでパドックへ。メディアセンターで手続きをして、機材をロッカーに仕舞ったり、関係者に挨拶したり、雑談したり、掲示板に貼られたタイムテーブルや撮影禁止エリアをスマホで撮影し、明日からの本番の準備を終えピットロードへ。木曜日、平日の午前中だがピットウォークは凄い人。毎年のことだが、F1ファンの熱気が感じられる瞬間だ。

ピットロードを抜けてグランドスタンド裏へ。以前、木曜日はダンボールを開梱して搬入中のショップもあったが、ここ最近は木曜日にはすべてのお店が準備万端。入場する人の列ができているショップもあるほどだ。金曜日になると入店が困難なショップもあるので、狙ったグッズがある人は木曜日から参戦することをお勧めしたい。

海外のレースではイベントも行われている“レゴ”のストア。子どもの頃からレゴでF1に興味を持ってくれたら嬉しい。組み立て体験コーナーもあり、家族連れが楽しんでいた。

F1マシンの展示コーナーに行くと小さなものが置かれていた。近付くと「Paddockに出張中」と書かれ、ミニカーが展示してあった……ウケる。グランドスタンドの背面には、例年どおり各ドライバーの顔写真の幕が並べられていたが、2枚だけ抜けていた。前週に角田選手とローソン選手がチームを交代したので間に合わなかったようだ。はたして、いつこの2枚が貼られるのか。

フォトグラファーエリアの下見

午後はコースサイドを歩いてフォトグラファーエリアの下見。F1開催時は国内レースと撮影できる場所が異なるのと、高い看板で踏み台などがないと撮れないことがあるので、東コースのイン側から下見を開始。S字1つ目、カメラマンエリアの土手の桜は今年も満開。ここ数年、撮影禁止となっていた2コーナーイン側も高い看板がなく撮影可能。

S字トンネルをくぐってアウト側へ。逆バンクの外側は国内レースではガードレールと金網の間で撮影可だが、今年もF1は撮影禁止。カメラホールからの撮影となる。3つあるカメラホールの高さが異なり、1つ目は普通に立って撮影可、2つ目は踏み台が欲しいのと、国際TV映像のカメラがホールの9割を塞いでいる。3つ目は脚立が必要な高さ。

絵的には2つ目か3つ目のホールが望ましい。国際映像のTVカメラマンが準備をしていたので、わずかな隙間を指でさして「Sunday, can I take photo ,here?」と聞いたら通じたようで、親指を立てて了承してくれたので、決勝は踏み台を持って撮影に臨もう。

逆バンクの先のトンネルを抜けて、シケイン方向へ。逆バンク立ち上がりと最終コーナーを結ぶショートカットの内側では看板制作作業。aramcoや裏返しのLenovoの文字、大量のペンキ缶。どうやって看板を塗るのか見たいと思ったがスルーすることにした。

逆バンクからデグナーに向かうショートカット付近に、F1開催時はガードレールが設置される。ショートカットを塞ぐような形で設置され、E席スタンドをバックに撮ることができる。昨年から設置されたのか、筆者が昨年気付いたのか不明だが嬉しい撮影ポイントだ。

シケインも最終コーナー側にガードレールが延長される。これはかなり前から。シケインを抜け、最終コーナーへ加速するマシンをQ2席をバックに撮ることができる。

名古屋までの帰路は1時間チョット

下見を終え南コースに駐めた車に乗り名古屋の自宅へ。車に乗ってGoogleマップで名古屋までのルートを確認。平日の夕方、四日市市内が混み始めていた。鈴鹿インターも渋滞、さてどうする。突然、伊勢湾岸道などなかった1990年代に鈴鹿インターの渋滞を回避するルートを通っていたことを思い出し、試してみることにした。

ドラレコの映像で確認すると、16時9分に南コースから一般道へ出て、スプーンの外側を回って鈴鹿インターへ。やや混雑はしていたが2車線が1車線になる辺りまでは順調に流れ、16時29分に渋滞が始まるインター手前2kmの交差点を右折。昔々通った道はこの辺りかなぁと適当に左折。カーナビもGoogleマップも繰り返し右折だ左折だと言うが無視。途中で「鈴鹿インター ←左折」の看板が登場。“オッこの道で正解”と思いつつ進むと、30年前に目印にしていた「火の見やぐら」を発見。昔のままなのか、建て替えたのかは不明だが、逆光でよく見えなかった(今、ストリートビューで確認すると、火の見やぐらではなく携帯の基地局っぽい 笑)。

東名阪の下を通るトンネルをくぐり左折、鈴鹿インターの丁字路の交差点の北側の路地から戻り16時35分にETCゲートを通過した。その後は東名阪、伊勢湾岸道、名古屋高速と渋滞なし、17時15分に呼続ランプで高速を降りた。1時間6分、そこそこ順調に戻ることができた。夜は高校のF1同級生飲み会。昨年は取材と渋滞で大幅に遅れたが、今年は数分遅れで参加できた。

金曜日、うっかり渋滞に

金曜日はフリー走行。FP1の開始時間は11時半だが、フォトグラファーをコースサイドに運んでくれるメディアシャトルバスの時間は10時35分。ゆとりを持って9時半にはパドックに到着したい。

南コースとパドック間のシャトルバスが渋滞に遭遇する可能性が高いので南コース到着目標は9時。金曜日は通勤時間帯の渋滞もあるので名古屋~鈴鹿サーキットは1時間半を想定。さらにお仕事なので、事故渋滞などがあっても遅れないように1時間のゆとりを加え、6時半に名鉄 堀田駅で毎年同行しているKさんをピックアップして鈴鹿に向かった。名古屋高速、伊勢湾岸道は渋滞なし。

金曜日も国道23号は通勤時間で渋滞、東名阪の鈴鹿ICは出口渋滞。と言うことで新名神の鈴鹿PAスマートICを利用して鈴鹿サーキット方面へ。雑談をしながら何も考えずに進むと国道1号(国道25号重複区間)石薬師町の信号手前700mで渋滞。Googleマップは赤くなっていて、事前に確認すれば西側、定五郎橋に直進する道に回避できたが、700mならそれほど時間はかからないと思い、実際に渋滞通過に何分かかるか試してみることにした。

思ったよりヘビーな渋滞。右折して国道1号を少し進むと定五郎橋の北側、上野町の交差点までもプチ渋滞。ここまでの渋滞をドラレコで確認してみた。国道1号に出る石薬師町の交差点の手前700mの渋滞は、並んでから右折するまで16分。通常であれば1~2分で通過できる距離なので14~15分のロス。鈴鹿PAスマートICの出口から上野町の交差点を通過する時間は34分。渋滞のなかった前日の映像をみるとICから交差点は15分。700mの渋滞14分+1号線のプチ渋滞5分=19分の遅れとなった。来年以降は注意したい。

前日と同じ小さめの橋を渡り、鈴鹿サーキット前交差点の渋滞を避けるためスプーンの外側を回って南コースの駐車場へ。ゲートを入ったところでKさんを降ろし、南コースの手前の西ストレートゲート付近のトイレに寄って、自分が購入したチケットの入場手続きをしようと思ったがチケット受付がない。“どうゆうこと?”。

今年は南コースは関係者駐車場、西パドックはサポートレース関係の駐車場。車で入ってくるのは関係者だけなので、チケット受付はゲート付近の1箇所となっていた。と言うことで、この日は筆者の電子チケットは受け付けができず、金曜日入場者の6万人分の1人に入ることができなかった……残念。

西ストレートゲートには「西コースシャトル」の乗り場が設置されていた。これを利用すると西コースとグランドスタンド裏(GPスクエア)をバスで移動できる。モビリティリゾート もてぎや富士スピードウェイは場内を周回するバスがあるが、鈴鹿サーキットは公道に出ないと運行ができないので、移動時間の読みが難しいが、ヘアピン、スプーンとグランドスタンド裏を楽に移動できるのでよい試みだと思う。

南コースの車を駐め、パドックへ移動するシャトルバスを待っているときに、高速道路の渋滞情報を見ると伊勢湾岸道 飛島JCT付近で事故があり車線規制。かなりの渋滞となっていた。何時に事故が発生したか不明だが、早く出発して正解だった。

シャトルバスに乗ってパドックに到着した時間は9時チョット前。メディアシャトルバスの1時間40分前、渋滞はあったが無事に着くことができた。

ヘアピンのイン側は見たことのない景色

フリープラクティス1回目(FP1)は、超々久しぶりにヘアピンのイン側で撮影を開始することにした。ここで撮影するのは(たぶん)2019年以来6年ぶりだ。メディアシャトルでヘアピンのイン側に行くと、風景が一変、過去十数年で見たことのない景色となっていた。

F1開催時はコースサイド(非観客エリア)の多くの場所で草刈りが実施されるが、ヘアピンのイン側からスプーン方面の200R、西ストレート、立体交差で囲まれたエリアは、その地形が初めて分かるほど驚きの光景となっていた。普段このエリアは胸高の雑草が生い茂っていて、立ち入ることは不可能だと思っていた。

セッション開始まで50分ほどあるので、散策してみた。スプーン方向へ進み、ヘアピンから立ち上がるマシンを正面から撮れそうな場所を確認し、新たな撮影ポイントに加えることにした。

その先へ進むと二輪シケインの反対側のポストにたどり着いた。ポストにいたマーシャルの人に「こんにちは~」と挨拶すると「どっから来た?」と驚かれた。

草原を下って立体交差方向も確認。立体交差とヘアピンのイン側は行き来できるが、筆者のフォトグラファーエリア通りたくないルートのベスト3に入っている。ガードレールの根本部分から足元は傾斜地で、片手でガードレールをつかみながら滑落しないように移動していた。崖下で蛇の目撃情報もありヘアピンのイン側に行かない理由となっていた。

そのルートが劇的に改善。盛り土をして“通路”ができていた。これは8耐やSUPER GTでプロフォトグラファーの人に恩恵がありそうだ。

FP1は6ヶ所で撮影

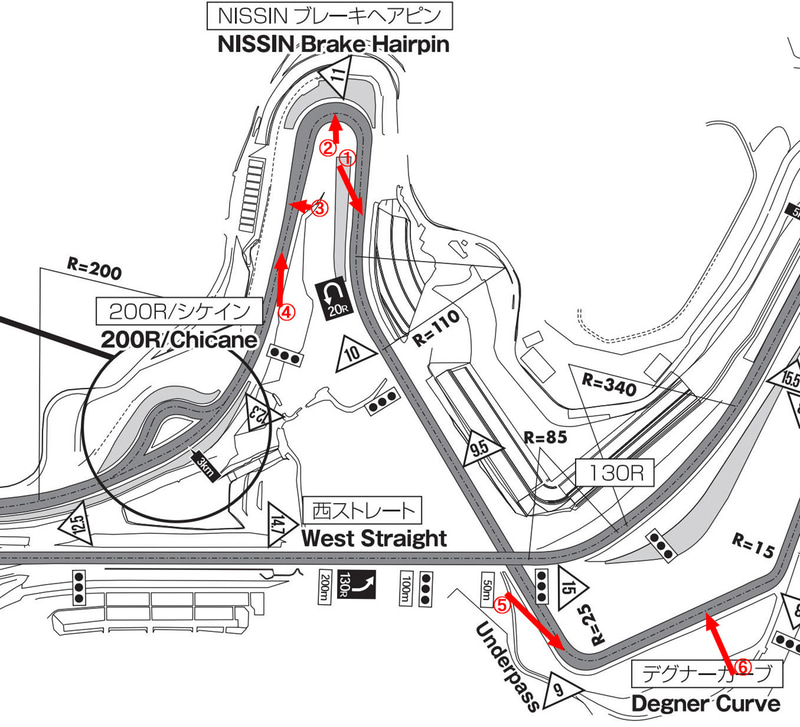

FP1の撮影は「①ヘアピン進入」「②クリッピングポイント」「③I席スタンド前」「④スプーン方向立ち上がり正面」立体交差を抜けて「⑤デグナー2つ目」「⑥デグナー1つ目と2つ目の中間」を撮影予定。

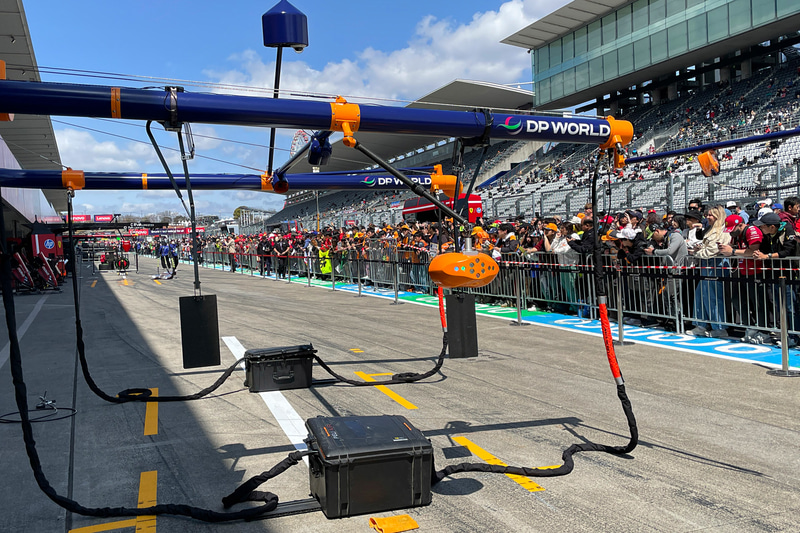

クリッピングポイントの撮影はオフィシャルTVクルーのクレーンカメラと干渉しそうなので、セッション開始前にガードレールの先端付近で5本の指を広げ「Can I take photo ,here ,5 minutes?」と言ったら(たぶん)通じたようで了承してもらった。

ここからはフォトギャラリーに掲載した写真を、各撮影ポイントで撮った順に説明しよう。セッション開始。最初はヘアピンに進入してくるマシンを焦点距離200mm、シャッター速度1/125秒で流し撮り。過去にこの場所の撮影は苦戦した記憶があったが、撮った絵を確認すると予想外に撮れている印象。シャッター速度を1/100秒に落とし撮影を続けた。

クレーンカメラのスタッフに手で“5分間”と合図して、ヘアピンのクリッピングポイント付近を広角で撮影。このとき、クレーンカメラにトラブルが発生したようで、別のスタッフが先端のカメラ部分のコネクタを抜いたり挿したりしていたので、TV映像の撮影は行われていなかった。撮った写真のExifデータを見ると、実際の撮影は3分間で終了していた。

I席常設スタンドが背景に入る位置に移動。広角レンズはそのまま、最初はシャッター速度を1/60秒、その後シャッター速度を1/30秒にして撮影した。ちなみに、筆者は望遠レンズの撮影はもちろん、こうした広角&スローシャッターの撮影でも一脚を使用している。な~んとなく、手持ち撮影よりは成功率が高い気がしている。

草刈りをしていただいたお陰で今まで撮ったことのないヘアピン立ち上がりを撮影。実際に撮影を始めると、前車をオーバーテイクするなどでラインを左側に変更したときだけ正面から撮影できたが、大半のマシンはヘアピン立ち上がりの縁石にそってスプーン方向に加速するので斜め位置からの撮影しかできず、期待外れの撮影ポイントとなった。

立体交差をくぐってデグナー2つ目を立ち上がるマシンを撮影。セッション時間は残り数分。デグナーの外側を急ぎ足で移動し、チェッカーが振られた後にデグナー1つ目~2つ目の短いストレートを流し撮りしたところでセッション終了となった。

セッション終了のチェッカーが振られるのは12時半だが、その前にコントロールラインを通過したマシンは1周回って1分半ほど後にチェッカーを受ける。さらに1周してスタート練習をして、もう1周してピットに戻る。実際にデグナーの短いストレートで撮った写真のデータを見ると、最初が12時30分15秒、最後が12時35分21秒となっていた。

走行が終わって5~10分するとメディアシャトルが来る。バスはコースの各所でカメラマンをピックアップしてピットの最終コーナー側まで運んでくれる。ピットレーンの2/3くらいを歩いてパドックに出てメディアセンターに戻ると13時チョット前。午後のFP2の開始時刻は15時だが、メディアシャトルの出発時間は13時45分。戻って昼食を済ますと、すぐにバスに乗ってコースに向かわなければならない。

今回の日本グランプリの最大の注目は角田選手のレッドブルへの移籍。FP1に限っての話題は平川亮選手がアルピーヌで走行すること。編集担当から「すぐに平川選手と角田選手の写真が欲しい」と連絡が来た。FP1で撮ったすべての写真(後から確認すると1900枚)を見る時間はない。コースの進行方向左側で撮ったので左向きと正面の2種類。正面はヘアピンの立ち上がり、左向きはデグナーの短いストレートに絞って平川選手と角田選手の写真を探し、4枚レタッチして13時40分に送信し、大急ぎで1コーナー手前にあるメディアシャトルの乗り場に向かいギリギリで乗ることができた。

赤旗・赤旗・赤旗・赤旗

息を切らせてバスに乗り込み130Rへ。セッション開始まで1時間チョットあるので、歩き回って撮影ポイントを確認。風が強く、晴れているがメッチャ寒い。

セッション開始。最初は130Rを焦点距離24mm、シャッター速度を1/40秒で流し撮り。この手の撮影は一脚を使用すると成功率が向上する、と筆者は思っている(信じている)。

望遠レンズは一脚・三脚用の座がレンズに付いているが、短いレンズは座がないので、カメラボディの下面の三脚ネジ穴に一脚を装着する。この状態でカメラをスイングすると扇状に動いてしまうので、一脚の軸を回すイメージでカメラを振りたい。と言うことで自分がカメラの後ろで回り込むイメージで撮影している。

開始数分でドゥーハン選手が1コーナー先で大クラッシュ。長~い赤旗中断となり、凍えるような寒さに耐えた。残り30分でセッション再開。デグナー2つ目を見下ろす位置で撮影も再開。開始3分でアロンソ選手が目の前でコースアウト、2回目の赤旗中断となった。ほぼ同じ撮影ポイントで向きをシケイン方向に反転してピットへ戻るマシンを撮影。10分弱の中段となった。

残り19分で再開。デグナー2つ目で撮影も再開。5分ほどで3回目の赤旗。あわてて立体交差を見下ろせるポイントに移動。過去に上手く撮れたことはないが、立体交差下と立体交差上(130R手前)の上下にマシンがクロスする絵を狙う。マシンが同じタイミングで通過するかは運しだい。数年越し(たぶん)3回目のチャレンジで下にマクラーレン、上にアストンマーチンが写る写真を撮ることができた。

3回目の赤旗中断の理由はデグナー手前でまさかの芝生炎上。130R立ち上がりなどの撮影は諦め、土手を下ってデグナー1つ目と2つ目の短いストレート(イン側)に移動。残り7分で再開。撮影時間の残りはチェッカーが出て、スタート練習、インラップまで考慮するとプラス5分で計12分。2ヶ所、頑張れば3ヶ所で撮影できそう。

焦点距離24mm、シャッター速度1/30秒で短いストレート区間を流し撮り。デグナー2つ目のイン側に移動し撮影を開始すると4回目の赤旗。撮影可能なのはピットロード入口を通過したマシンのみ。10台が通過してセッション終了。期待したスタート練習、インラップは撮れず、4回の赤旗で実走行時間は半分以下、消火不良ではなく、消化不良のセッションとなった。

帰路は前日より渋滞し10分プラス

10分ほど待ってメディアシャトルに乗りパドックへ。撤収作業をして、15分待ちで南コースの駐車場に行くシャトルバスに乗車。南コースを出て、18時18分頃に同乗するKさんをゲート付近でピックアップ。帰路は前日と同じスプーン外側を回って東名阪の鈴鹿ICへ。サーキット西側、本田技研の工場西側、鈴鹿川手前まで断続的に渋滞。鈴鹿IC手前も1車線になる少し前から渋滞。前日と同じく右折して回避ルートへ。18時50分に鈴鹿ICのETCゲートを通過した。ゲートからここまで前日は26分、この日は32分となった。

東名阪も伊勢湾岸道も渋滞。渋滞の短い伊勢湾岸道を選択し、名古屋高速の呼続ランプを19時34分に降りた。伊勢湾岸道の速度低下の渋滞で前日よりプラス4分。鈴鹿サーキット~名古屋まで、前日より10分長く1時間16分となった。

前編はここまで。予選、決勝の行なわれた土曜日、日曜日の様子は後編でお届けしたい。