ニュース

デンソー、生成AIや音声認識を活用するドライブエージェント「クルマのジュリー」人とくるまのテクノロジー展2025横浜で初公開

2025年5月22日 10:42

- 2025年5月21日~23日 開催

- 入場無料(登録制)

神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で、自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」が5月21日~23日の会期で行なわれている。入場料は無料(登録制)。

展示ホール・436にあるデンソーブースでは、「環境・安心の軸で社会課題を解決する」という目標実現に向けて取り組んでいる「モビリティの進化」「新価値創造」「基盤技術の強化」という3つの領域に関連する各種技術と製品を紹介している。

「モビリティの進化」

カーボンニュートラルと安全・安心な移動を実現する「モビリティの進化」に向けた取り組みでは、車両を電動化する「eAxle内蔵インバーター」、短時間で乗員に暖かさを感じてもらえる「車載用輻射ヒーター」、幼児の置き去りを検知して車両オーナーなどに知らせる「乗員モニターソリューション」、J-QuAD DYNAMICSとNTTデータ オートモビリジェンス研究所が共同開発している「次世代AIモデル開発環境」の4技術を紹介。

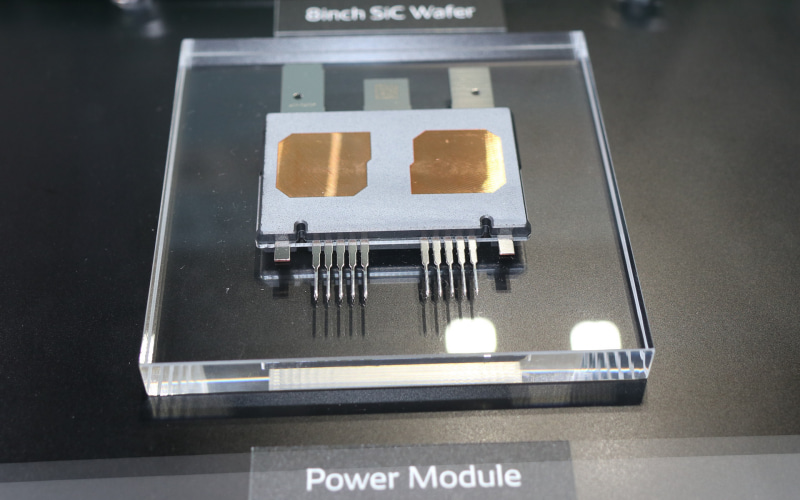

「eAxle内蔵インバーター」では、インバーターとトランスアクスルのケースを一体化して体格低減を図り、パワーモジュール(素子)の性能向上で電力損失を削減。車室空間を拡大し、航続距離の向上させている。また、コア部品を標準化しつつ、パワーモジュールの段数やパワー半導体のサイズなどをカスタム可能として、専用投資を極限まで減らしながら出力要求や航続距離の向上に対応。これにより、納入先の要求仕様に合わせた柔軟な開発が短期で低コストに実現できるという。

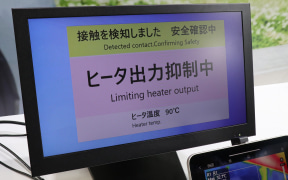

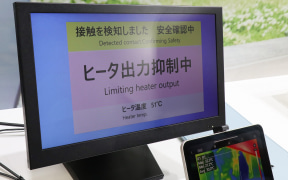

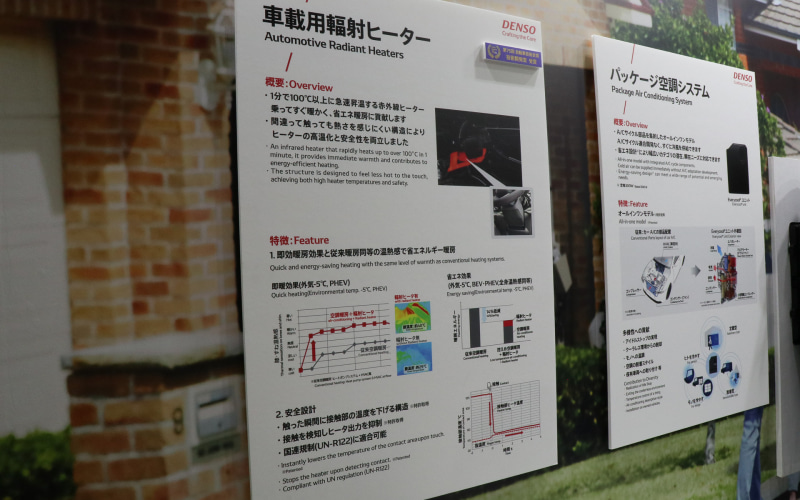

急速昇温が可能な赤外線ヒーターを利用する「車載用輻射ヒーター」は、従来の暖房器具と比べて乗員が速やかに暖かさを感じるようにして省エネ暖房を実現。表面温度は100℃以上にまで達するが、ヒーター表面をメッシュ状にすることで乗員の手や足が密着しない構造を採用するほか、発熱するヒーターをライン状に往復するスタイルで並べ、触っている部分に熱が集まらないよう工夫している。

また、スマートフォンなどのディスプレイにも使われている静電容量方式のセンサーで人体の接触を検知して、接触している部分の温度を瞬間的に下げることに加え、3秒以上継続して人体が接触していると検知した場合は温度を100℃前後から40℃前後まで急速に低下。低温火傷もしにくい状態にして接触安全性を確保する。

すでにトヨタ自動車の「bZ4X」やレクサス「RX」「RZ」といった車種でメーカーオプションとして採用され、今後も採用車種が増えていく予定。設置場所としては展示品と同じ運転席前方のステアリングコラムとその周辺、助手席側のグローブボックスが対象となっているが、さらに後席乗員を暖めることができるよう、ドアトリムなどにも設定を拡大していきたいと考えているという。

幼児の車内置き去りによる事故を防ぐために開発された「乗員モニターソリューション」では、デジタルキーシステムで使われているUWB(超広帯域無線通信)電波を使って車内に残された幼児を検出。車両のオーナーや周囲の人に警報などを使って通知するシステムとなっている。

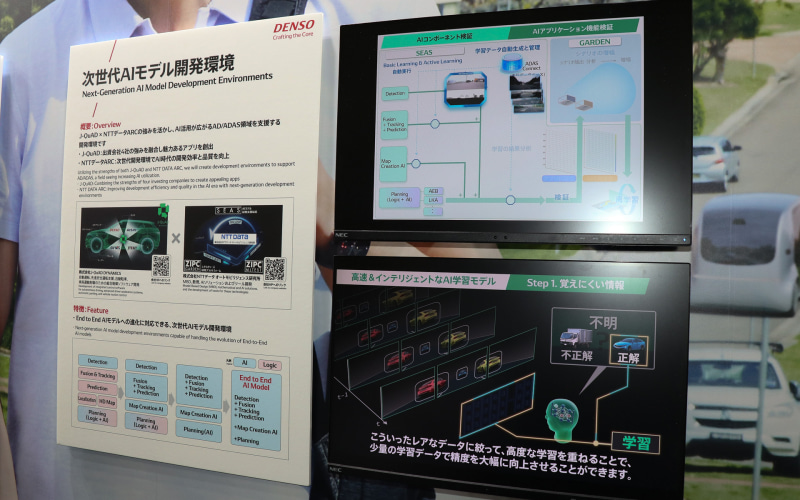

デンソーグループのJ-QuAD DYNAMICSとNTTデータ オートモビリジェンス研究所が共同開発している「次世代AIモデル開発環境」では、取り組みの事例としてAIを活用した自動運転の開発環境について紹介。AIが学習データを自動生成し、学習・結果分析のサイクルを回していくほか、新たなシナリオからも学習サイクルを進め、学習データ量を格段に増加させて開発スピードと品質の向上を実現する。

「新価値創造」

街や社会と一体になったモビリティを軸とする「新価値の創造」では、サーキュラーエコノミーやモビリティ技術を応用する取り組みなどについて紹介。

「Jullie(ジュリー)」は生成AIや音声認識・合成技術を活用し、人との会話に合わせた動作判断も可能なデンソーのロボット。主にデンソーの産業用人協働ロボット「COBOTTA」をフィジカルとして利用することが多いが、用途や状況に応じてほかのロボットを利用するケースもあるという。今回のブース展示ではドライブエージェントの「クルマのJullie」となり、パシフィコ横浜のある横浜・みなとみらい地区などをシミュレーターで仮想ドライブしつつ、クルマのJullieとの会話が楽しめるようになっていた。

デンソーは2024年4月から、企業15社と早稲田大学が協力する「使用済み自動車の自動精緻解体を起点とした水平サイクルを実現する動静脈一体プロセスの実証実験」に参加しており、この枠組み内でデンソーは「自動車部品解体システムの開発」を担当している。

デンソーブースの一角では、この取り組みを背景に生み出された動静脈融合バリューチェーン「BlueRebirthコンセプト」のイメージを知ってもらうために作成した大型のジオラマを展示。通常のリサイクルではバッテリやタイヤ、LLCなどの廃液といった基準で定められた部位を適正回収したあとは、プレス・せん断機で大まかに破砕処理されるクルマのボディなどを、デンソーが得意とするロボット技術をフル活用する「使用済み自動車の精緻解体ロボット技術」で部位ごとに細かく分別しながら解体していく。

自動車で使われている材料は同じ素材でも部位ごとの特性に合わせて配合が異なり、同じ素材だからと混ぜ合わせてしまうと品質を引き上げることが難しくなる。さらにリサイクル前と同じ製品の素材として再利用する取り組みも行なって、リサイクル素材の高品質化を追求。リサイクルで生み出された再生材の利用拡大を図り、新たな天然資源の投入量を削減してサーキュラーエコノミーへの転換を進めていく。

また、人とくるまのテクノロジー展開幕初日に合わせ、BlueRebirthを紹介する専用Webサイトもオープン。BlueRebirthの理念や取り組み内容の解説、自動車リサイクル現場の声などを掲載している。

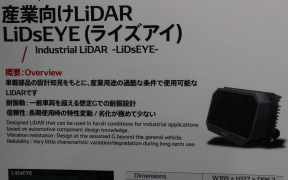

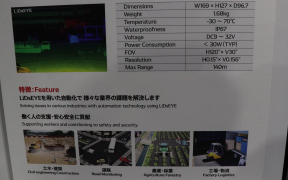

クルマのADAS(先進運転支援システム)で必要な周辺にある物体との距離を計測するLiDARの技術を、他ジャンルの産業向け製品として進化させた「LiDsEYE(ライズアイ)」も展示された。

建設機械や農業機械でも自動化の要望が高まっており、車載用途以外をターゲットにして開発されたLiDsEYEは、クローラーなどでの走行中に激しくなる上下動に耐える耐震設計が求められ、一方で移動するスピードが遅くなることで長距離までの計測は不要となり、その分を視野角の拡大に充てている。また、道路の交通状況監視などのインフラ利用に向け、24時間365日の連続稼働にも耐える長寿命化など、多くの部分に改良を施して、産業向けLiDARの第1弾としてようやくお披露目できるようになったという。

会場ではブースの高い位置にLiDsEYEを取り付け、ブース周辺にいる来場者の移動をリアルタイムで計測、可視化するデモも行なわれていた。

「基盤技術の強化」

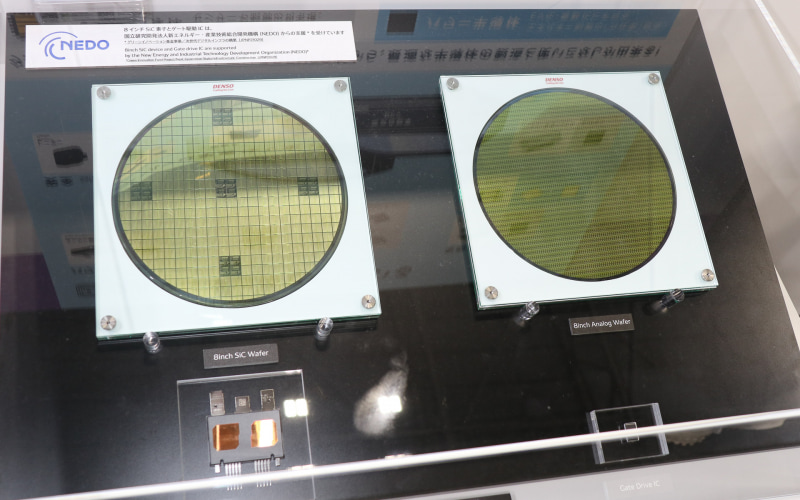

「モビリティの進化」と「新価値創造」に取り組む上で、技術展開のキーとなる「車載半導体」や「ソフトウェア領域」といった基盤技術の強化にも注力している。

とくに「車載半導体」については、デンソーでは半導体素子からモジュール、インバーターなどを一貫して開発。車載関連の知見と内製半導体の独自技術を最大限活用して、環境に優しく安全・安心なシステムを提供し、持続可能な社会に貢献する。ブースでは「インバーター向け内製SiCパワー半導体」とSiCパワー半導体の性能をしっかりと引き出す「ゲート駆動IC」を展示している。