試乗記

第3世代e-POWERは“発電特化型エンジン”搭載 「キャシュカイ」試作車で第2世代と比較

2025年5月21日 12:00

燃焼素質の改善を目指しSTARC燃焼、高圧縮比、ロングストロークなど採用

日産自動車の次期「エルグランド」(日本)や次期「ローグ」(北米)に搭載される予定の第3世代e-POWERを試すことになった。そもそもe-POWERはエンジンを発電機として使い、モーターでタイヤを回していこうというシステム。エンジンとタイヤが直結されることのない100%電動車で、だからこそハイブリッド車とは名乗らなかったのだろう。その起源となるのは2010年に登場した初代「リーフ」を改造した試作車だったというから、「電気自動車の新しい形」なんて言いたくなるのも理解できなくはない。

ただ、第2世代が使うエンジンは、e-POWER以外のいわゆるガソリン車にも搭載されていた。結果として発電機として必要な性能以上にスペックとしては奢りすぎな部分があり、そこが無駄を生み出していた。ガソリン車の場合、アイドリングする必要もあるし、発進加速、レスポンス、そして高出力運転まで幅広い領域が必要になる。対してe-POWERに搭載する発電機としてのみ考えたエンジンであれば、アイドリングは不要だし、発進加速時のレスポンスは落としてもモーターでカバーが可能。高出力運転だってモーターの力を加えればエンジンを無駄に回す必要だって減る。

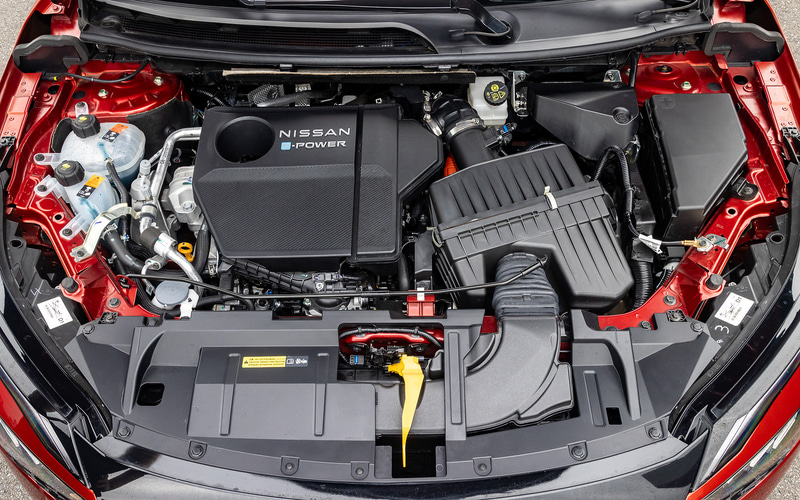

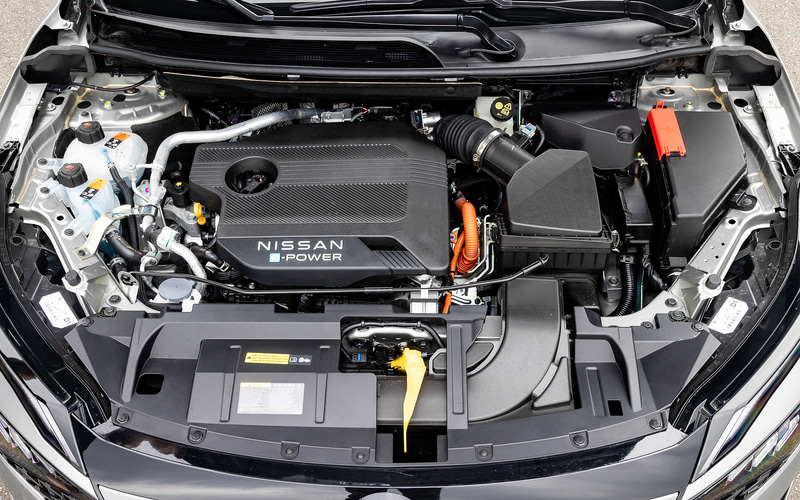

そんな考えをもとに開発されたのが第3世代e-POWERに搭載されることになる発電特化型エンジンである。燃焼素質の改善を目指しSTARC(Strong Tumble & Appropriately stretched Robust ignition Channel)燃焼、大量EGR(Exhaust Gas Recirculation)、高圧縮比、低フリクション、ロングストローク、大型ターボ、ミラーサイクルが設計アプローチとなっている。今回はあくまでも1.5リッターターボエンジンとしか公表されていないが、かつて採用していた世界初の可変圧縮ターボであるVC-TURBOはe-POWERにおいては廃止となることが明かされた。つまりは圧縮比固定の状態で使われることになる。これもまた発電のみを考えれば可変圧縮は必要ないという結論のようだ。

第3世代e-POWERのもう1つの特徴は5-in-1(ファイブインワン)システムとしたことだ。モーター、ジェネレーター、減速ギヤ(モーター)&増速ギヤ(発電)、インバーター、そしてエンジンをトータルマネージメントして制作することで、ユニット全体の剛性を60%ほど向上させることが可能になったとのこと。

結果として共振点周波数を高いところに移すことができた。第2世代のユニットは共振点が低く、車体の共振点も低いところにいることから、ユニットと車体の共振点の干渉回避が困難だった。それを打破できるところに価値があり、振動や静粛性の向上が見込めるようだ。

質感も燃費も向上

今回は第2世代e-POWERが搭載されている現行キャシュカイと、第3世代e-POWERを搭載したキャシュカイベースの試作車を比較試乗することが許された。試乗コースは巷で閉鎖になるのではないかと話題になっている追浜工場に併設されている、グランドライブというテストコースである。

第2世代e-POWERを体感した後に第3世代で走り出すと、エンジンの存在がより一層遠く感じるようになった。まさに黒子に徹しようという感覚で、電動車ならではのスムーズな加速を味わえる。試しに全開加速を試みるが、回転フィールは明らかに雑味がなくなりスムーズさが際立っていたところが印象的。音の面でも3気筒ならではのフィーリングが薄れていたことが印象的だ。説明によれば静粛性が5.6dBも低減したとあったが、それ以上に質感が向上しているように感じる。

そして振動面においてもたしかに滑らかさが増している。パワーステアリングのユニット自体に変更はないとのことだったが、すっきりとした操舵フィールが得られるようになっていた。フロントの軸重自体に変わりはほとんどなく、何が影響しているのか定かではないとテストドライバーも言っていたが、パワーユニットの改善がこんなところにも効いてくるとは思いもしなかった。

短い距離の試乗で、走行モードも正確性にはやや欠けるところはあるかもしれないが、燃費についても比較してみた。できるだけ同じように走りどれだけ変化するのか? 平均スピードはともに59km/h、走行距離はともに11.4kmという状況で、第2世代が13.4km/Lに対し、第3世代は16.9km/L(メーター表記は5.9L/100kmだったためコチラで計算しての数値)を記録した。事前の説明では高速燃費で15%、モード燃費平均で9%向上とあったため、今回の約26%アップの数値は良すぎるかもしれないが、いずれにしても以前よりもきちんと性能向上していることは間違いなさそうだ。

このようにあらゆる領域で良さが感じられた第3世代e-POWER。いち早く市場に投入されることを楽しみにしていたい。