試乗記

すべてが第5世代ハイブリッドになった25年モデルの新「カローラクロス」 静粛性と質感が大きく向上した2WDモデル

2025年7月2日 11:06

すべてが第5世代ハイブリッドになった25年モデルのトヨタ新「カローラクロス」

5月23日、トヨタのコンパクトSUV「カローラクロス」の25年モデルが発売された。カローラクロスは、日本では2021年9月にカローラシリーズ初のSUVとして登場。セダンやツーリング、スポーツに加わる新型車として投入された。

近年トヨタは「群戦略」を掲げており、従来は地域で異なる車名、マーケティングを行なっていたものをグローバルで統一。細かく作り分けられてはいるものの、誰もが分かりやすい形でクルマを訴求しようとしている。その代表車種がカローラとクラウンになる。

カローラシリーズの中でカローラクロスが受け持つのは、世界的に人気となっているSUV、しかもコンパクトSUVのクラスになる。トヨタとしては、さらにコンパクトなBセグメントには「ヤリスクロス」があり、本格的なSUVとしては新型車の登場が予告されている「RAV4」がある。カローラというトヨタを代表する車種、そしてコンパクトSUVというグローバルで需要の大きいセグメントに投入されたカローラクロスは、トヨタとしても気合いの入った車種になるということだ。

25年モデルとして日本市場に投入された改良型カローラクロスは、海外モデルではすでに取り入れられていた、新しいデザイン言語をまとって登場した。従来のカローラクロスがURBAN ACTIVEと位置付けられていたのに対し、25年モデルはURBAN PREMIUM。都会での上質感を目指したという。

フロントグリルがクラウンエステート同様のグラデーションを伴ったものとなり、ヘッドライト、リアテールランプを全車LED化したのに加え、フロントセンターにグラデーションで光るセンターランプを付加。いずれもLEDらしい色温度の高い発光を実現しており、21年モデル、23年改良モデルとはまったく異なるカローラクロスを外観から作り上げている。

グレード展開については、1.8リッターハイブリッド車がZ、G、Sの3グレードで2WDとE-Fourによる4WDを用意。さらに今回の25年モデルでは、2.0リッターハイブリッド4WD(E-Four)を搭載したスポーツモデル「GR SPORT」を新たにラインアップ。1.8リッターハイブリッドモデルは2WD/4WDともシステム出力140PS、2.0リッターハイブリッドモデルは4WDのみでシステム出力199PSという設定。実用性の1.8リッターモデル、スポーツハイブリッドを志向する2.0リッターモデルになるだろうか。今回は、カローラクロスの中心となる1.8リッターモデルの2WD、その中でも上級グレードであるZの試乗をお届けする。

効率を追い求めた第5世代ハイブリッド

25年モデルの新カローラクロスの特徴として挙げられるのは、すべてが第5世代ハイブリッドで登場したことになる。トヨタのハイブリッドシステムは1997年に初代「プリウス」用にTOYOTA Hybrid Systemとして登場。THSとして進化を続けてきた。

その最新世代が第5世代ハイブリッドシステム。すでに次期RAV4の発表会ではPHEVに第6世代ハイブリッドシステムが用いられることが明かされているが、量産車では新型「ノア」「ヴォクシー」から投入された第5世代ハイブリッドシステムが最新のものになる。

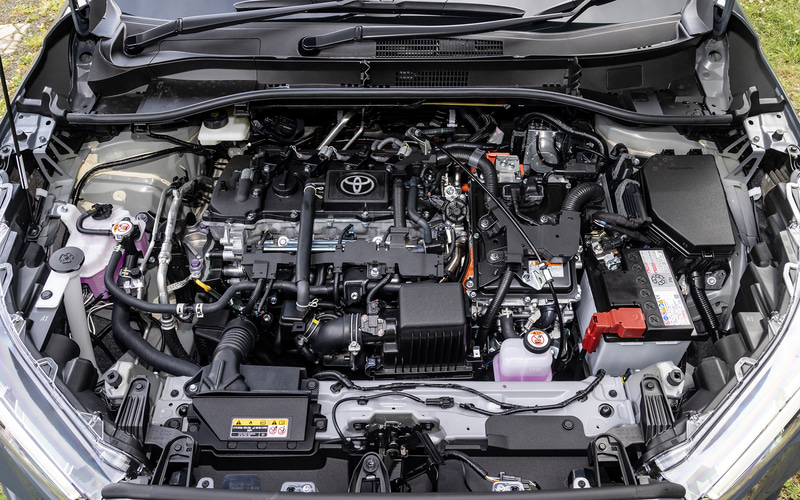

その特徴は、とにかく効率を突き詰めていること。1.8リッターに搭載される2ZR-FXE型エンジンは、現行のプリウスと同等の熱効率40%を実現し、MG1、MG2の2つのモーターで駆動、回生、発電を行なうトランスアクスルは、前世代よりもコンパクトに仕上げられており、機械的な効率に加え、スペース効率も追求している。

モーターへ電力を供給するPCU(Power Control Unit)では、パワー半導体にIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor、絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)とダイオードを一体化したRC-IGBT(Reverse Conductive-Insulated Gate Bipolar Transistor、逆導通IGBT)を採用。第4世代に比べ、電気損失を約16%改善するとともに、高周波音を可聴帯域以上に引き上げることで静粛性の向上を図っている。

モーターにおいても、2WDの場合フロントモーター(駆動・回生を担うMG2)を70kW(95PS)と大出力化し、エンジンとのハイブリッド駆動における出力の引き出しを増やしている。

その結果、燃費はWLTCで2WDは26.4km/L。最も良好な値は郊外モードの28.7km/Lで、高速道路モードは25.2km/Lと1割程度落ちる。高速道路を上げようと思えば、さらに電池を積めばよいのだが、すると今度は重くなって加減速の多いところで効率が悪化。カローラクロスとしては実用域で燃費の向上を狙ったのが分かる。

ちなみにトヨタはPHEVにおいては電池容量をkWhで記載しているが、ハイブリッドの場合はAhの容量のみで、カローラクロスの容量表記は4.08Ah。THS5の場合、第4世代リチウムイオンバッテリセル(Li4)を用いており、セル数が公表されていれば素直に計算できる(電圧は3.7Vのため)のだが、そこは公表されていない。

商品としてユーザーに購入されるものなので、そして特に秘密があるところでもないので素直に明らかにされているとうれしいところ。ハイブリッドの場合、いかに少ない電池容量で効率よく動かすかが各社の腕の見せ所でもあるので、そうした認識がきちんと広まり、総容量が分かりやすいkWh表記が普及することに期待したい。

トヨタは新型「ノア」「ヴォクシー」で登場した第5世代ハイブリッドからTHSの表記をやめている。新たに採り入れられたのがシリーズ・パラレルハイブリッドという工学的に正しい表記だが、せっかく多くのユーザーに浸透したTHSというブランドがなくなってしまったようでさみしく感じる部分でもある。他社は逆に、なんとかHEVというように独自のハイブリッド方式をブランド化しており、消費者に分かりやすく訴求している。

第5世代ハイブリッドも内部的にはTHS5と呼ばれていることから、素直にTHS5でよいのではないだろうか? 工学的な正しさも大切だと思うが、消費者はそのメーカーの哲学や思想が込められた商品を購入し、愛情を持って使っているのではないだろうか? トヨタのハイブリッドの改良の歴史が積み重なり、第5世代に達したTHS5。その文字には効率をなによりも追い求めてきたトヨタの歴史が込められている。以下、本記事では分かりやすさも考慮してTHS5と表記する。

静粛性を大幅に向上し、質感を向上させた内装と足まわり

25年モデルの新カローラクロスで特筆されるのが、静粛性の向上と質感の向上になる。これはカローラクロスが改良の過程で手を打ってきたもので、すでに23年モデルでフロアのボディ接着剤に高減衰タイプを用いてノイズなどを低減してきた。

25年モデルではさらにそれを推し進め、Aピラー内に吸音材を追加し、リア内装にウレタンブロックを追加、さらにルーフとボディ側のリインフォースとの接着材に高減衰タイプを使用。ルーフとボディ側のリインフォースの接着に高減衰タイプの使用は雨に効くとのことだが、試乗中に雨は降らなかったので確認はできていない。

一方、Aピラー内の吸音材やリア内装のウレタンブロックは、結構効いているのではないだろうか。記者は21年モデルは乗ったことがあるが、23年モデルは乗ったことがない。そのため4年分の進化を一気に体験したことになるが、第一印象は「あれ、カローラクロスってこんなに静かだっけ?」というものだった。

また、あまりに静かになっていたため空力的な付加物はないのか確認したところ、開発に携わったトヨタ自動車 TC統括部 製品企画 ZE カローラクロス企画担当 関修司主幹は、「サイドミラーを小型化しています。クラウン クロスオーバーやプリウスで使用しているもので、かなり空力を改善しているものです」と教えてくれた。このサイドミラーはカローラクロスでは25年モデルから採用されたものでミラーの上辺が外に向かって斜めに下がっている。空力に配慮し、小型化したことで空気抵抗を下げ(空気抵抗は空気抵抗係数×前面投影面積)、結果的にさまざまな音の発生も低下していると思われる。Aピラーの吸音材、そして空力配慮サイドミラーと、運転席に近い箇所で効果的な対策がされていた。

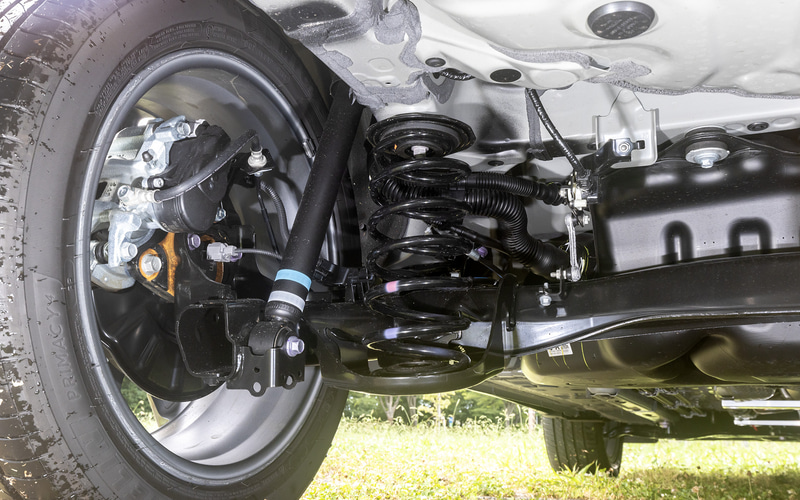

後述するが、サスペンションの取り付け剛性も平均して向上しており、タイヤはミシュランのプライマシー4という静粛性・快適性を追求したものが装着されている。URBAN ACTIVEからURBAN PREMIUMと位置付けただけあり、移動体験を高品質にしようとする意図が伝わってくる。

余談だが1.8リッターの2ZR-FXE型エンジンも、21年モデルではシンプルな外観だったが、23年に導入された第5世代ハイブリッドモデルのものからは外観が力強くなり、ボンネットフードを開けたときの満足度は明らかに増している。あまりに華美なものを求めるのはカローラというクルマのポリシーから外れると思うが、素直にいいものを買ったなと思えるものに仕上がっているように感じた。

また、トヨタのTHSでは気になりがちなエンジン音も小さくなっているようにも感じる。これはSUVというカローラクロスの構造からくるものかもしれないが、高効率な燃焼を行なうTNGAエンジン(Toyota New Global Architecture、つまり「もっといいクルマづくり」が反映されてからのエンジン。内部的にはGAエンジンとも呼ばれている)では、加速時など高周波の燃焼音が聞こえることも多かった。今回の25年モデルに搭載された2ZR-FXE型エンジンからは、そのような明確な音が聞こえることはなく気持ちよく加速できたのが印象的だった。本当に高効率なエンジンであれば、燃焼音や振動音はエネルギーロスでしかないので静かな方向に向かう。熱効率40%の2ZR-FXE型エンジンはその領域に達しつつあるのだろうか? 今回、120km/h区間での試乗ができず、主に町中と首都高速だけではあったが、静粛性の改善が光った試乗だった。

好ましい動きをする2WDのトーションビーム式コイルスプリングサスペンション

カローラクロスの走りで大きなポイントとなるのが、2WDと4WDでサスペンション形式が大きく違う点だろう。2WDのカローラクロスはフロントにマクファーソンストラット式コイルスプリングを、リアにトーションビーム式コイルスプリングを採用している。一方、4WDはすべてE-Fourでユニットタイプのダブルウィッシュボーン式を採用。21年モデルでも、走りは大きく異なっていた。

今回は2WDのみの試乗であったため比較しての試乗はお届けできないが、この2WDにおいて走りの質が向上しているのは分かりやすく実感できる。トーションビーム式のメリットとして挙げられるのは、シンプルな機構のため精度の高い動きを実現できること。

関主幹によると、トーションビーム式採用の狙いは「低速時のなめらかさ、大きな凹凸のない、中くらいの凹凸のときのフラット感は非常に優れている」と語る。一方、ダブルウィッシュボーン式は「大きな段差や高速時のいなし、大入力ですね。ここはやはりウィッシュボーンの方がよい」という。

今回のハイブリッド2WDの試乗では、前述のように高速道路の120km/h区間を走っておらず、都内の道と首都高速あたりを走行。言わばトーションビーム式の得意な場所を走ったことになるが、21年モデルよりも明らかな質の向上を感じることができた。

具体的にそれが分かるのが、とてもリアタイヤの位置が分かりやすいことだ。ステアリングを曲がりたい方向に入れると、リアタイヤにそれが伝わり、タイヤの横滑り角によってコーナリングフォースが立ち上がっていく。トーションビーム式であると特に力が素直に伝わり、SUVの車体をすっきりコーナリングさせてくれる。

23年モデルのカローラクロスにおいても、アクスルベアリングの高剛性化、低フリクション化を図り、サスペンションチューニングも調整。25年モデルでは、サスペンション締結剛性向上のために締結トルクをアップしてきた。

具体的には、サスペンションとボディの締結ボルトの管理方法を変更。管理方法に新たなものを導入することで締め付けトルクのばらつきを減らし、実質的に引き上げたという(偏差を減らして中央値を引き上げる)。フロントはロアアームNo.1とボディの部分で3%、リアは2WDでサスペンションとボディの取り付け点で4%、4WDでトレーリングアームとボディで11%、スタビライザーリンクで5%アップした。これにより、ボディとサスペンションの一体感は高まっており、それがコーナリングの際の質の高さにつながっているのかもしれない。とくに構造が単純なトーションビームは、クルマの挙動に素直に反映されているのだろう。

そしてとくに気持ちよいのが、ステアリングを回したときのすっきり感。中立付近では敏感には反応しないが、ステアリングを回したら回した分だけクルマが回頭していく。それが遅れもなく、また早すぎもせず気持ちよく回っていく。

カローラクロスのボディサイズは全長4455mm×全幅1825mm×全高1620mmと、全長も5mを超えないコンパクトSUVならではの大きさで、ホイールベースは2640mm。この2640mmはカローラセダンと同じで、このサイズのSUVをセダン感覚で操れる。

このステアリングのすっきり感について関主幹は、23年モデルで行なわれたアクスルベアリングの高剛性化を挙げる。この高剛性化は、2WDなのでフロントにあるアクスルベアリング(ボールベアリング)のベアリングケースを改良。より剛性のあるものとしている。これにより車軸がより正しくボディと固定され、力が素直に伝わっていく。この力が逃げない部分などが大切で、ステアリングの際のすっきり感につながっている部分になる。

25年モデルの新カローラクロスで目玉となっている機能は、4WDモデルに用意されたSNOW EXTRAモードが挙げられる。これは寒いときにより積極的にリアに駆動力を配分し、フロントタイヤの駆動力配分を減らすことで得たグリップをコーナリングパワーに配分しようというもの。4WDではリア駆動モーターが第5世代で高出力になっており、それをタイヤの摩擦円管理に利用したものになる。今回は2WDの試乗、さらに温度は気温30℃に迫ろうというときなので4WDであっても動作する条件になく、この辺りは冬に確認すべきところだろうか。

25年モデルの新カローラクロスで言えるのは、走りの質感を上げるために細かな変更を積み重ねてきていること。21年モデル→23年モデル→25年モデルと積み上げて質感を改善。トヨタらしいと思えるのはそれを締結ボルトの管理方法など、高価な部品を使うわけではなく、コストをかけずに知恵と工夫でやり遂げていることだ。そんな人々の努力が実感できるクルマになっている。

第5世代に進化した、トヨタのハイブリッドで走る楽しみ

25年モデルの新カローラクロスだが、内装についても質感を向上させている。今回試乗したZであれば12.3インチの大型デジタル液晶メーターが装備されており、これはクラウンクラスでも採用されているもの。トヨタの新世代E/Eプラットフォームはレクサス NXから始まっており、この際にAGL(Automotive Grade Linux)を採用。その表示方法としてデジタルメーターパネル採用を拡大してきた。12.3インチの大型デジタル液晶メーターは、THS5導入と同時に採用されており、23年モデルから選択することができた。

今回は、それらトヨタ最新の表示装置に加え、コンソールをアイランドタイプに変更したり、室内のイルミネーションを追加したり、シフトノブを質感高いものに変更したりなど、内装の品質を上げてきた。

さらに時代というべきか、センターコンソール前方のトレイにはスマートフォンが2台並べられるエリアを用意。Zでは助手席側のみとなるが、メーカーオプションでワイヤレス充電ができる「おくだけ充電」も選択可能となっている。ただこのおくだけ充電だが、5W以上での充電ができるようになっているものの、MPP(マグネティック・パワー・プロファイル)には非対応となっており、スマートフォンのケースによっては充電ができないとしている。便利な機能ではあるが、Qi2と名乗れない理由がそこにあり、使いこなしで乗り越える必要がある。

運転席のシートもZではとても高機能になっており、電動8wayパワーシートに電動ランバーサポート、さらに運転席・助手席シートヒーターや運転席・助手席シートベンチレーションまで装備されている。もちろんベーシックなグレードではベーシックなものとなるのだが、この辺りの機能は後付けでは難しく、最初から選べるのはうれしいところだ。

そしてそのような最新の環境の中で、トヨタのハイブリッド車を楽しむことができる。

THSはよくできたシステムで、エンジン、発電・エンジン起動用モーターのMG1、駆動・回生モーターのMG2という3つの動力構成から成り立っている。この3つの動力軸を合成・分配可能な遊星歯車(プラネタリギヤ)にそれぞれ接続し、エンジンはプラネタリキャリアに、MG1はサンギヤに、MG2はリングギヤにつながり、最終的にファイナルギヤ経由で駆動・回生を行なっている。

そのためドライバーは、アクセルペダルでこの動力をどう引き出すかが比較的容易に分かり、THSは乗りこなす楽しみを与えてくれる。

ゆっくりアクセルを踏めばMG2のみで走行が始まり、必要な領域ではエンジンも一緒に動いて必要なトルクをクルマに与えていく。カローラクロスではドライブモードセレクト機能があり、2WDではECO/NORMAL/POWERと、4WDではそれに加えてSNOW EXTRAが選択できる。

選択できるというものの、電子制御サスペンションなどは装着されていないため、選択して特性が変化するのはパワートレーン(と、ECOでエアコンが節約状態)の部分になる。そのため、カローラクロス2WDでは間違いなくNORMALがお勧めとなる。

このNORMALの標準状態であればTHSの動きが分かりやすく、慣れてくればアクセルペダルをどう動かせばよいのか人間が読めてくる。トヨタの場合、アクセルペダル開度は0~100の100段階(0は全閉)で送り込まれており、THSでは平地で通常走行時に2と3のみはコースティング状態に持っていける。

THSの特徴としてトランスアクスルにクラッチというシステムがなく常時接続状態。その常時接続で最も抵抗なく燃費よく走れるのがこの領域になる。最新のTHS5でもその制御は同様とのことで、アクセルをじわりと少しだけ入れれば2~3の領域に入る。0~1で回生、2~3でコースティング、それ以上は加速といった制御。カローラクロスはクルマの反応もよいので、こういった細かい運転もしやすいことを改めて感じた。

トヨタ自動車 TC統括部 製品企画 ZE カローラクロス開発責任者 高橋毅主査によると、ドライブモードセレクトを変えたときに変化するのは、このアクセルペダルとトルクの出方の関係で、最高出力(カローラクロスの2WD/4WDともシステム出力140PS、GR SPORTは2.0リッターハイブリッドで4WDのみとなりシステム出力199PS)は変化しないという。当然ながら、ECOはアクセルに対する反応が鈍い方向へ、POWERはアクセルに対する反応が俊敏な方向へと調整されている。そのため、NORMALで覚えたアクセルの踏み具合を再度学習する必要があり、そんなに器用ではない自分はNORMALさんと深くお付き合いするほうがクルマとなかよくなれるなと感じている。現状、THSではアクセル開度はデジタルで表示されず、パワー・回生メーターを見ながら推測するしかないので、クルマともっとなかよくなれる表示装置が出てこないものかと期待している。

THSのよさはシステムの効率にあり、最新のTHS5でもそれは変わらない。であるなら、ドライバーがシステムの効率をもっと引き出せるような工夫があってもよいのではないだろうか。

トヨタ自動車東日本の岩手工場で生産、全車ハイブリッドでCO2削減へ

25年モデルの特徴として挙げられるのは、生産がトヨタ自動車東日本(以下、TMEJ)の岩手工場に移管されたこと。カローラと言えば初代(KE10型)とともに誕生した高岡工場が代表的な生産工場になるが、カローラクロスは25年モデルからTMEJ岩手工場に生産が移管された。

TMEJはヤリスやアクア、ヤリスクロス、レクサス LBXの生産で知られているトヨタの生産会社で、2011年の東日本大震災後に設立。トヨタは東北復興のために設立したTMEJを中京、九州に次ぐ第3の生産拠点として位置付けており、主力工場として宮城大衡工場、岩手工場の2つがある。

TNGAのGA-Bプラットフォームの生産が多いイメージがあるが、関主幹は以前はGA-CプラットフォームのC-HRを生産しており、輸出も含めて1万台規模を収容できる工場として岩手工場を選択したとのこと。国内向けは月5000台を計画しており、年で6万台規模の生産をしていく。

TMEJが震災後に東北に設立されたインパクトは大きく、2023年に宮城県利府町でTOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジが開催された際に利府町長 熊谷大氏は、開会のあいさつのなかで感謝の気持ちを述べている。

「自分を見失いそうで、勇気や希望をどのようにどこで見出したらいいのか分からないとき、トヨタ自動車株式会社のみなさんは、復旧復興のその先を、工場、トヨタ自動車東日本を建設することで示してくれました。そこに言葉はありませんでした。荒野のような被災地に、お金や寄付や食べ物や服や下着や家電ではなくて、生産すること、真面目に仕事と向き合うこと、技術を学ぶこと、そして製品を作り、みんなが喜んでくれる『ものづくり』という日本の伝統で、その手を、支援の手を差し伸べてくださいました」(利府町長 熊谷大氏)。

初代カローラの開発責任者である長谷川龍雄氏(パブリカの開発者でもあり、トヨタ入社前は立川飛行機でキ94の設計者。層流翼の一種であるTH翼の発明者としても知られる)は、カローラを「地球人の幸福と福祉のため」と語っている。発売以来グローバルに受け入れられたカローラクロスが、東北復興のために設立されたTMEJで生産されることは、小さくない意味があるのではないだろうか。

もちろん、SUVという車種が受け入れられやすい東北、そして北海道という国内マーケットを見たときに、町の近くで生産されているクルマが視野に入ってくるのも間違いない。

さらに25年モデルの新カローラクロスでは冒頭に記したように、国内販売モデルはすべてが第5世代ハイブリッドとなった。これはトヨタが進めるCO2削減策の一環でもあり、日本においてはハイブリッドが支持されている背景もある。関主幹は23年モデルのガソリン:ハイブリッド販売比率は「カローラクロスについては85%がハイブリッド」といい、その高いハイブリッド人気がゆえに、全車ハイブリッドになった。これによるCO2削減効果は18%と見込んでおり、カローラクロスの販売台数を考えると少なくない数字になるだろう。

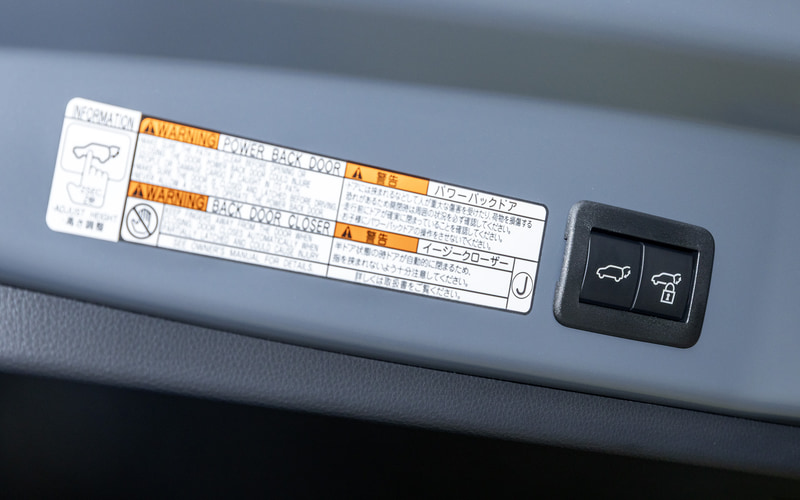

最後に25年モデルの新カローラクロスに日本初搭載された(ZとGR SPORTに標準装備)シグナルロードプロジェクション(SRP)だが、地下駐車場で試してみることができた。仕組みとしては、ターンランプやハザードランプに連動してシェブロン(矢羽根)形状を路面に照射して、見通しのわるい交差点において歩行者に気がついてもらおうというものになる。

確かに、このシェブロンなら気がつきやすいし、歩行者との出会い頭の事故が減るのは大歓迎。ただ、こういう技術は普及してこそなので、このカローラクロスがきっかけになって論議が進み、多くのクルマに当たり前に搭載される機能になってほしい。ただ、そうした際には、歩行者が気がついて立ち止まるだけの仕組みではなく、クルマと歩行者がどうコミュニケーションをしていくのがよいのかなど、相互コミュニケーションの観点も必要だろう。トヨタとしてはモビリティのテストコースであるウーブンシティも立ち上がるため、スマートポールを採り入れ、歩行者とクルマが通信するなど、歩行者視点からの進化にも期待したい。

細かな改良を積み重ねた25年モデルの新カローラクロス

25年モデルの新カローラクロスは、21年モデル、23年モデルと細かな改良を積み重ねてきたトヨタ流のクルマづくりが現われているクルマでもある。その上で、全車を第5世代ハイブリッドとし、CO2排出量低減というカーボンニュートラル社会へ向けての社会課題にも対応。

より高級感のある外観や内装を採り入れ、静粛性や剛性といった基本性能はブラッシュアップしてきた。

今回は試乗できていないが、第5世代ハイブリッドから始まったモーターの高出力化を利用してのSNOW EXTRAモード(4WD、GR SPORT)の採り入れや、システム出力199PSのGR SPORT追加など、新たな魅力も積み上げている。

とくにGR SPORTのシステム出力199PSには、「なぜ200PSから発想しないのか?」という疑問も湧くが、技術を丁寧に積み上げていくクルマ屋さんらしい好ましさがある。

今回は2WDのみ、それも都内と首都高くらいという試乗だったが、コンパクトSUVとしての使いやすさと、積み上げてきた静粛性と走りを感じることができた。モーターが高トルク化したTHS5ならではの走りの質感もあるので、サイズ感などを気にしつつ、実際に25年モデルの新カローラクロスを試乗してみていただきたい。その際のドライブモードは、個人的にNORMALがお勧めだ。