ニュース

三菱自動車の新型「アウトランダーPHEV」が、“バイクと同じような人馬一体感”を持つ理由を開発担当の上平真部長が紹介

2025年5月26日 11:08

- 2025年5月22日 実施

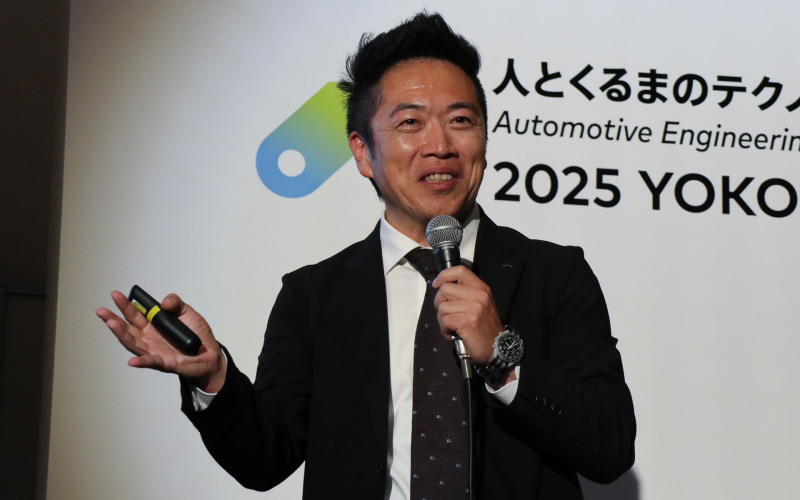

神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で、自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」が5月21日~23日に開催された。会期中はパシフィコ横浜の展示ホールなどで参加企業がさまざまな製品展示を行ない、それ以外にも自動車技術に関連する各種講演、ワークショップなどが実施された。

本稿では開催2日目の5月22日に実施された「新車開発講演:新型アウトランダーPHEVの開発ストーリー」の内容について紹介する。

ライフサイクル全体のCO2排出量はPHEVが最も少ない

講演を行なったのは、新型「アウトランダーPHEV」の開発でプロジェクトリーダーを務めた上平真氏。

上平氏は冒頭で、アウトランダーPHEVが2024年度のPHEV(プラグインハイブリッドカー)カテゴリーの国内販売でトップになったことをアピールしつつ「新型と言っても、皆さんも知ってのとおり、中身はそんなに変わってないじゃんと思われるところもあるかもしれません。そこで今日は私、皆さんが『もしかしたら将来お客さまになるかもしれない』というつもりで営業トークをさせていただこうと思います」と述べ、講演の方向性を示した。

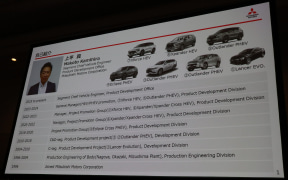

入社当初は開発部門ではなく生産技術を手がけており、ロボットを使って溶接・組み立てを行なう技術に取り組んでいたが、入社から7~8年というタイミングで唐突に「ランサーエボリューションX」の開発を担当するよう命じられ、そこからアウトランダーPHEVや「エクリプス クロスPHEV」「エクスパンダー」「エクスフォース」といったSUV系車種を手がけてきたという。

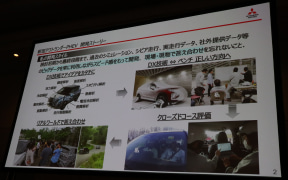

これまでの開発経験で培ってきたスタイルについても説明し、もともと三菱自動車では「現地現物」を非常に大切にしてきたが、近年では変化のスピードがどんどん速くなっていることに対応するためデジタル化に取り組むようになっている。しかし、デジタル開発を活用しながら、一方でテストコースなどで実際に走行したデータなども組み合わせて使い、例としてタイのテストコースでアセアン市場向けのモデルの走行テストを行ないながら、リアルタイムで走行している車両のデータが愛知県岡崎市にある技術センターに送られて、狙いどおりの性能が出ているか解析するといった手法も採っていると紹介。

新車開発のさまざまな部分にデジタル技術が反映されるようになっているが、一方でデジタル技術で出力される情報は「これは正しい」と無意識のうちに盲信しがちになってしまうので、先日ジョブマッチングでやってきた学生たちと会話した際にも「デジタルで構築したあと、最後に答え合わせするのが大事だよね」と伝え、デジタル空間で設計したパーツやアイデアを実際に形にして、それをクルマに組み込んでテストコースを走り、こうしたサイクルを回していくことが大切だと考えて新車開発に取り組んでいると語った。

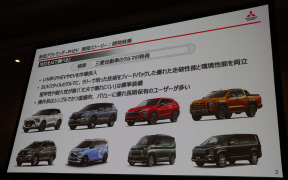

また、流行の「ChatGPT」を使って「三菱自動車のクルマの特徴」を検索したところ、「いち早くPHEVやEVを市場投入」「SUVスタイルのクルマに、ラリーで培った技術をフィードバックした優れた走破性能と環境性能を両立」「堅牢性や耐久性が高く『丈夫で壊れにくい』は標準装備」「操作系はシンプルでかつ直感的。バリューに優れ長期保有のユーザーが多い」といった回答が示されたと紹介。

さらに「造っているクルマを見ればそのメーカーのことが分かる」と語り、三菱自動車のラインアップの写真を見ながら「尖ってますよね、全然優しそうなクルマがない。実際に開発現場では私のような人間が開発をしているので、こういったクルマになってしまうんです」とコメント。三菱自動車ではキャラクターを強調したクルマ造りを進めていて、「環境×安全・安心・快適」という性能をしっかりと確保しつつ、「冒険心を呼び覚ます心豊かなモビリティライフ」というスローガンを掲げて「三菱自動車らしさ」を表現するクルマ造りを行なっていて、もちろん新型アウトランダーPHEVでも「三菱自動車らしさ」を表現しているという。

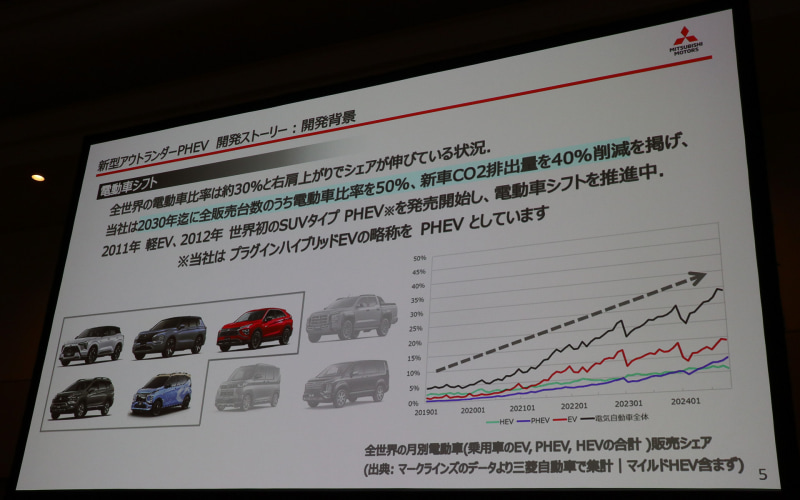

三菱自動車も積極的に取り組んでいる電動化シフトについては、最近になってBEV(バッテリ電気自動車)が苦戦を見せているものの、将来的にはBEVにたどり着いていくとの見解を示し、実際に2019年~2024年の5年間でHEV(ハイブリッドカー)なども含めた電動車全体のグローバルシェアが5%程度から30%前後まで拡大していることを紹介。三菱自動車でも2030年までに全販売台数のうち電動車比率を50%まで高め、新車でのCO2排出量を40%削減する目標を掲げて取り組みを進めている。

しかし、ユーザーやセールスマンと会話しているなかで「どうして三菱自動車は日本ではPHEVばかりでHEVを出さないんだ」「アセアン向けには出しているんだから日本で売れないわけがないでしょ」と言われるケースもあると紹介。これについて上平氏は「PHEVのことを理解しているようでいて、実は皆さんよく知らない」ことが背景にあると分析。三菱自動車としてPHEVを優先しているのは、CO2排出量の部分に理由があると語った。

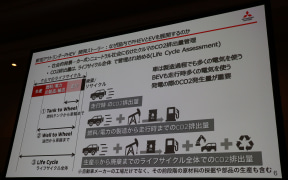

ICE(内燃機関車)やHEVは走行で燃料を使うとCO2を排出するが、クルマはそれ以外でも生産される段階からたくさんの電気を使い、この電気を発電するときにもCO2が発生している。そのため、クルマを生産するライフサイクルのスタート時点から、販売されて製品寿命を終えてリサイクルされるまでのトータルでどれだけのCO2が必要になるかを三菱自動車では考えていると説明。

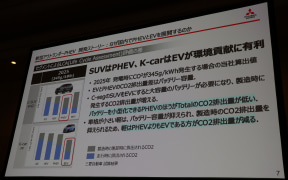

具体例として、アウトランダーPHEVが属するCセグメントSUV(4WD車)のCO2排出量では、2025年現在のデータでCO2排出量が345g/kWhで換算すると、ライフサイクル全体のCO2排出量はPHEVが最も少ないとする試算を紹介。走行中にCO2を排出しないBEVは、電気をCO2に換算した数値でも走行中のCO2排出量は最も低くなるものの、大きく重い車体を走らせるために大容量のバッテリが必要になり、この生産時に多くの電気が使われて、ライフサイクル全体で見たCO2排出量はICE、HEVと比較しても多くなってしまうという。

一方、車両重量が軽くなる軽自動車(FF車)では、一般的に走行距離も短めになる傾向もあって搭載するバッテリの容量が小さく抑えられることから、BEVのCO2排出量が最も少ないと試算され、電動車としてCセグメントSUVではPHEV、軽自動車ではBEVを選択していると説明した。

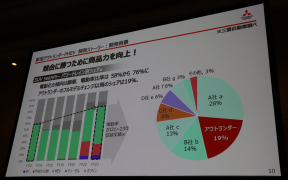

市場分析では、車両価格500万円以上のSUVでは8割近いモデルが電動化されたパワートレーンを採用しており、現行モデルである3代目アウトランダーPHEVはシェア19%を獲得しているが、会社としては頑張ってもっとシェア拡大を実現したいと考え、熾烈な競争で打ち勝つため商品力をさらに向上させるため上平氏に白羽の矢が立った。3代目アウトランダーPHEVがデビューした2021年当時は別モデルの開発を担当していたが、それ以前のアウトランダーPHEVでは開発に携わっており、今回の大幅改良を任されることになった。

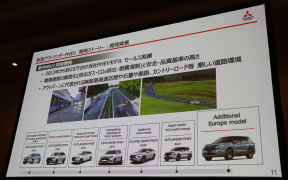

今回の大幅改良では、準備期間があまりなかったことから日本仕様と欧州仕様を同時進行で開発。アウトランダーPHEVは2013年から欧州市場に投入されて以来、約25万台を販売してきた人気モデルで、現地からさらなる商品力強化を望む声も大きく、一方で欧州市場は速度無制限区間のあるアウトバーンに代表されるように走行速度が高く、日本市場とは要求が異なることから欧州の実情を知る上平氏が抜擢されたとのこと。

30万円~40万円上昇した車両価格の大部分は基本構造のコスト

このような背景から大幅改良した新型アウトランダーPHEVは、現行モデルの「威風堂々」という商品コンセプトを受け継ぎつつ、上平氏は「歴代最高・最強」と呼べるモデルに仕上がったと自負。それだけの商品性を与えることができなければ、従来モデルに乗っている人が乗り替えてはくれないとの思いもあったという。

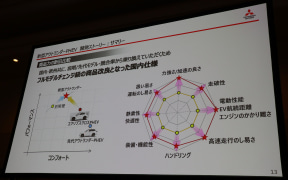

自身が手がけた2代目アウトランダーPHEVでは、強豪ひしめく高級SUV市場で走行パフォーマンスによる直接勝負を避け、欧州市場で初代モデルが唯一評価されていたというコンフォート性能をさらに磨き上げて発売した。そこから3代目デビュー時には欧州車寄りの分かりやすい走行性能を目指した方向性になっており、今回の大幅改良では3代目の前期型ユーザーに乗り替えてもらえるようパフォーマンス面を強化しつつ、コンフォート性能を進化させて先代モデルオーナーにも選んでもらえるよう、「歴代最高・最強」を目指して開発した。

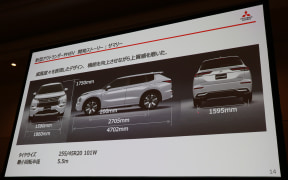

外観デザインは従来のイメージを踏襲しつつ、フロントグリルなど要所を変更。とくに大きく差が出ているのは全高で、5~10mmアップしている。数値だけ見るとわずかな差に感じられるが、実際に見比べると大きくなっているように感じられるという。これに純正ホイールを張り出しが大きく見えるデザインに変更して“威風堂々”の質感を高めている。

また、機能的な要求からボンネットの素材を変更。従来はアルミ製となっていたが、アウトバーンで高速走行していると風圧の影響を受けてボンネットがブルブルと震えることが判明。日本の速度域ではそこまでの影響は出ていなかったが、注意して見ていると路面の段差を乗り越えるようなシーンでやはり振動しており、剛性を高めるため素材をスチールに変更した。そもそもアルミボンネットを採用した理由は車両重量の軽量化が目的となっていたが、スチールでもしっかりと構造を検討すればアルミよりもむしろ軽くできたと語った。

大幅改良で車両価格は30万円~40万円ほど上がっており、装備品ではヤマハと共同開発したオーディオシステムやシートヒーター&シートベンチレーション、デジタルルームミラー、大画面のスマートフォン連携ナビゲーションといったこだわりのアイテムが追加されているが、実際に価格増の要因となったコストの大部分は中身、つまり基本構造の部分に使われている。

セールスマンからは当初「中身は分からないからお客さまに伝えられない」と嘆かれたものの、実際に乗ってみると違いが分かると驚きの声が出たとのエピソードも明かされた。

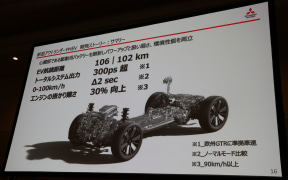

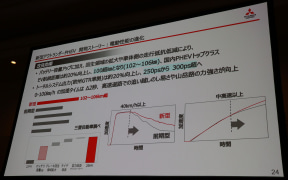

具体的には、バッテリに充電した電力だけで走行するEV航続距離が約80kmから約100kmに向上。欧州や米国での利用状況を考えるともうひと声という思いもあるものの、日本市場での使われ方としては100kmもあれば十分で、実際に自身で日々の通勤でも使っているが、往復してもバッテリは残っており、帰宅してから充電するようなサイクルで上手くいっているという。システム出力は約20%アップで300PS以上となり、0-100km/h加速のタイムは9.9秒から7.9秒と2.0秒短縮。さらにモーターの強化により、90km/h以上で走行しているシーンでもエンジン始動が30%低減されている。

また、パワートレーンの強化を受け、車両運動統合制御システム「S-AWC(Super ALL Wheel Control)」の制御や足まわり、ブレーキ制御なども全面的に刷新。すべてを仕立て直して意のままの走りを実現している。

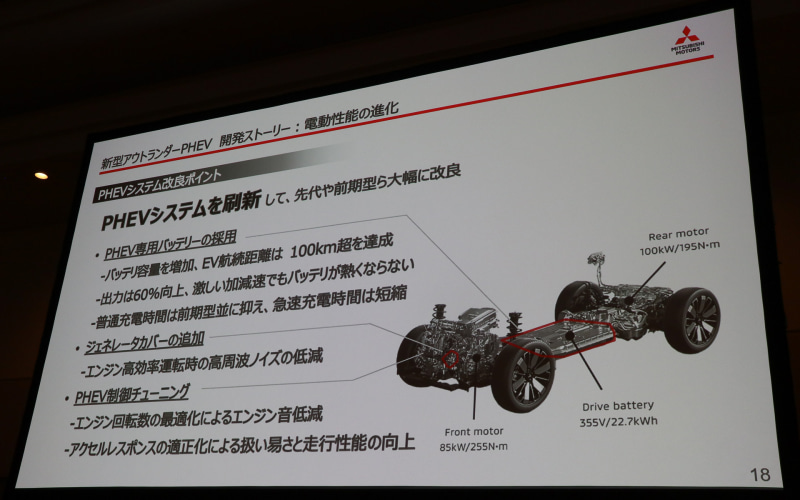

内部抵抗が低く冷却構造も一新したPHEV専用バッテリ採用

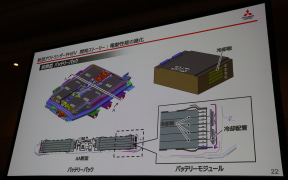

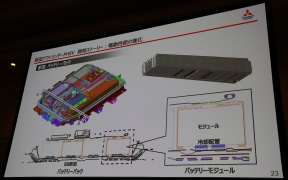

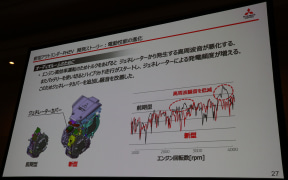

大幅改良ではPHEVシステムも刷新。走行用バッテリはPHEV専用品となり、キャビンの静粛性を高めるため高周波ノイズをカットする「ジェネレーターカバー」を追加。さらにPHEV制御のチューニングも行ない、エンジン回転数の最適化でエンジン音を低減し、アクセルレスポンスの最適化も推し進めている。

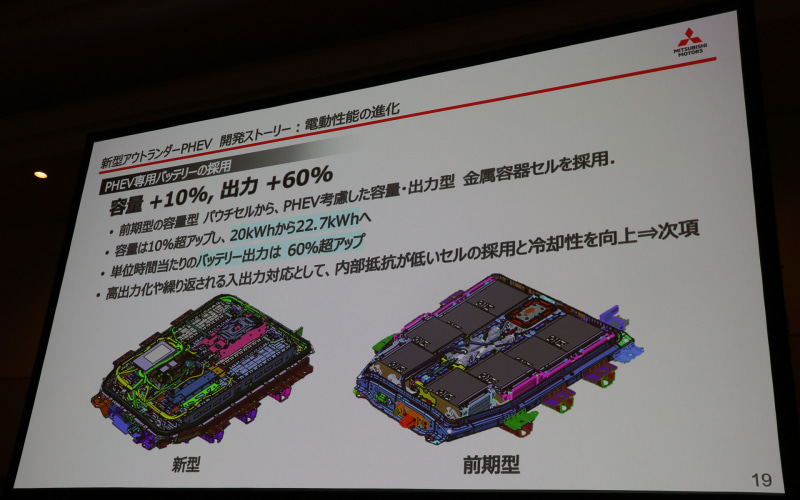

PHEV専用バッテリは容量を20kWhから22.7kWhに10%以上アップして、単位時間あたりの出力は60%以上向上。実はこれまではBEV向けのバッテリを使っており、BEV向けは大容量化が容易である一方、PHEVで使う場合は制限も多かったという。出力の60%向上によって100km以上のEV航続距離を実現しつつ、発熱の抑制も行なって急速充電の時間短縮も図った。

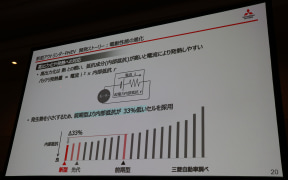

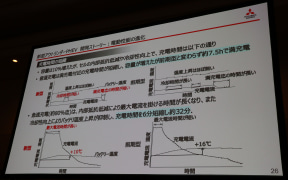

バッテリの熱対策では、まずそもそもの発熱量を下げるため、さまざまなバッテリを比較しながら発熱の元となる内部抵抗が低いバッテリセルを選択し、従来よりも内部抵抗を33%低下させている。

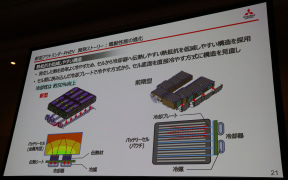

さらにバッテリの冷却構造も一新。従来はパウチ構造のバッテリセル間に挟み込んだ冷却プレートに熱を伝達させ、側面に設置した冷却器の冷媒で冷却していたが、冷やしたいバッテリセルと冷却器の距離が遠く、少し効率がわるかった。そこで新型では、金属角型にしたバッテリセルを伝熱材と伝熱シートを介して底面から冷却器に直接的に接続。効率を高めて“ガンガン冷やせる”構造とした。

このような変更を行なったPHEV専用バッテリの採用により、容量アップによってEV航続距離が向上したほか、加速性能では中速以上の領域で加速度の伸びが高まり、高速道路などでの追い越し加速や山岳路の上り路面で余裕が生まれ、トルク感のある心地よい走りを実現している。

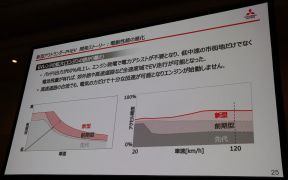

また、「PHEVはせっかくエンジンが載っているのに、皆さんエンジンが始動するとガッカリするんです」というPHEVの商品特性を強化するため、さまざまな状況下でエンジン始動を遅らせる取り組みを実施。先代モデルと比較すると3代目は登場時から幅広いアクセル開度と車速域でEV走行を可能としていたが、一方でバッテリ残量が十分にあってもエンジンが始動するシーンもあった。これはバッテリが発熱して出力効率が下がっていることが原因となっており、前出の冷却構造の一新によって問題に対応。高速道路を使ったロングドライブでもモーターだけの走行が続き、より快適にPHEVならではの走りを楽しめるようになった。

このバッテリセルの内部抵抗低減と冷却性能の向上は、充電時間の短縮にも寄与。普通充電は充電時間の途中で冷却時間を挟んで充電を繰り返しているが、大幅改良で冷却時間が短縮されたことにより、バッテリ容量が10%向上しているにもかかわらず、普通充電でも従来と変わらない約7時間半で満充電できる。

さらに急速充電は内部抵抗低減の効果で充電初期の最大電流で充電する時間を延ばすことが可能になり、冷却性能の向上でバッテリの温度上昇も抑制されて充電時間を6分短縮。約32分で80%充電を完了できるようになった。

ここまで若干悪者扱いされてきた感もあるエンジン始動による発電だが、一方でPHEVならではの要素でもある。大幅改良ではエンジンによる発電効率を高めるため、従来よりも高いトルクを発電するジェネレーターに伝達する改良が行なわれたが、これによってジェネレーターから発生する高周波ノイズが増えてしまった。せっかくヤマハとの共同開発で実現したオーディオシステムをしっかりと堪能してもらえるよう、ジェネレーターの前方側にカバーを新設。2000~4000rpmで発生する高周波ノイズを効果的に抑制して、従来よりも静かな車内環境を実現している。

S-AWCは直進性や旋回性も向上させて「意のままの走り」を実現

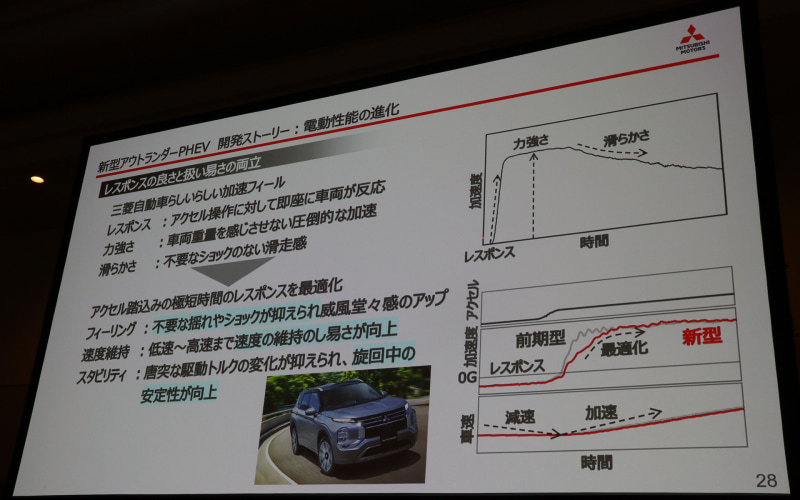

走行性能については、モーターでタイヤを駆動させる電動車はアクセル操作に対して素早くトルクが立ち上がる点がICE車と比較してメリットになるが、従来型はパフォーマンスを分かりやすくしようと少しだけレスポンスが急すぎる傾向があり、大幅改良でわずかながら加速度の立ち上がるカーブを緩やかにしている。

これにより、巡航走行時の速度維持が楽になり、テストコースやサーキットなどでの限界走行時に、旋回中にアクセル操作をしても挙動が乱れなくなったという。限界領域という言葉を聞くと「自分には関係ない」と思う人もいそうだが、この特性は、例えば走り慣れない道で急に落ち葉が積もっていたり、濡れたマンホールの上を通過したようなシーンなど一般道の走行にもつうじ、通常のスタビリティの向上と合わせて重要だと考えて取り組んだと語られた。

また、走行性能については、大幅改良後のモデルを三菱自動車の新車販売に携わる全国のセールスマンに試乗してもらった際、「最近は国内外でさまざまなPHEVが出まわるようになったが、何がどのように違うのか」といった疑問が寄せられたという。

アウトランダーPHEVの初代モデルが登場してからしばらくのあいだ、ほかにはトヨタ自動車の「プリウス PHV」ぐらいしか一般販売されていなかったが、現在は30モデル前後が世界で販売されており、それぞれの違いが分かりにくくなっている。

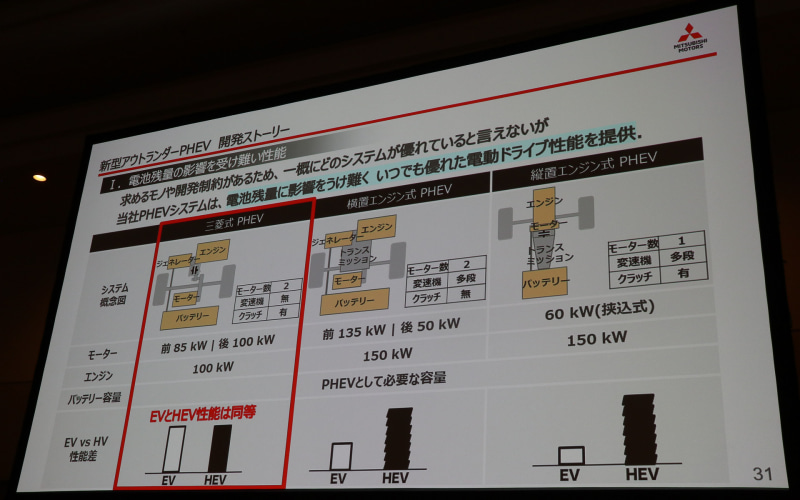

この疑問に対する答えとして、三菱自動車ではアウトランダーPHEVの開発に先立ち、試験車を製作してどのような方式にするか検討しており、例としてアウトランダーに採用されたPHEVシステムに加え、一般的なエンジン横置きのFFモデルをベースとするPHEV、「トライトン」系の縦置きエンジンをベースとするPHEVの3種類を並べて比較。

横置きエンジンのPHEVは、もともとあるFFモデルの影響でエンジンのある前軸より前の構造が大きくなり、前軸後方に置かれるモーターは小さいものになってしまう。また、レイアウトが複雑になりすぎる点も問題になるとした。縦置きエンジンのPHEVでは、エンジンとトランスミッションの間にモーターを設置するとスペースが限られ、車両が大きくなければモーターのサイズは小さなものに限られてしまう。こうした問題から、どちらにしてもEV走行の性能を抑えざるを得なくなると指摘した。

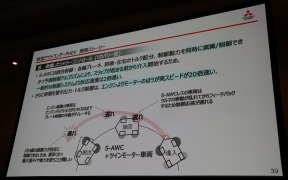

一方、アウトランダーPHEVのシステムでは車両前方に搭載されたエンジンとモーター、ジェネレーターがトランスアクスルを介して組み合わされており、EV走行とHEV走行の性能に差が出ないところが大きな特徴になると説明。電池の残量がどのような状態でも走行性能に影響せず、どんなときでも“三菱自動車らしい”安心・安全な走りを提供できることがメリットになっている。

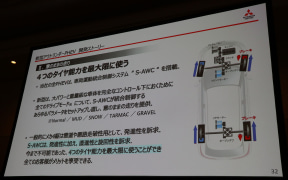

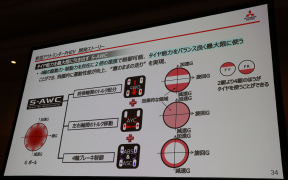

アウトランダーPHEVの大きな特徴でもあるS-AWCについては、いろいろなメーカーで使われている「意のままの走り」という言葉について、三菱自動車では「4つのタイヤ能力を最大限に使う」ことだと定義。S-AWCではエンジンと前後モーターによる4輪駆動に加え、ブレーキでも4輪を制御。一般的な4WD車が得意とする雪道や悪路での発進性や走破性に加え、S-AWCでは4輪制御によって直進性や旋回性も向上させて「意のままの走り」を実現する。

一般論として、クルマのタイヤは均等に能力を持っているのではなく、走行状況に応じて発揮できる力が変化していく。この変化しながら偏在するタイヤの力を常に最大限使えるのがS-AWCの凄さで、例えば旋回中に路面の落ち葉や濡れたマンホールなどの影響で1つのタイヤが滑ったときに、余裕があるほかのタイヤの力でフォローできるという。

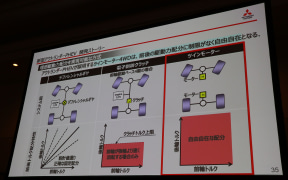

具体的な技術としては、前後輪間のトルク配分は「ツインモーター4WD」、左右輪間のトルク移動は「AYC(Active Yaw Control)」、4輪ブレーキ制御は「ABS&ASC」で行なっており、それぞれにタイヤが持つ力を制御する得意、不得意の領域があり、すべてを組み合わせることでタイヤの能力をバランスよく最大限に引き出すことができる。

前後トルク配分、左右トルク移動、4輪ブレーキを統合制御して同時に演算、制御するS-AWCは、スリップなどの発生に先駆けて予測制御するアルゴリズムを導入。車両が走り始めてから常にS-AWCが挙動を監視して、乗員が危険を感じた瞬間にはすでに車両を安定させるコントロールが始まっており、一般的な制御システムと比較して反応速度が2倍速いとアピールした。

さらにアウトランダーPHEVはモーター駆動がメインとなっていることから、駆動力制御の面ではICE車と比較して20倍速くなっており、一般的な走行中にちょっとした問題が起きていても、ほとんどの場合でドライバーが気付かないうちにS-AWCが挙動制御を行なってクリアしてしまうと説明した。

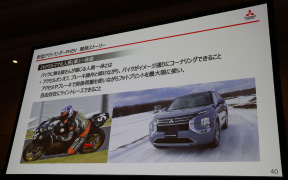

個人的にバイクのレースにも出場するという上平氏だが、車両重量が2tを超えるアウトランダーPHEVにもバイクと同じような心地よい人馬一体感を覚えるとコメント。この理由がどこにあるのか考えていくと、アウトランダーPHEVでもバイクと同じようにタイヤが持つ能力を最大限に活用するS-AWCを持っていて、アクセルのON/OFFで自由自在なライントレース性を引き出せるからだと気付き、このクルマに惚れ込んで開発を続けていったと述べた。

最後に、新型アウトランダーPHEVは「歴代最高・最強」のクルマに仕上がっており、ぜひ三菱自動車ディーラーに足を運んで試乗してみてくださいとアピールして講演を締めくくった。