ニュース

スバル、“正統派SUV”として進化した新型「フォレスター」の魅力を開発責任者の只木克郎PGMが解説

2025年5月24日 11:41

- 2025年5月21日~23日 開催

神奈川県横浜市のパシフィコ横浜で、自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA」が5月21日~23日に開催された。会期中はパシフィコ横浜の展示ホールなどで参加企業がさまざまな製品展示を行ない、それ以外にも自動車技術に関連する各種講演、ワークショップなどが実施された。

本稿では開催初日の5月21日に実施された「新車開発講演:新型フォレスター 開発ストーリー」の内容について紹介する。

6代目フォレスターではデザイン開発の主従を入れ替え

講演を行なったのは、4月に発売された6代目の新型「フォレスター」で開発責任者を務めた只木克郎氏。

只木氏は先代フォレスターの開発にも携わっているが、そもそもスバル(当時は富士重工業)に入社して設計部署に配属され、最初に手がけたのが初代フォレスターの部品開発であり、入社30年のタイミングでPGM(プロジェクトゼネラルマネージャー)として新型フォレスターを担当したことは感慨深いことだと語った。

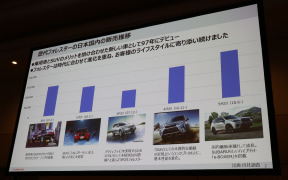

新型フォレスターの解説に先立ち、フォレスターの歴史と日本のSUV市場について説明。1997年2月に「インプレッサ」をベースとして、SUVが持つ高い実用性を兼ね備えるモデルとして初代フォレスターは、3代目からはより本格的なSUVを目指して進化。グローバルでSUV人気が高まっていったことも受け、販売台数を拡大してきているという。

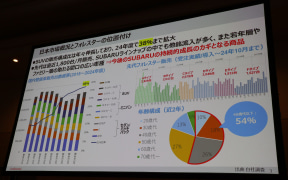

日本国内の販売状況では2015年~2024年の10年間のグラフを示し、日本市場は2020年前後にコロナ禍の影響もあって新車販売が頭打ちとなっているが、この状況でSUVの比率は右肩上がりにシェアが拡大して、SUVは日本のユーザーにとってクルマ選びで当たり前の選択肢になっているとした。

また、フォレスターは歴代モデルでまとまった台数を安定的に販売しており、近年の特徴的な傾向としては、ユーザーの年齢層で半数以上が40歳代以下となっており、これはSUVがファミリーカーとして購入されるケースが多いことも要因になっていると説明した。

4月から販売を開始した6代目フォレスターは、4月3日~30日という約1か月で1万1455台を受注。これは同じスバルの比較的近しいモデルと比較しても桁違いの台数で、先代同様若い人にも選ばれている点がうれしいと語った。

スバル車のラインアップにおいて、フォレスターは「正統派SUV」に位置付けられており、初代フォレスターはインプレッサをベースとして乗用車テイストにSUVの価値を掛け合わせたモデルとなっていたが、現在そのポジションは「クロストレック」が受け持ち、クロストレックは乗用車のよさを残しつつ、SUVが持つ実用性を兼ね備えてまさしくクロスオーバーと呼べる商品になっていることで、フォレスターはSUVど真ん中に持っていくことができたと解説。SUVは人気が高く、メーカー各社からさまざまなモデルが投入されて競争が激化しているので、競争が激しいカテゴリーで勝負していけるよう覚悟を持って開発に取り組んだという。

6代目フォレスターの商品コンセプトは「堂々たる安心感あるたたずまい-乗員が守られ、かつ、安心して、どこへでも行けそうな、The SUV-」と設定し、これを達成するために外観デザインの強化を行ない、歴代フォレスターやスバルが大切にしている強みを新型フォレスターでも失わないよう注意して開発を進めた。

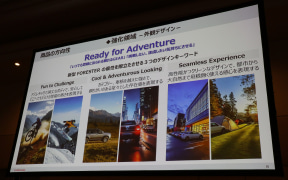

外観デザインは「Ready for Adventure」をコンセプトとして、アスレチックで少し筋肉質に見えるようなボディで、安心してどこにでも行けそうだと感じてもらう機能性の高さを表現する「Fun to Challenge」、カテゴリーや車格を超えたような強さ、存在感を表現する「Cool&Adventurous Looking」、SUVながらゴツゴツ感を抑え、高性能でクリーンな雰囲気を持つことで都市から大自然まで垣根なく使えるように感じさせる「Seamless Experience」という3点をデザインキーワードとして外観を造り上げている。

これにより、6代目フォレスターの外観は堂々とした安心感のあるSUVらしいプロポーションを持ち、量感と頑丈さを全方位で実現していると只木氏は評価。投入技術の詳細では、まずフロントマスクではフロントグリルと両側のヘッドライトを一体化することでよりワイドな雰囲気を演出。グリルの中央にあるスバルの六連星マークからつながっていくラインをヘッドライトまで連続させ、さらなるワイド感と合わせて高さを強調することで車体の厚みを表現している。フロントバンパー下側に配置したフォグランプには、ハの字型に発光する縦のラインを設定して踏ん張り感を高め、これらによってワイドな厚みと踏ん張り感のあるSUVらしい顔つきを実現している。

直線基調でまとめたサイドビューは、先代では車両後方に向かってキックアップするような形状を使って動きのある躍動感を表現していたが、6代目では前から後ろまで軸のとおった大きな立体として構成し、前後のフェンダーに筋肉質に見えるようなアーチ処理を加えることでたくましさをアピール。この結果として狙いどおりの堂々とした安心感が表現できているのではないかと解説した。

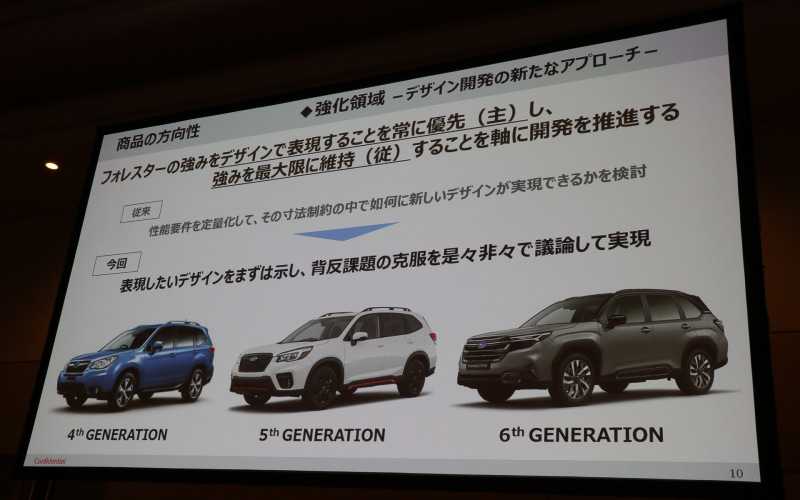

このほかデザインについて、只木氏は先代である5代目フォレスターの開発にも携わり、完成した5代目をユーザーに見てもらって感想を聞いていくなかで、新型(5代目)でも歴代モデルのよさが継承されていてうれしいといった喜びの声も多かった一方、先代(4代目)と比較してあまり代わり映えがしないという意見を耳にするケースもあったという。

このような意見が出た理由として、クルマの外観デザインは前提として技術的要件に縛られていると説明。例えば空力や視界、衝突安全性能、生産制約など数多くの要素をクリアすることが求められ、各要素を定量的に数値化して設計に落とし込み、寸法の制約がある状態でデザイナーが新しいデザインを生み出していくという手法が従来は採られていた。

しかし、6代目フォレスターではデザインを新たな強みとするため、先に実現したいデザインを造り上げ、そこで発生するデザインと技術の背反課題をどのようにすれば解決できるか検討していくというアプローチでデザイン開発を進めていき、デザイン開発の主従を入れ替えることを実現。これにより、単なるデザイン的なアイデアや発想に頼ることなく、従来よりも大きな歩幅でデザインを進化させることができたと述べた。

すっきりと抜けのよい視界を実現

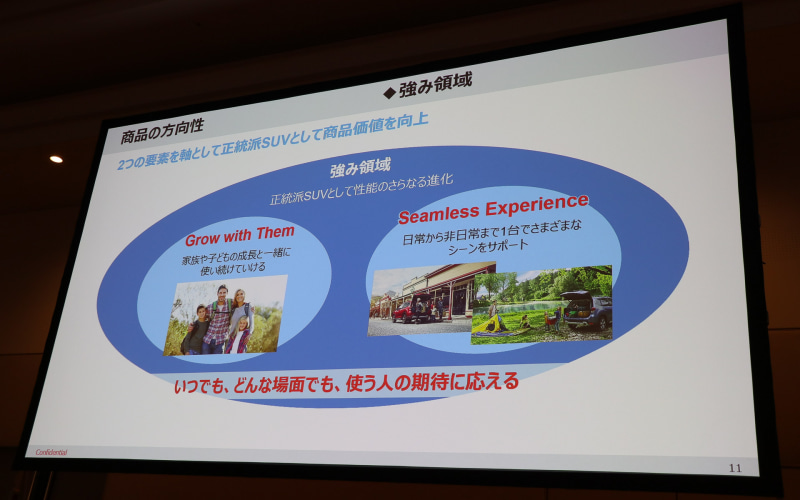

歴代モデルで培ってきた「強み領域」については、「いつでも、どんな場所でも使う人の期待に応える」という点がフォレスターの強みだとの考えを只木氏は示し、これを実現しているのは、家族や子供の成長と一緒に使い続けていける「Grow with Them」、日常から非日常まで1台でさまざまなシーンをサポートする「Seamless Experience」という2つの要素だと説明。

「Grow with Them」では子供が生まれてライフステージが変わり、さらに子供の成長によって行動範囲や用途が変化して、ラゲッジスペースに載せる荷物が変わっても同じクルマを使い続けていける懐の深さが1つめの強みだとした。

「Seamless Experience」では、SUVであるフォレスターはどちらかと言えば休日の利用をメインに考えて選んでいると想定するが、同じフォレスターで日ごろの通勤や買い物といった用途に不足や不満なく使ってもらえることを価値として、どんな場面でも使う人の期待に応える性能を備えているとアピール。6代目でもこういった強みをブレることなく踏襲している。

インテリアは乗った人が安心感を抱くような頑丈で力強い立体構成となっており、インパネから両サイドのドアにかけて大きな構造体が連続していく意匠が与えられている。また、フロントシートは形状が左右非対称となっており、車両中央側の背もたれショルダー部分を低くすることで、フロントシートに座った人がふり返ってリアシートを見やすくする工夫が施されている。

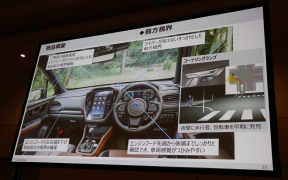

スバルで「0次安全」と位置付ける視界については、外観デザインとの両立に苦心した部分の1つだと紹介。デザイン性を高める要素をこれまでスバルで設定してきた基準に当てはめると「視界が悪化する」と判定される部分もあったが、発想を変えて安全基準を再検討。視界の広さや死角の少なさを追求することはもちろん重要だが、それに加えて、ドライバーは可視エリアを点や線ではなく空間として認識しており、技術的な要件をポイント別に考えるのではなく、空間や領域として要件化するアプローチを編み出し、デザインと視界の両立を図った。

また、運転中にドライバーが煩わしく感じるような要素を排除。ワイパーやボンネット上の凹凸が視界に入らないようにしたり、フロントドアの三角窓の先にドアミラーが見切れないようドアミラーのサイズを小型化するといった手法により、ドライバーが注意散漫にならないよう造り込んでいる。さらに装備品として「LEDコーナリングランプ」を追加。ウインカー操作などに合わせてステアリングを切り込んでいくコーナーイン側をライトが照らし、夜間走行時の視界を広げる。

視界については車両の開発中に自身で試乗して、感動した点の1つだったと只木氏はふり返る。視界とデザインの両立を目指した開発では、モックアップやVRなどを使って検証も行なっていたが、やはり実際に動く車両になって自分でステアリングを握っている状況の方が取り組みの成果がダイレクトに感じられ、すっきりと抜けのよい視界を確認したときには「続けてきた開発が正しかったのだ」とうれしい気持ちになったと語った。

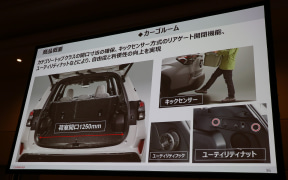

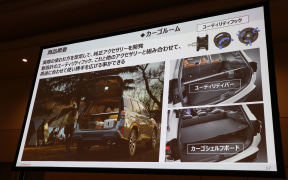

SUVとして重要な要素の1つであるラゲッジスペースは、間口が広く、スクエアな形状にすることが使い勝手を高める一番のポイントだとの考えて設計。装備ではリアゲートを電動オープンさせる「キックセンサー」を備えてハンズフリー化を実現し、さらにサイドトリムに「ユーティリティナット」を設定。純正用品の「ユーティリティフック」などを固定して、ユーザーごとにアレンジできる仕組みも追加した。

「ユーティリティフック」には「ユーティリティバー」「カーゴシェルフボード」などの用品を追加して使うこともでき、自由度の高いラゲッジスペースを仕上げることができたとアピールした。

SGPをさらに磨き上げて動的質感を向上

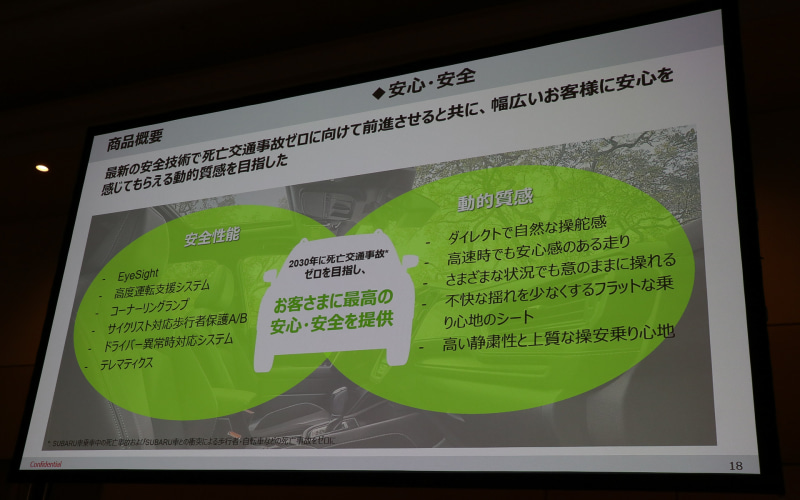

スバル車の大きなアピールポイントになっている安心・安全では、スバルが掲げている2030年の死亡交通事故ゼロに向けた取り組みで生み出された各種安全機能をさらに進化させながら採用。

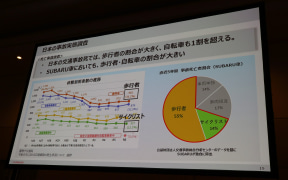

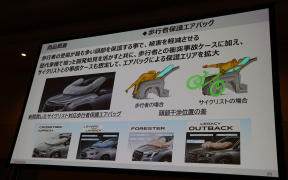

死亡交通事故ゼロを目指すためには市場ごとに異なる道路環境についても考慮する必要があり、日本市場では交通弱者である歩行者と自転車に乗る人の死亡事例が多いことが特徴になっていると説明。交通事故の国内総計、スバル車が関連する事故のいずれでも歩行者、自転車の乗員が高い比率を占めているとの分析も示した。

この対策としてスバルでは、2016年7月に発表した5代目「インプレッサ」から国内初となる「歩行者保護エアバッグ」を採用しており、6代目フォレスターでは新たに開発した自転車の乗員にも対応する「サイクリスト対応歩行者保護エアバッグ」を全車で標準装備した。

自転車に乗っている人は歩行者よりも頭部の位置が高く、これに対応するため「サイクリスト対応歩行者保護エアバッグ」はフロントウインドゥ側面のAピラーをカバーするエアバッグピラー部分を従来より400mm延長。自転車乗員の頭部が硬いAピラーにぶつからないよう保護して事故による危険性を低下させる。

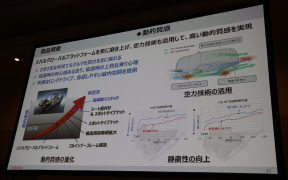

動的質感の向上では、フォレスターは先代モデルからSGP(スバル・グローバル・プラットフォーム)を採用。6代目はSGPによる走行性能をさらに磨き上げ、ボディ剛性の向上によって足まわりがより適切に機能するよう設計。これによって意のままに操れる操舵性、上質な乗り心地などを実現している。

車内の静粛性向上にも取り組み、騒音を大きく低下させたことで快適で会話しやすい室内空間が生み出されたほか、加速時のエンジンノイズも抑制したことでエンジンパワーの余力が感じられるようになり、ロングドライブ時のストレスを軽減する効果も期待できるとした。

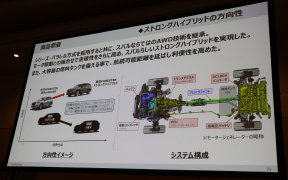

また、クロストレックに続いて採用した「ストロングハイブリッド」も6代目の大きなセールスポイントとなっており、HEV(ハイブリッドカー)ならではの低燃費性能だけでなく、“スバルらしいハイブリッド”としての魅力も追求。プロペラシャフトを介して後輪に駆動力を伝達するスバル独自のメカニカルAWD機構と組み合わせることにより、SUVに求められる走破性を高めている。

最後に只木氏は、「新型フォレスターはよりSUVらしく力強い、機能性の伝わる存在感ある外観スタイリングが実現できたとわれわれは思っています。日常と非日常をシームレスに使えるような高い実用性、家族の成長によって用途が変わっても使い続けることができる懐の深さ、そんなものを兼ね備えたクルマになっています。そしてスバルならではの安心と愉しさが継承された、われわれとしては自信作になっています」。

「スバル車を乗り継いでいただいている人はもちろんですが、新しく、これまであまりスバル車になじみがなかった人にもぜひ店頭に足を運んでいただいて、実際のクルマを見ていただきたいなと思っています」とコメントして講演を締めくくった。