ニュース

KDDI、災害時の通信復旧を迅速化させる災害対策訓練 能登半島地震の被災地で活躍した「アトレー 車載型基地局」も展示

2025年1月27日 11:05

- 2025年1月24日 開催

KDDIは1月24日、国土交通省 関東地方整備局、陸上自衛隊 東部方面隊、海上保安庁、横浜市消防局などと連携した2025年の「KDDI災害対策訓練」を神奈川県横浜市のみなとみらい 耐震バースで実施した。

この災害対策訓練は激甚化する近年の各種災害に備え、災害対応の迅速化を図るために開発した新たな技術の活用、設備の増強について確認、公開するものとなっている。関係各所と連動した大規模な訓練を毎年1回行なっているほか、日本各地の関係先との連携を確かめる中規模・小規模の実動訓練を150回/年ほど実施。さらに社内で日常的に訓練を続けているという。なお、2024年についても大規模訓練の実施を予定していたが、直前に能登半島地震が発生して現地対応が必要となったため、訓練は中止されたことから、今回は2023年以来の開催となっている。

訓練に先駆けてあいさつを行なったKDDI 執行役員常務 コア技術統括本部 副統括本部長 山本和弘氏は「昨年発生いたしました能登半島地震から1年が経過しました。能登半島地震では非常に多くの学びがあったかと思います。今後発生しうるさまざまな災害に向け、その学びをしっかりと生かしていかなければならないと考えております。本日の訓練ではそうした教訓も踏まえ、災害対応におけるさまざまな技術の進化、さらに関係機関との連携という点について皆さまにもご覧いただこうと思っております。また、われわれが実際に災害からの復旧に取り組んでいる現場を見ていただける機会もそれほどありませんので、この機にご確認いただければと思います」。

「KDDIでは『つなぐチカラを進化させ、誰もが思いを実現できる社会をつくる。』という『KDDI VISION 2030』を掲げて活動を進めています。本日はその“つなぐチカラ”の進化についてご理解いただければ幸いです」と語った。

能登半島地震での課題対応策も盛り込んだ関係各所と連動する実働訓練

2025年度の災害対策訓練は2024年に起きた能登半島地震で明らかになった課題に向けた対策を行なうべく、「半島地域で発生した大規模地震によって孤立した集落における通信復旧訓練、および救助活動を支援する」という状況を設定。被災現場の状況に応じた「内陸エリア」「港湾エリア」「海上エリア」における想定シナリオに沿って各種訓練が進められた。

「内陸エリア」における訓練1では、道路が放置車両によって封鎖され、さらに倒木などの影響で自社保有車両では災害対策本部のある役場までたどり着けない状況での通信確保に向けた活動を実施。

まずは国土交通省 関東地方整備局の道路管理者が緊急車両の通行を確保するため、大地震の発生を受けてドライバーが避難し、道路上に残された放置車両の撤去に着手。車両排除に先立ち、担当者が周囲に向けて車両を移動するよう呼びかけ、反応がないことを確認して、まずは作業着手前に車両の状態をデジタルカメラで撮影して、ナンバープレートや外装の状態などを記録する。

車両の移動には「車両排除装置」と呼ばれるタイヤ付きジャッキを用い、4輪をジャッキアップして固定を確認したあと、4人の担当者が力を合わせて通行の妨げにならない場所まで押していく。移動後には作業後の状況を写真撮影して道路の啓開作業が完了。なお、一連の作業は災害対策基本法で定められた手順に基づき行なわれている。

国土交通省 関東地方整備局による道路啓開で緊急車両が通行できるようになったことを受け、本番である通信確保の手順がスタート。路面に設定された角材を軽々と乗り越えつつ、KDDIのスタッフを乗せた陸上自衛隊 東部方面隊の高機動車が指定の町役場として想定された場所まで走行。

KDDIと陸上自衛隊は災害時の相互協力協定を結んでおり、自衛隊員は物資や人員の輸送に加え、災害対策本部の通信環境を確保するために運んできたStarlink(Wi-Fi)機材の展開もKDDIのスタッフと協力して作業を進めていた。

「港湾エリア」における訓練2では、道路の寸断によって陸路からのアクセスが絶たれた状態で沿岸地域の通信用光ファイバーケーブルが切れた場合に、船舶によって港から復旧チームが上陸して通信を確保する訓練。

みなとみらい 耐震バースに接岸した海上保安庁の巡視艇「はまなみ」からKDDI 現地復旧班が下船し、海上保安庁の職員からStarlink復旧機材を受領するところから訓練がスタート。Starlinkの機材は基地局復旧向けでも手搬入できるサイズと重量に収められていることが紹介されつつ、会場内に特設された「KDDI 横浜耐震バース局」に移動して基地局の復旧作業が開始。訓練想定では基地局の建物には倒壊などの被害は出ていないものの、通信用光ファイバーケーブルが断絶して通信が途絶しているため、Starlinkアンテナで衛星回線に接続してモバイル通信を再開させる。

Starlinkアンテナがしっかりと空を見通せるかの確認、Starlinkアンテナと基地局機材との接続、ポータブル発電機による電源供給、ノートPCを使った基地局ごとの設定作業などを行ない、最後に電波発射を遠隔地のオペレーターに求め、スマートフォンの画面で通信サービスが利用可能になったことを確認して作業が完了した。

このほか、能登半島地震ではポータブル発電機を動かすガソリンの仮設給油所をソフトバンクと共同運用したほか、2024年12月にはKDDI、NTT、ソフトバンク、楽天モバイルといった通信事業者間で大規模災害時の通信ネットワーク早期復旧に向けた協定が締結され、新たな協力体制の運用が始まっていることも説明された。

「海上エリア」における訓練3では、道路が寸断した上に港も被災して船からも上陸できないシーンを想定して、船上から通信を確保する内容。この訓練については事前に弓削商船高等専門学校の練習船「弓削丸」を使って実施され、船内で行なわれた「Starlink 船舶型基地局」を設営する手順について動画で紹介された。

通信の確保以外にも、災害発生時に通信とドローンを人命救助に役立てる4つめの訓練も実施。KDDIが資本業務提携を結んでいる米Skydio製ドローン「Skydio X10」のサーマルカメラを活用して交通事故車両に閉じ込められてしまった要救助者を見つけ出し、この情報を横浜市消防局に提供して救助活動に連携させる救出訓練が行なわれた。

巨大地震の発生から6時間後に、港湾エリアの一角に交通事故を起こした車両の運転席に自力で脱出できなくなった要救護者が取り残されているというシチュエーションで、まずはKDDIとローソンの資本業務提携を受けて全国のローソン店舗に配備が進められているドローン拠点(イメージ)からSkydio X10が近隣パトロールに離陸。会場内を飛びまわって飛行能力を披露してから、一角に置かれたターゲットを発見。接近して詳細を確認し、カメラ映像の目視とサーマルカメラでの熱源映像で要救助者がいることを見つけ、自治体の災害対策本部に位置情報や画像などと合わせて通報を行なう。

要救助者の救出は横浜市消防局の救助隊が担当。KDDIからの事前情報を活用してエンジンカッターや油圧切断機、コンプレッサーといった大型機材を初期段階から現場に持ち込み、迅速に車内に取り残されていたドライバー(マネキン)を救出した。

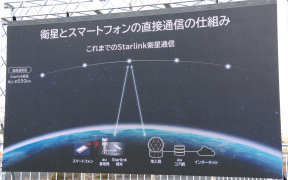

このほかに当日は、KDDIが2024年10月に実証実験に成功したStarlink衛星とスマートフォンによる直接通信「Starlink Direct to Cell」のデモンストレーションも実施。

KDDIが春ごろの本格提供開始を予定しているこのサービスは、これまで衛星軌道上にあるStarlink衛星と専用のStarlink端末を介して有線、またはWi-Fiで接続していた衛星通信を、スマホで直接接続できるようにするもの。

従来からあるStarlink衛星よりも200km以上低い軌道を周回する直接通信向け衛星とAndroid 15の新機能である「サテライトモード」を活用することで、災害時に周辺の基地局がシステムダウンした状況のほか、山間部や島しょ部といったau通信網のエリア外でも空が見えている場所であればSMS(ショートメッセージサービス)の送受信が可能になるという。

デモでは石川県七尾市の別所岳SA(サービスエリア)にいる石川県職員とビデオ通話を行ないながら、職員が持つStarlink Direct to Cell対応端末とSMSでメッセージの送受信や位置情報の共有などを実際に行なう場面が紹介された。

通信基地局の電力需要を可視化する「OPS」も初公開

訓練終了後には実動訓練で利用された機材などの見学ツアーを実施。今回の訓練では動画紹介だけとなった弓削商船高専の弓削丸に乗船する時間も設けられた。

弓削丸にはStarlinkを利用する船舶型基地局が搭載され、船上には四角い板状のStarlinkアンテナに加え、基地局として利用者にセルラー回線を提供する2本セットの送受信アンテナ、GPS受信アンテナの3種類を設置。送受信アンテナの下に用意された接続箱の機器を介して船内に接続。操舵室内には電波を制御する無線機が設置され、アンテナからのケーブルが接続されている。

船舶型基地局が生まれた契機は東日本大震災で、津波被害で道路が寸断されているときに海から被災地域に向けて通信サービスを届けられないかと考えたことがきっかけになっている。これまでに北海道の胆振東部地震、千葉県で大きな被害が発生した令和元年の台風15号などの際に船舶型基地局が運用されている。また、能登半島地震ではNTTのケーブル施設船「きずな」号にKDDIの機材を載せ、通信事業者同士で連携して通信サービスの確保に努めたという。

このほか、再生可能エネルギーの利用拡大と災害対応力向上を目的として1月から和歌山県の通信基地局で実証実験をスタートさせた「OPS」(Open Power Station)についても展示と説明が行なわれた。

この場で初公開されたOPSは、従来からある基地局の附帯電源設備(電源箱・蓄電池)が持つ直流交流変換機能などに加え、基地局の電力使用状況をリアルタイムで収集・可視化する電源監視機能を備え、災害などによる停電時にOPSに接続された基地局がどれだけの時間稼働を続けられるかの推定値を算出。一定エリアに複数あるOPSと接続した基地局をどの順番に復旧させていけばよいか的確に判断できるようにする。

また、基地局内にあるアンテナに「垂直設置型太陽光発電機器」「小型風力発電機器」といった自家発電設備を追加して、各発電機器の制御と発電した電力の蓄電、発電状況の監視などを行なって再生可能エネルギーの利用拡大につなげていく。

これに加え、停電時にドローンを使って基地局のOPSまで蓄電池を届け、蓄電池からのワイヤレス給電によって通信を持続する運用についても計画しているという。基地局はさまざまな場所に点在し、山間地など停電からの復旧作業に行きにくい基地局でも、ドローンの活用で通信機能を維持し続ける時間を延命できるのではないかと期待して、実証実験でトライする予定となっている。

歴代「車載型基地局」や8輪水陸両用車、自衛隊の高機動車なども展示

会場の一角では、KDDIの災害対策や局地的に通信量が増加するイベント開催時などに運用される「車載型基地局」の歴代車両や災害対策のサポート車両、実働訓練の参加団体の特殊車両などを展示。

車載型基地局については解説員から説明を聞くこともでき、KDDIの災害復旧支援車として古くから利用されている日野自動車「レンジャー」をベースとした車載型基地局は、搭載する機器も大型でトラック車両を使う必要があったが、技術が進歩して車載機器がコンパクト化していくことを受けて、ベース車も「ハイエース」「エスティマ」と小さくなり、まだ2台しかないという新型は軽自動車のダイハツ工業「アトレー」をベース車としている。

このアトレーベースの車載型基地局は、能登半島地震における災害復旧支援でコンパクトなボディサイズによる高い機動性を発揮。現地での活躍が関係者に高く評価され、今後さらに増やしていく予定とのことだ。