ニュース

奥川浩彦の「撮ってみましたF1日本グランプリ 2025」(後編)

2025年5月30日 14:03

- 2025年4月4日~6日 開催

Car Watch創刊の2008年から掲載している「撮ってみましたF1日本グランプリ」。前編は金曜日のFP1、FP2などの情報をお届けした。後編は、予選が行なわれた土曜日、決勝が行なわれた日曜日の様子や(あてにならない)F1チケット購入必勝法などをお伝えしよう。

民間駐車場が満車

土曜日は前日より1時間遅く、7時半に名鉄堀田駅で同行するKさんをピックアップして名古屋高速に向かった。伊勢湾岸道に入ると2つの渋滞情報が表示されていた。1つは「名港潮見-湾岸弥富 渋滞6km 15分」もう1つは「名古屋西JCT-弥富 工事渋滞 4km 10分」。この日は伊勢湾岸道みえ川越ICを降りて国道23号で鈴鹿方面に向かうので“渋滞6km 15分”にお付き合いするしかなかった。

みえ川越ICで伊勢湾岸道を下りて料金所先の分岐を右へ。国道23号と比べ時間は大差ないが、Googleマップで国道23号が混むかなぁと思ったときは「四日市・いなばポートライン」を利用している。確実に言えるのは信号の数が少ないこと。陸橋区間を含め5kmほどは信号なしなので、延々と前のクルマについて行くだけだ。

この日は国道23号の四日市市内が混雑していたので、国道23号の立体交差の下をくぐり、JR関西線に沿ってカインズ、JR四日市駅前、県道6号と進み、海山道一の交差点で国道23号に合流した。

鈴鹿市内、国道23号から中勢バイパスに分岐する付近を先頭に渋滞が発生し手前の陸橋(柳ランプウェイ?)まで渋滞。あまり見ない場所での渋滞だったので、国道23号から側道に進み“柳ランプウェイ下”の交差点を右折し、市街地方面に進んだ。“飯野寺家”で左折し、サーキット道路のF☆マート(旧 F1マート)とローソンの間にある“稲生三丁目”交差点に向かうつもりだったが、中勢バイパスが完成したことで道が変更され、迂回することになってしまった。道は生き物、仕方ない。

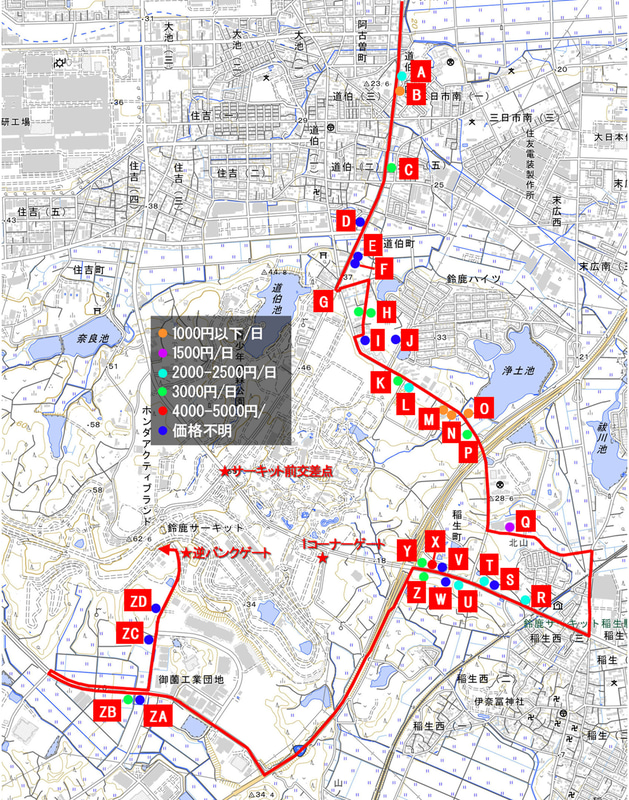

サーキット道路へ出る少し手前で稲生高校方面に右折し、鈴鹿サーキット稲生駅と中勢バイパスの間の“稲生高校入口”の丁字路交差点でサーキット道路に合流し中勢バイパスまで信号1区間だけ渋滞に並んだ。左右の民間駐車場はいずれも満車。おそらく金曜日までに満車になり、ほとんどの利用者が金曜日~日曜日の駐車予約をしたと思われる。チケットが売れている分、駐車場も混雑したのだろう。

F1人気が継続してチケットが売れると、駐車場の混雑も続きそうだ。筆者は数年ごとに駐車場の様子を、この連載で紹介しているが、近いうちにアップデートが必要かもしれない。

ただ、この調査はかなり大変。走行するルートは、平田町方面からサーキット手前のセブンイレブンまでと、稲生高校方面をグルッと回ってサーキット道路など。渋滞している道をわざわざ走行することになり時間がかかる。もし、気が向いたら来年以降に再々調査をしたいと思うが、期待しないでいただきたい。

中勢バイパスはサーキット道路から国道23号まで土日は通行止め(シャトルバス専用区間)。そのため津方面からは長い渋滞。筆者は反対方向に進み南コースの駐車場に行く手前のゲートでクルマを止め、Kさんと一緒にクルマを降りて、自分が購入した電子チケットの受け付けをした。これで土曜日の入場者9万1000人分の1だ。

F1チケット購入の切り札は

電子チケットで思い出した重要な情報をお伝えしよう。もしかするとこれは、今年の「撮ってみましたF1日本グランプリ」でもっとも価値のある情報かもしれない。

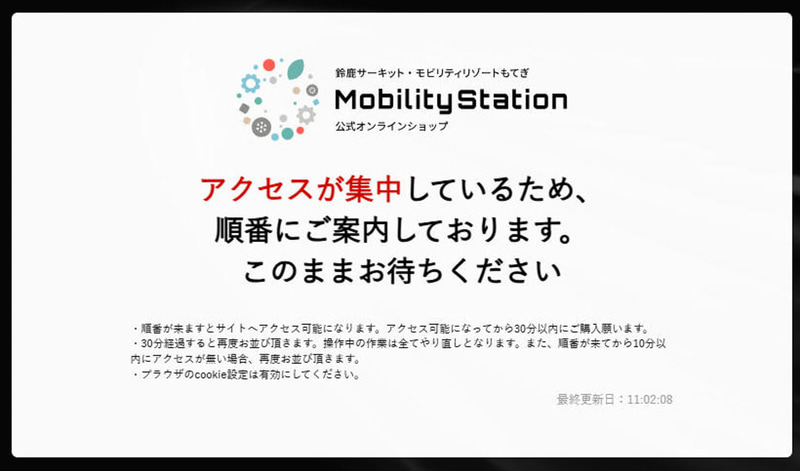

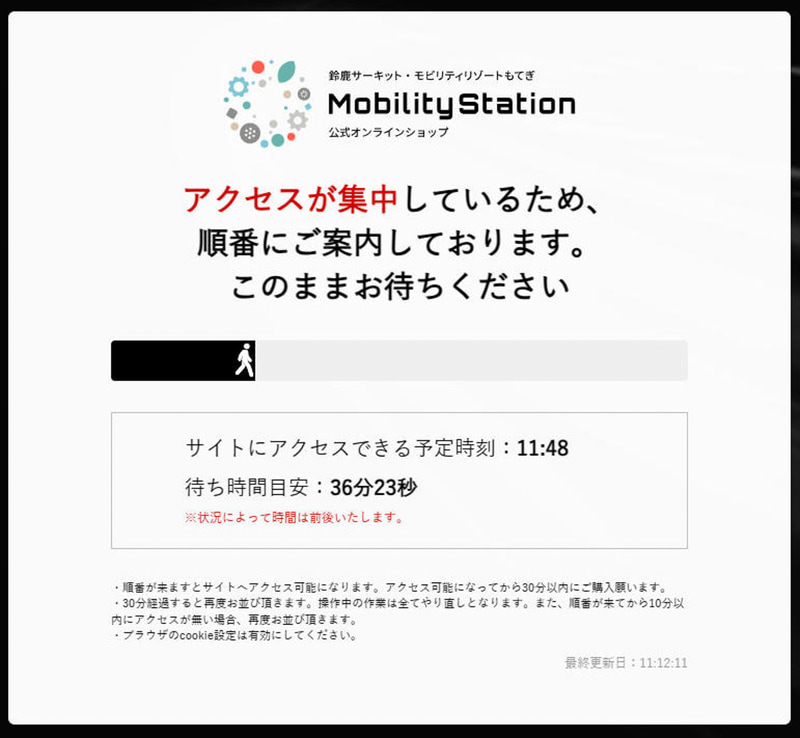

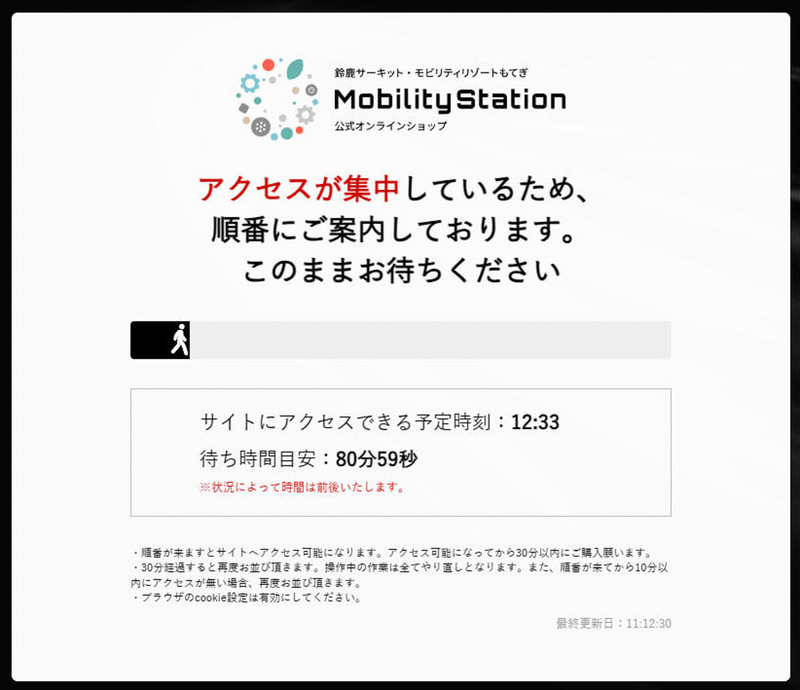

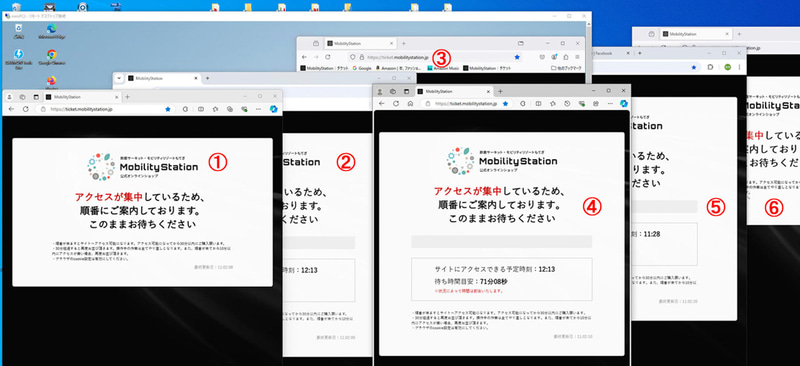

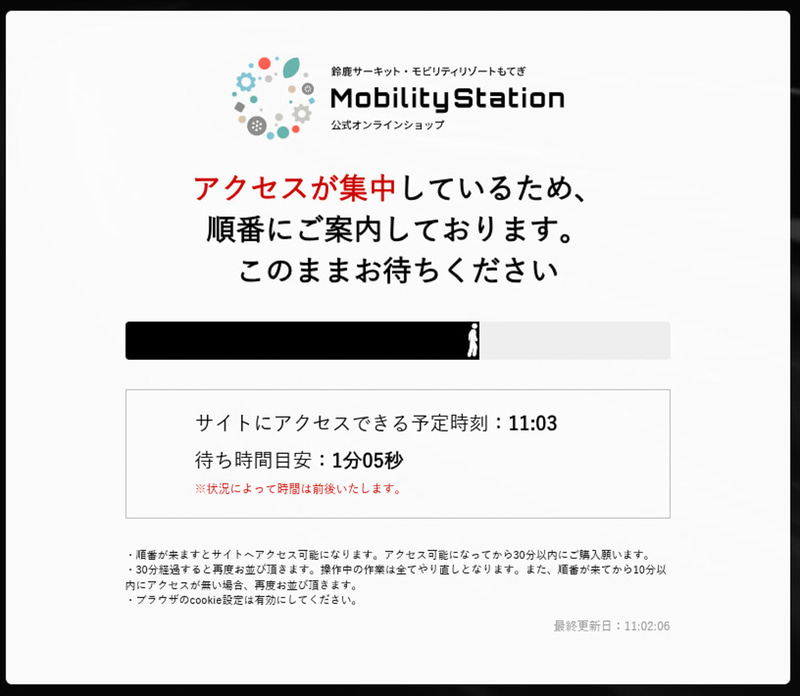

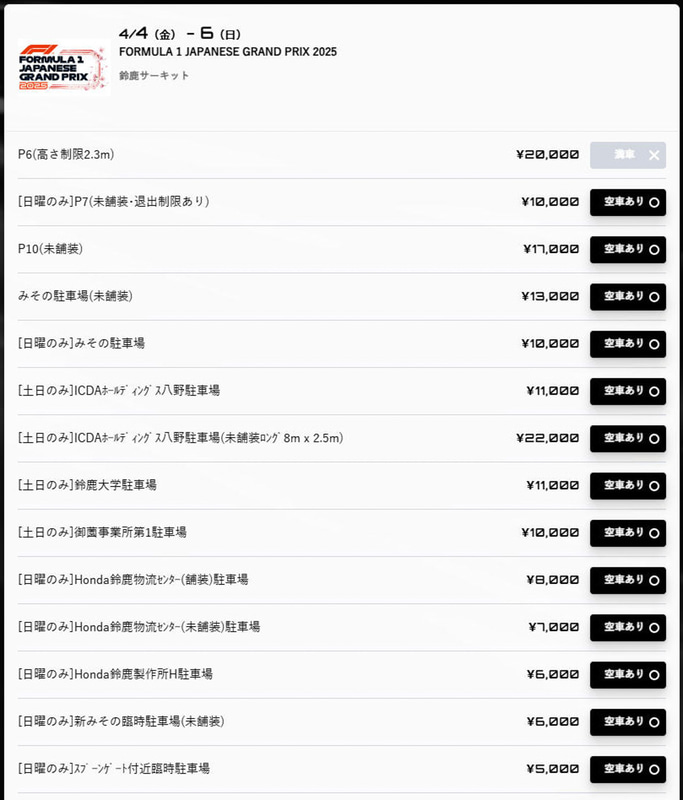

前年開催分(2023年12月発売)からF1チケットの販売は待合室方式となった。チケット発売の時刻になると、ブラウザの表示は「アクセスが集中しているため、順番にご案内しております。」に切り替わり、1~2分でアクセスできる予定時刻が表示される。その時間が端末やブラウザに70分、30分、1分などと表示される。短い時間が表示された人は希望のチケットが買え、長い時間が表示された人はつながったときには希望のチケットが完売で買えないこともある。

待合室方式の必勝法は多くのブラウザを用意して、最短時間が表示されたブラウザで購入すること。前年と同様PC 3台にEdge、Chrome、Firefoxのブラウザを立ち上げ、2年連続で1分の表示が出て希望する席が購入できた。

ただ「多くのブラウザを用意して」は正解ではないかもしれない。KさんはPC周辺機器メーカー時代の同僚で、現在は別のIT系企業に勤務。開発担当なので筆者よりPCに詳しい。筆者と同様、10ブラウザくらいを立ち上げてチケット争奪戦に臨むも、筆者の方が早くつながり、同級生2人とKさんのチケットを含め4人分のチケットを購入した。

どうやら「ブラウザの数を増やしただけでは早くつながらない」可能性がある。そこで導き出した仮説はインターネット回線だ。昨年10月のチケット販売時(前年も)、筆者が住んでいたのは川崎市多摩区西生田で、回線はNURO光(2G)。複数ブラウザの用意は基本として、それに加えNURO光の回線が有利に働いたかもしれない。想像でしかないが、NURO光とMobility Stationのサーバーの相性がよい。例えば同じデータセンターの建物内にあるとか、同じラックに収容されているとか、何かしらの影響があったと想像される。筆者の信頼性のない情報だが「F1チケット購入の切り札はNURO光」かもしれない。前編の冒頭でお伝えしたように、筆者は岐阜の山奥に移住した。もちろんNURO光の非該当エリア。1Gの光回線は引いているが、来年のF1のチケット争奪戦は不安しかない。

もの凄い人数のF1ファンが

南コースからパドックへ向かうシャトルバスから、グランドスタンド裏(GPスクエア)にもの凄い人数のF1ファンが集まっているのがチラッと見えた。バスの中から場内放送に耳を傾けると「まもなくフェルスタッペン選手と角田選手がステージに到着します」。9時半にパドック到着。メディアセンターに鞄を置いてパドックトンネルを抜けてグランドスタンド裏へ。パドックトンネルの出入口はステージの横方向。角度的にギリギリ見える大型ビジョンでフェルスタッペン選手、角田選手は見えるが、肉眼では無理な距離。近付くことは不可能。

ほどなく2人のトークショーは終了。ステージの正面側に回り込むとステージは遙か彼方、“昭和初期、力道山を見た街頭テレビってこんな感じ?”と思った。

グランドスタンド裏のドライバーの顔写真の幕。木曜日には角田選手とローソン選手が抜けていたが、土曜日の朝には移籍後の写真が並んでいた。SNSで確認すると金曜の朝には準備完了でF1ファンを迎えたようだ。

FP3はスプーン

金曜日のFP3の走行開始時間は11時半。フォトグラファーを乗せてコースを1周してくれるメディアシャトルバスの出発時間は10時50分。スプーンでバスを降りると、スプーン進入側に前日の芝生が燃えた跡が見えたので近付いて撮影。このエリアも草刈りが行われ、国内レースでは撮ったことのない場所で撮れそうなので、セッション開始前に進入側からスプーン1つ目、2つ目と散策した。

最初の撮影ポイントはスプーン進入。焦点距離92mm、シャッター速度1/125秒の流し撮りで撮影開始。セッション開始6分半で赤旗。前日と同様、芝生の炎上だ。場所はヘアピンとスプーンの間にある二輪シケイン。これで10分弱の中断となった。通常であれば同じ撮影ポイントで広角で撮ったり、スプーン1つ目進入を斜め後ろから狙ったりするが、セッション中にスプーン2つ目までたどり着きたいので、赤旗中断中に移動することにした。

10分弱の赤旗中断が終わり残り46分でセッション再開。次はスプーンに進入するマシンを正面から撮影。数枚撮ってモニターで確認すると陽炎の影響が大きい。スプーンに来て正面の絵がないのは寂しいので“数多く撮れば風が吹いたりして何枚かは大丈夫でしょ”と、期待半分、諦め半分で撮影した。結果は……期待の10分の1以下?全部ボツにしてよし、のレベルだが妥協して1枚だけレタッチしてフォトギャラリーに掲載した。

陽炎って?

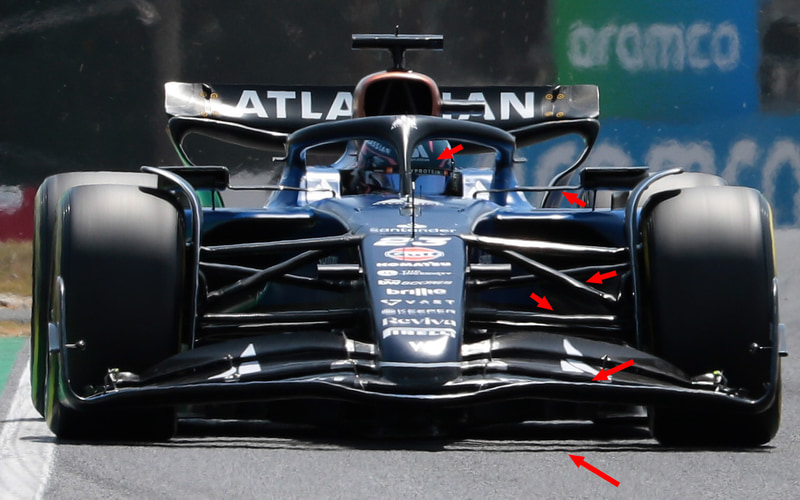

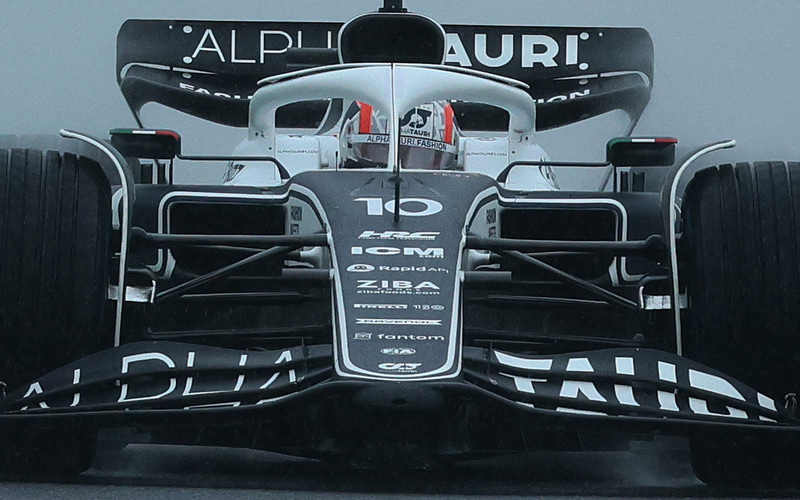

陽炎の影響って?と思った読者がいるかもしれない。次の写真は上のフォトギャラリーに掲載した写真の元画像からマシンの部分をトリミングし、陽炎が目立つ部分を矢印で示したもの。

天気が良い日(路面温度が高い日)に低い位置から撮影すると、矢印のように、フロントウィングの影、フロントウィング、サスペンション、バックミラーのアームなどが歪んで見える。ヘルメットのバイザーのMYPROTEINの文字はギリギリ読めるが、その上のATLASSIANの文字は判別できない。

比較してみよう。次の写真は決勝のシケインで撮ったもの。天候は曇り、被写体までの距離も近く、陽炎の影響がない。バイザーは隠れているが、ヘルメットのATLASSIANの文字を読み取ることができる。フロントウィング、サスペンション、バックミラーのアームは歪みのない形状で写っている。

もう1枚は2022年に雨のスプーンで同じ撮影ポイントから撮ったもの。条件が良いとフロントウィングからヘルメットまで、歪みのない絵を撮ることができる。

スプーン進入正面はカメラマンエリアから撮ることができる。人気が高いのはTVカメラ用のホールの隙間。金網を避けて土手の上からも撮影可能だ。撮影位置が高くなるほど陽炎の影響は少なくなる。似たような撮影ポイントは、鈴鹿サーキットだと逆バンクの進入。富士スピードウェイだとコカ・コーラの進入。モビリティリゾートもてぎだと130RからS字への進入。いずれも暑い日は報道エリアは陽炎の影響が出やすく、すぐ後ろの観客エリアの土手は影響が減る。

アマチュアカメラマンは経験を積むと低い位置で撮りたくなる。加えて高価な大口径の望遠レンズを買うと、金網越しでもボカして撮れるので、土手の下段に下りて金網越しに撮ると陽炎の影響を受けやすくなる。「前は綺麗に撮れたのに、なんかボケてるし……」と思ったときは、こうした天候の影響(特に夏のレース)を意識していただきたい。

130R手前の芝生火災でそのままセッション終了

同じ撮影ポイントでスプーン1つ目を焦点距離100mm、シャッター速度1/100秒で流し撮り。さらにスプーン2つ目の立ち上がりを、フレームの左下にマシン、右端に縁石、上に観客が入るようにして、焦点距離100mm、シャッター速度1/15秒で流し撮りをして次の撮影ポイントへ。

先に進みスプーン1つ目の立ち上がりを焦点距離214mm、シャッター速度1/60~1/80秒で撮影。次の写真は1/80秒、この記事の冒頭の写真(マクラーレン、ランド・ノリス)は同じ撮影ポイントで1/60秒で撮影した。

セッションは残り10分(スタート練習まで考慮すると15分)。スプーン2つ目に移動。ここで撮るのは(ここに来るのも)初めて。まずはオーソドックスに焦点距離158mm、シャッター速度1/125秒で流し撮りするも、背景が面白くない。スプーン1つ目は背景にスプーンインフィールドの鈴鹿サーキットロゴとその後ろの樹木が写るが、ここは芝生とアスファルトのみでイマイチ。望遠ズームの広角端、焦点距離100mmにすると背景にスプーン進入側の路面、ガードレールの広告看板まで入る。焦点距離を100mmと広角側にズームしたのでシャッター速度1/40秒で撮影を開始すると2回目の赤旗。ピットに戻るマシンを7台撮って終了。

2回目の赤旗は130R手前の芝生火災で、セッション残り6分半で中断、そのままセッション終了。FP2と同様スタート練習もなし。プラス5分のアディショナルタイムを加味すると12分弱の撮影時間を失ってしまった。スプーン2つ目立ち上がりのバックショットも撮れなかった。2回の赤旗の影響で20分ほどの撮影時間を失い、FP2と同様に消化不良のセッションとなった。

もう少し広角にすれば観客なども入れられると標準ズームにレンズ交換し、同じ撮影ポイントから次回(数年後?)ここで撮るときのために風景を撮影。スプーン進入側のイベントテントをその後ろの樹木と空まで入れ、シャッター速度1/30秒で運よく進入するマシンが右から左へに流れると、良い感じの絵になるかもしれない。

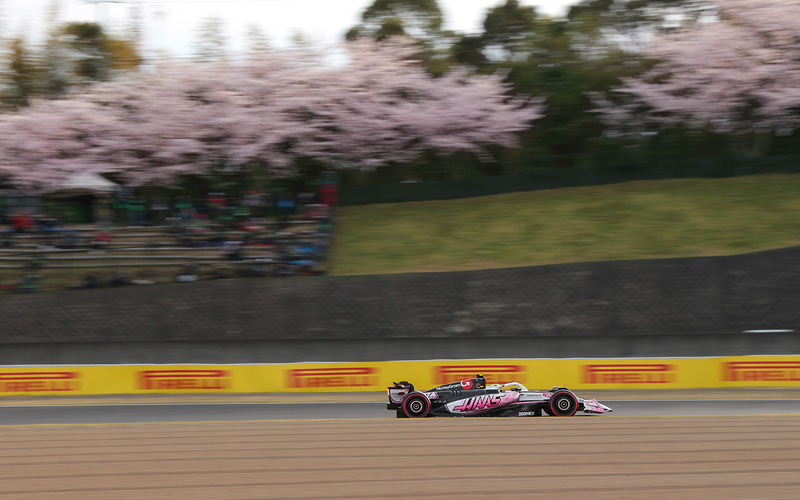

予選は桜を撮るために観客席へ

昨年から始まった春開催の日本グランプリ。S字1つ目の土手に咲く桜は大いに注目され“桜を入れた写真は必須”な雰囲気がある。富士スピードウェイの富士山と状況は似ている。

この日、残念なお知らせがメディアセンターの掲示板に貼られていた。「S字トンネルの観客席側の扉のダイヤル錠は使用できません」。理由は鍵を開けっぱなしにした人がいたためで、日本人カメラマンはそうした行為はしないので、おそらく海外から来たカメラマンが閉め忘れたと思われる。付け加えると、日本人の観客は鍵が開いていても報道エリアに入ったりしていないと思われる。「うわぁ、メッチャ遠い」。

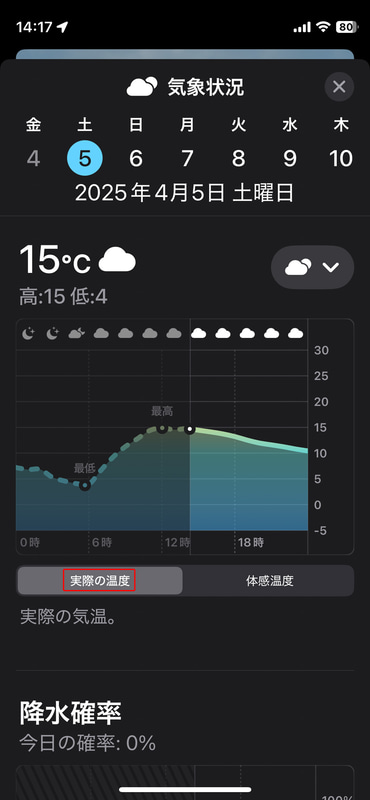

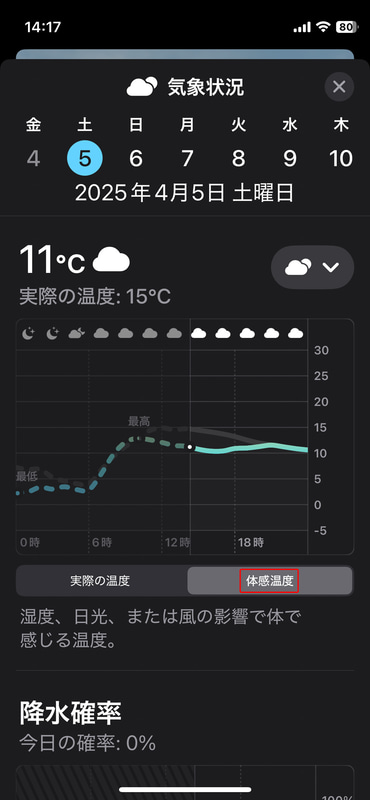

前日のFP2は風が強く寒かった。名古屋から鈴鹿まで同乗するKさんと寒かったことが話題となり、Kさんによると「iPhoneの天気予報で体感温度が低かった」とのこと。iPhoneの天気予報って何?iPhoneのメイン画面を左側にフリックした画面に表示される情報の中に現在地の天気が表示される。時間ごとの温度をタップすると、その日の温度の推移がグラフで表示される。グラフの下に「実際の温度」「体感温度」の表示があり、体感温度の説明は“湿度、日航、または風の影響で身体で感じる温度。”と書かれている。セッション前に確認すると、実際の温度は15度。体感温度は11度となっていた。一枚余分に着ていこう。

S字トンネルが使えないので、桜のある土手に行くにはパドックからグランドスタンド裏に出て、逆バンク側を回るか、2コーナー側を回るかの選択肢がある。土手はS字トンネル出口より2コーナー側にあるから2コーナーを回った方が近いと判断した。セッション開始まで時間があったのでC席スタンド裏の売店やトイレは長蛇の列。それを横目に土手にたどり着いたときは汗だくだった。一枚余分に着たのは裏目に出た。

今この記事を書いていて、2コーナー経由と逆バンク経由、どっちが近いのか、今さら疑問に感じた。すっかり、すっかり忘れていたが、2017年にS字トンネルが開放されたときに、筆者は実際に歩いて記事にしていた。

この記事はパドックのエスカレータ付近をスタート地点、D5席下のトンネル出口をゴールとしているが、記事中の写真に2コーナー経由で土手の通過時間が18分となっている。記事の各地点の時間から推測すると、パドックから桜までの時間は以下となる。2コーナー経由は不正解だった。

・S字トンネル経由 5分15秒

・2コーナー経由 18分

・逆バンク経由 14分

“S字トンネル”でググってみると鈴鹿サーキットが用意した動画も見つかったので紹介しておこう。

Q1は桜、Q2~Q3はコースサイドに戻って撮影

S字カメラマンエリアの土手の最上段で、小型の踏み台に乗って撮影開始。撮影できるのは2コーナーの立ち上がりからS字付近。桜を入れつつマシンを大きく写すのは難しい。焦点距離100mm、シャッター速度1/320秒で6分間撮影してカメラマンエリアを後にした。

桜の間にマシンが写る絵と、桜の先っぽ付近にマシンが写る絵で迷ったが、火花が写っている後者をフォトギャラリーに掲載した。

コースサイドに戻る1番近いダイヤル錠付きの扉はB1/B2席スタンドの先、徒歩10分ほど。S字トンネルのダイヤル鍵が利用できれば徒歩1分半。走行中なのでかなり痛い。セッション前の売店の行列が嘘のように、ほとんど誰もいないスタンド裏を汗だくで移動し2コーナーへ。Q1はすでに終了。覚悟はしていたがQ1は桜を撮っただけだった。

予選Q2は2コーナーでマシンの正面を撮影。予選当日の記事で掲載する写真は正面、左向き、右向きのトップ3を用意したい。Q2のワンアタック目で正面の写真を撮り終えたら芝生が燃えて赤旗。フリー走行の赤旗は時間が進行して撮影できる時間が削られるが、予選は時計が止まるので中断中は移動するチャンス、S字方向へ移動した。

Q2再開。短いストレートからS字に進入する付近で、マシン左向きの写真を流し撮り。角田選手がQ2敗退。FP1ではフェルスタッペンの0.1秒遅れで、順調な雰囲気だったのでガッカリな結果となった。Q3までのインターバルでS字トンネルを抜けてインフィールドへ。

Q3は予選記事で使用する右向きの写真をS字1つ目で撮影。同じ撮影ポイントで標準ズームを付けたカメラボディに変更してマシン上部に桜が入るフレーミングで撮影。セッション終了まで少し時間があったので、欲張ってS字2つ目側に移動。S字1つ目から2つ目に向かうマシンを桜バックで撮ろうとセットしたところで走行終了。最後は空振りに終わった。

白子駅経由で名古屋へ

予選の記事で使用する写真(上記の写真)を選んでレタッチして納品。帰路はライターの笠原氏と編集担当を白子駅でピックアップして名古屋に向かうこととなった。南コースから公道に出る手前でKさんを乗せ、いつも通り中勢バイパスの下をくぐり17分ほどで白子駅へ。今回は初白子駅。交番の横の駐車場はバスの長蛇の列が何回も折り返すパイロンが並べられていた。

国道23号は渋滞気味。白子駅で2人を乗せ、海側の県道6号を北上するルートを選択した。途中で県道を離れ工場夜景が正面に見える磯津橋で鈴鹿川を渡り、近鉄塩浜駅前を通過し線路に沿って細い道を走行。天白川の手前200mくらいで県道6号に戻り、吉野家の手前の信号で国道23号に合流した。ちなみにJR四日市駅付近のルートは状況に応じて使い分けている。

国道23号はやや混雑するも大きな渋滞はなく、みえ川越ICから伊勢湾岸道を経由して名古屋高速 呼続ランプを19時50分に降りた。白子駅からみえ川越ICまでは53分、白子駅から呼続ランプまでは1時間16分だった。

4月6日、ETC障害が発生

日曜日は12時に始まるドライバーズパレードまでに到着すればよいので、8時半に出発。この日のルートは名古屋高速、伊勢湾岸道、みえ川越IC、国道23号。筆者はまったく気付いていなかったが、すでにこの時間、多くの高速道路の料金所でETCの障害が発生していた。

ドライブレコーダーにその兆候は映っていた。名古屋高速から伊勢湾岸道に入る名古屋南JCTの料金所はETC専用レーンが閉鎖されていた。録音されたKさんとの会話でも「珍しいね、ETCレーン閉鎖されてる。不穏な兆候? 笑」。伊勢湾岸道に入ると「新名神 新四日市JCT-菰野 渋滞1km」とおよそ渋滞とは縁遠いインターで渋滞が発生。みえ川越ICの出口では、今どき珍しい一般レーンの渋滞。ここでもKさんと「一般レーンが渋滞って珍しいよね」と会話している。おそらく高速に入った料金所でETCが使えなかったクルマの渋滞だったと思われる。筆者がETC障害の発生を知ったのはドライバーズパレードの後だった。

前日と同様、国道23号には合流せず「四日市・いなばポートライン」を利用し、「Googleマップはオレンジだね。赤くないから23号でいいか」などと会話して、なか卯、カインズの手前、陸橋の側道から国道23号に合流し鈴鹿市内まで進んだ。この日も国道23号から中勢バイパスに分岐する付近を先頭に渋滞が発生していた。前日は手前の陸橋(柳ランプウェイ?)で側道に回避したが、この日はどうなっているか渋滞の様子を見に行くことにした。

筆者の推測だが、この渋滞の原因はGoogleマップ。カーナビは中勢バイパスを通行止めと表示しているが、Googleマップは中勢バイパスを通るルートを示していた。

途中、コンビニによって無償配布されている「2025 日本グランプリ ガイドブック」をゲット。F1観戦に慣れていない人にお勧めの冊子だ。ガソリンスタンドに寄ったり、コンビニによったり、中勢バイパスの分岐点の渋滞に付き合ったりして、この日は1時間36分で南ゲートに到着。電子チケットの受け付けを済ませて南コースにクルマを駐めた。

ドライバーズパレード

この日のお仕事はドライバーズパレードの撮影から。紹介のアナウンスで1人1人出てきてくれると撮りやすいが、ランダムに登場しドライバー同士や関係者(チームの映像カメラマンなど)が重なって全員を撮るのは難しい。高望みはせず、撮れるドライバーだけ撮って終了。いよいよ決勝だ。

決勝レース

決勝スタート40分前に行われるレコノサンスラップは10分ほど。決勝では行きにくい場所を撮っておきたい。今回は久しぶりに2コーナーイン側で撮影した。

スタートは定番のストレート正面。スタートしたマシンが1コーナーを通過したら次の撮影ポイントへ移動した。今年のF1日本グランプリは赤旗中断が頻発した。実質失った撮影時間はFP2で40分、FP3で20分、合計60分はフリー走行1回分だ。取り戻すことはできないが、撮れ高をリカバリーするべく、決勝は撮ったら次、撮ったら次と移動したい。

2コーナーは前日の予選でも撮っているが、予選はマシンの間隔が広く単独の写真となる。決勝の序盤はマシンが重なりやすく、複数のマシンをフレームに入れることができる。

S字側に移動し、2コーナーを立ち上がったマシンをシャッター速度1/100秒で流し撮り。さらに移動しS字に進入するマシンをピットビル、グランドスタンドが背景に入るように広角にズームし、シャッター速度1/60秒に落として流し撮り。さらに移動してS字のコース形状が分かる位置でもっと広角にズームし、シャッター速度1/30秒に落として撮影した。

S字1つ目の右ターンが正面から撮れる位置に移動してシャッター速度1/400秒で写し止める。S字2つ目は報道エリアのサービスロードとコースが近すぎるので、D席スタンドの金網手前まで上がりシャッター速度を1/125秒で流し撮り。鈴鹿サーキットで観客席から流し撮りをするなら、このS字2つ目は超お勧めだ。

逆バンクに移動。木曜日の下見で逆バンクの国際映像のTVカメラマンに「Sunday, can I take photo ,here?」と聞いて了承してもらった隙間から、ここのために持ってきた踏み台に乗って撮影。まずは鈴鹿市街の風景をバックに入れて焦点距離200mmで撮影。同じ場所でマシンのアップも撮影。逆バンクの先、コース下を抜けるトンネルに向けて移動した。

トンネルを抜けてインフィールド側へ。ここから流し撮りはマシンが右向きとなる。木曜の下見で確認済み、F1でしか撮れない逆バンクからデグナーに向かうマシンをE席スタンドを背景に流し撮り。F1開催時だけショートカット上に設置されるガードレールと、F1でなければ満席にならないE席のF1ファンのお陰だ。

向きを反転してシケインに移動。Q2席スタンドをバックにシケインから最終コーナーへ駆け下るマシンをシャッター速度1/30秒で流し撮り。この写真はフォトギャラリー用。シケイン側に移動。2輪シケイン付近でマシンをアップにしてシャッター速度1/60秒で流し撮り。この写真はフォトギャラリー用に加え、決勝のレースレポートでも使用できる。

残り周回数はわずか。シケインを通過マシンを複数台がフレームに入るようにシャッター速度1/500秒で撮影。同じ撮影ポイントでヘルメットに芯が来るようにシャッター速度1/30秒で撮影。

ここでフェルスタッペン選手が1位でチェッカー。130R側に移動。鈴鹿サーキットで1番速度の落ちるシケインに進入するマシンは速くはない。シャッター速度1/15秒で流し撮り。ボツ写真から1枚おまけ。フェルスタッペン選手とノリス選手は観客に手を振ってシケインに進入。撮影位置からは正面ではないのでボツとした。

ピットに戻り表彰式を撮影。2025年のF1日本グランプリの撮影は終了した。

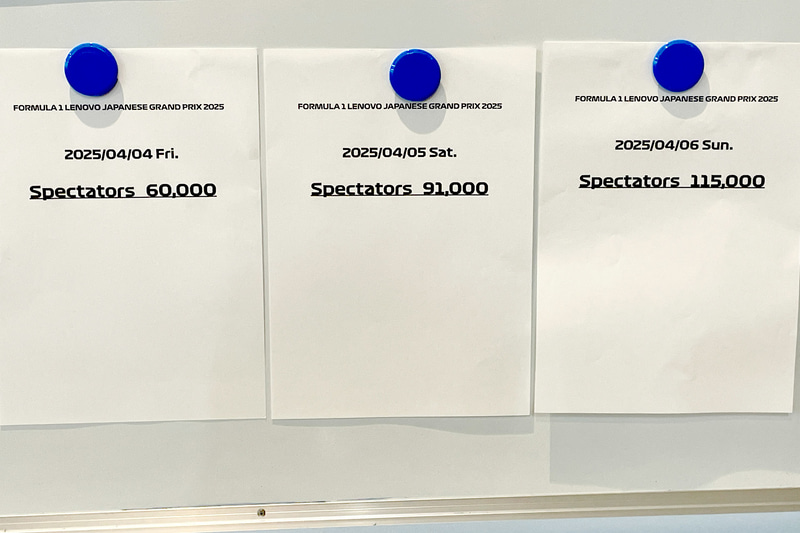

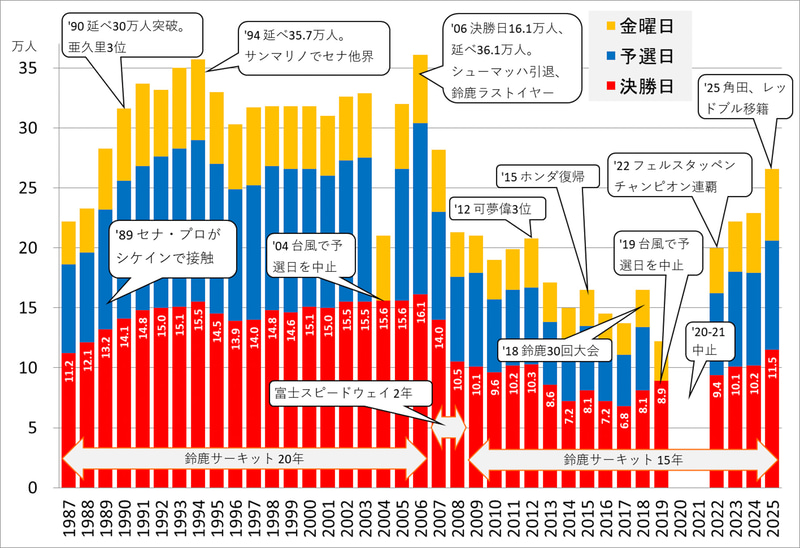

決勝日11万5000人、延べ26万6000人

レース終了後、メディアセンターの掲示板で今回のF1日本グランプリの観戦者数を確認した。結果は金曜日6万人、土曜日9万1000人、日曜日11万5000人、3日間延べ26万6000人となった。F1日本グランプリが鈴鹿サーキットに戻った2009年以降で最高人数。ボトムだった2017年と比較すると金曜日2.3倍、土曜日2.1倍、日曜日1.7倍、3日間延べ1.9倍と喜ばしい結果となった。

海外のF1グランプリではオーストラリアGP、イギリスGP、アメリカGP(サーキット・オブ・ジ・アメリカズ)は毎年40万人を超えていて、今年のオーストラリアGPは46万5498人と発表された。お国事情やサーキットのキャパ、地域の交通インフラなど、様々な要因が関係するので、容易に人数を増やすことはできないと思うが、F1日本グランプリ存続の危機が囁かれた頃を思うと、安心できる数字になってきたと思う。F1ファンの読者の皆様は、来年以降も是非F1日本グランプリに足を運んでいただきたい。

今年は一気に岐阜へ帰宅

昨年までは鈴鹿から名古屋の自宅マンションに寄って、仮眠とシャワーの後、深夜に名古屋を出発して早朝に川崎に戻っていた。岐阜に移住した今年はグッと近くなったので、名古屋には寄らず岐阜に戻る計画。

昨年までは名古屋の自宅付近の名鉄 堀田駅でKさんを降ろしていたが、今年は近鉄 白子駅、JR 四日市駅、近鉄 四日市駅のいずれかで降ろすか、レース記事の公開まで2時間を待たず公共交通機関で即帰宅という選択肢をお願いして、Kさんは即帰宅を選択した。

決勝の記事を終えて、ライターの笠原氏と編集担当と一緒に南コースでクルマに乗り白子駅へ。2人が予約できた近鉄は1時間以上先。白子駅近く、国道23号を超えたところにある「和食のさと」で夕飯を済ませることとなった。

その頃Kさんから帰路のレポートが届き始めた。

・白子駅行きのバス120分待ち、バス停まで500m、バス待ちの写真撮れません。平田町まで歩きます(17:23)

・平田町駅に着きました。そんなに混んでないです。伊勢若松での乗り換えで混みそうです(18:18)

・伊勢若松で乗り換え。急行で立ってますけど、互いに触れ合わない程度の混雑です(18:53)

・名古屋駅に着きました。50分近く立ってるのは辛いです(19:48)

19時16分、白子駅で2人を降ろして伊勢湾岸道 みえ川越ICへ。前日より45分ほど遅い時間なので国道23号の渋滞は少なめ。鈴鹿川を渡る辺りまでは国道23号で行くことにした。

国道23号の渋滞は鈴鹿川を越えた少し先から始まり、四日市市内、その先の四日市競輪付近まで続いていたので、“かつや”の先の信号を右折して県道6号へ。そのままJR四日市駅前を直進し、カインズの脇を抜け、なか卯のある信号で国道23号に戻った。

この先はみえ川越ICまで国道23号で問題なさそうだったが、ETC障害で料金所渋滞が発生すると国道23号まで渋滞が伸びる可能性があるので、保険を掛けて「四日市・いなばポートライン」経由でみえ川越ICへ。料金所を20時3分に通過。白子駅前からICまで47分、前日より6分ほど早かった。

木曜の往路は東海環状道の美濃加茂ICから関JCT→一宮JCT→清洲JCT→飛島JCTと回るルートだったが、この日は逆方向、豊田JCT→豊田東JCT→土岐JCT→美濃加茂IC。「飛島 渋滞8km 15分」の渋滞や途中でトイレ休憩などをしながら21時35分美濃加茂ICを降り、そこから30分で白川町の自宅に戻った。

訃報

既にご存じの人が多いと思うが、モータースポーツジャーナリストの小倉茂徳氏がお亡くなりになった。62歳、若すぎる。

小倉氏について筆者が語るのはおこがましいが、浮かんだ想い出をお伝えしよう。最初にお話しをさせてもらったのは2009年、Car Watch創刊の翌年1月、鈴鹿サーキットの大改修の見学会だった。筆者が仕事としてサーキット取材・撮影を始めたのがこの年で、筆者にとって小倉氏は“雲の上の人”という存在だった。

小倉氏は日帰りで、白子駅からタクシーで来たと言うので「名古屋まで乗っていきますか」とお誘いして、鈴鹿から名古屋駅まで雑談をしながら帰った。筆者は小倉氏に「2004年に鈴鹿サーキットの地下道ですれ違ったことがあります」と話した。2004年のF1日本グランプリで、F1チームのスポンサー企業の人から、金曜日のパドッククラブに招待された。その際、グランドスタンド下とパドックを結ぶ地下道(ドライバーズパレード等でドライバーが登場するところ)で小倉氏とすれ違った。そのとき筆者は“あっ見慣れた人がいる。知り合いだっけ”と挨拶をし、すれ違った数秒後に“違う、知り合いじゃない。テレビでF1解説をしている人だ”と気付き、恥ずかし~と思った話しなどをした。名古屋駅でクルマを降りる際「写真、撮っていいですか」と助手席の小倉氏を撮った写真が残っている。

その年の4月。リニューアルされた鈴鹿サーキットで「“START SUZUKA”OPENING THANKS DAY F1キックオフパーティー」というイベントが行われた。このイベントに1963年に開催された第1回日本グランプリ自動車レースの国際スポーツカーAクラスで優勝したピーター・ウォー氏が登場した。ピーター・ウォー氏の招へいに尽力したのが小倉氏だった。

当時の記事を見ると、小倉氏は高齢のウォー氏を介添えする息子のように見える。後日、小倉氏からウォー氏がこのときの写真を欲しがっていると連絡をいただき、大きなサイズで提供した。

すっかり忘れていたが、小倉氏と筆者のツーショットの写真が見つかった。当時の記事を読むと、2011年のF1日本グランプリ、金曜日のセッション終了後にパドックでバッタリ会い、小倉氏から「一緒に撮りましょう」と声を掛けていただき、小倉氏のサインをもらいに来たファンの人に撮ってもらったようだ。

小倉氏はパドックを歩いていると多くのファンからサインや記念撮影を申し込まれていた。いつも、あの満面の笑みでモータースポーツファンを引きつけていた。筆者が“神対応”だなぁと思ったのはメディアセンターでの出来事。国内レースのメディアセンターで小倉氏と筆者は雑談をしていた。小倉氏が突然「一緒に撮りましょう」と筆者の背後にいた親子の元に歩み寄った。

パドック見学ツアーのようなサーキット主催のイベントで、団体でコントロールタワーやメディアセンターなどを親子が見学していたと思われる。筆者からは見えなかったので想像だが、参加していた親子が筆者と話している小倉氏を撮ろうとカメラ(スマホ?)を向けた。それに気付いた小倉氏がその親子に歩み寄り一緒に記念撮影を行った。

筆者がDAZNを取材したのは2018年。開幕戦のオーストラリアGPの金曜日FP2だった。きっかけはその前年の日本グランプリのパドックでDAZNの解説を担当していた小倉氏から「東京の放送局に遊びに来てよ」と言われたことだった。筆者は「アメリカ、メキシコ、ブラジルは真夜中ですよね。来年のオーストラリアGPのときに行きます」と答え、半年後に実現となった。小倉氏はFP2の解説でこの日の仕事は終わりだったので、2人で近所のお店に飲みに行った。早いもので7年の時が経った。

小倉氏の訃報を知ったとき「モナコ、インディ、ル・マン、世界3大レースが行われる前に亡くなるって、どういうこと?」と思ったが、行った先でアイルトン・セナや高橋徹に、こちらの世界では知りようがない“あの瞬間に何があったか”を取材しているのかなぁなどと想像している。筆者は小倉氏より2歳年上なので、何年かすると筆者も後を追うことになる。小倉氏はきっとあの満面の笑みで迎えてくれるだろう。

もう1つ訃報をお伝えしておこう。筆者はコロナ禍の2020年に、日本のサーキットの変遷その3「船橋サーキット」という記事を書いた。執筆当時も今も筆者の中で「船橋サーキットと言えば浮谷東次郎。浮谷東次郎と言えば船橋サーキット」だ。

記事にあるように、筆者は船橋サーキットの跡地となるIKEA東京ベイ付近で撮影を行った後、千葉県市川市の浮谷東次郎氏の生家に母親の和栄さんと姉の朝江さんにより建てられた「ザ・チャペル・オブ・アドレーション」という教会を訪ねた。

時はコロナ禍。ご高齢の浮谷朝江さんとお会いすることはできなかったが、教会の人が親切に対応いただき、蔵書を見せてもらったり、資料をいただいたりした。その後は筆者が年賀状を送り、ご丁寧に浮谷朝江さんから封書で返信をいただいていた。今年1月、教会の人から電話をいただき、浮谷朝江さんが昨年末に亡くなったとのことだった。ご冥福をお祈りしたい。